#13 - Le mythe de la croissance infinie : les limites d'un monde régi par le PIB

Faut-il continuer à faire croître le PIB ? Même l'inventeur du PIB n'était pas convaincu...

Hello les amis👋,

C’est Romain de snooze. Très content de vous retrouver pour ce snooze de rentrée. Ça fait longtemps que je voulais faire un épisode sur la croissance. Je me suis jeté à l’eau cet été !

Bonne lecture.

Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn pour continuer la discussion ou lire les épisodes précédents.

🧚 Le mythe du jour : la croissance économique permet la prospérité et le progrès.

Une économie qui ne croît pas est une économie en dépression.

Sans croissance, c'est le chômage, la crise, le retour à la lampe à huile. « Assurer la croissance économique sera une mission fondamentale » a déclaré le roi Charles III à l’ouverture du nouveau parlement Britannique au mois de juillet dernier.

Rien de bien choquant dans ces propos royaux puisqu’on est habitué à les entendre depuis qu’on est tout petit. Plus de croissance, c'est plus d'emplois, plus de progrès, plus de bonheur... Mais est-ce vraiment le cas ?

D'où vient cette obsession pour la croissance ? Pourquoi est-elle aujourd’hui synonyme de progrès et de bien-être ?

C’est parti !

Sommaire

La naissance du PIB

Comment la croissance est devenue un paradigme

Comment le paradigme de la croissance digère les critiques

La croissance, synonyme d’enrichissement ?

De l’absurdité du PIB

Vers un monde post-croissance

Mais alors on fait quoi ?

La naissance du PIB

En 1932, le congrès américain souhaite évaluer l’impact de la crise de 29 sur l’économie du pays. L’économiste Simon Kuznets est chargé de créer un nouvel indicateur économique. Il va alors inventer le PIB, la somme de tout ce qui est produit sur le territoire.

Mais les calculs sont complexes et Kuznets va devoir faire des choix. Après maintes hésitations, il décide par exemple d’exclure les biens et activités non productives du PIB, trop compliqué !

« Le volume de services rendus par les ménagères et les autres membres du ménage pour satisfaire les besoins du ménage doit être pris en considération, alors que trente millions de familles composent la population du pays et que cela est suffisamment important pour affecter la mesure du revenu national. […] Il a été jugé préférable d’ôter ce grand groupe de services du revenu national, d’autant plus qu’aucune base fiable n’est disponible pour estimer leur valeur.

Simon Kuznetsk, National Income, 1929-32 (1934)

Conscient des choix arbitraires qu’il avait fait, Kuznets évoquait les limites de son indicateur dès 1934 devant le Congrès Américain :

Le bien-être d'une nation ne peut guère être déduit d'une mesure du revenu national. (…) Il faut garder à l'esprit les distinctions entre quantité et qualité de la croissance, entre coûts et rendements, et entre le court et le long terme. Les objectifs d'une croissance plus importante devraient préciser une croissance de quoi et pour quoi.

Simon Kuznets. National income 1929–1932 (1934)

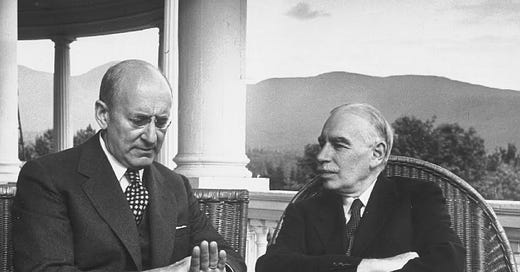

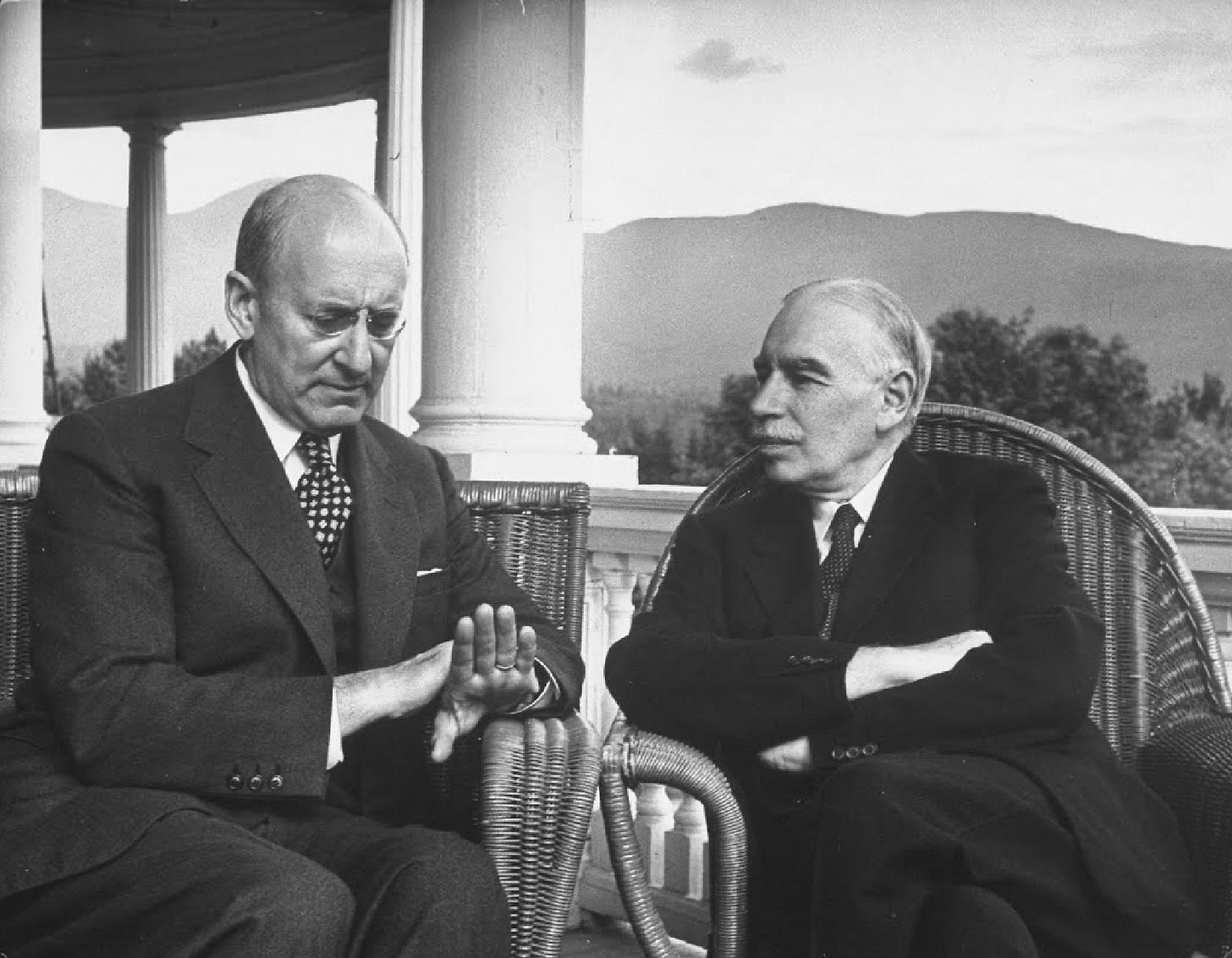

Mais dix ans plus tard, Henry Morgenthau Jr., secrétaire au Trésor des États-Unis, et John Maynard Keynes économiste en chef de la délégation britannique oublieront les mises en garde de Kuznets.

En 1944, lors de la conférence de Bretton Woods qui devait favoriser la reconstruction et le développement économique des pays touchés par la guerre, ils décident d’utiliser le PIB comme LA mesure de développement.

Des ruines de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale est donc née l'idée du PIB : la mesure ultime du bien-être général d'un pays, la statistique qui surpasse toutes les autres.

PIB par habitant, classement par PIB, taux de croissance du PIB, points de PIB… Son utilisation s'est rapidement répandue pour devenir un critère de bonne santé d’un pays et de bien-être de ses habitants.

Comment la croissance est devenue un paradigme

Selon l’historien et économiste Matthias Schmelzer, la croissance du PIB est peu à peu devenue un paradigme :

Un ensemble spécifique de discours sociétaux, politiques et académiques, de théories et de normes statistiques qui affirment et justifient l’idée que la croissance du PIB est désirable, nécessaire et sans limite.

Matthias Schmelzer, The Hegemony of Growth (2016)

Beaucoup d’éléments sont entrés en jeu dans l’élaboration de ce paradigme mais Matthias Schmelzer insiste en particulier sur le fait que cet indicateur en tant qu’objectif de société n’ait véritablement été remis en question ni par le bloc communiste, ni par le bloc capitaliste, s’installant ainsi dans les esprits du monde entier comme une vérité immuable.

Voici, par exemple, ce que déclare Nikita Khrouchtchev lors d'une réunion des hautes instances soviétiques en 1964 :

Si au cours des premiers plans quinquennaux et pendant l'après-guerre nous avons essentiellement mis l'accent sur le développement de l'industrie lourde en tant que base de la croissance économique de l'ensemble du pays, du renforcement de sa capacité défensive, maintenant que nous possédons une puissante industrie et que la défense du pays a atteint le niveau requis le parti pose comme objectif un développement accéléré des secteurs produisant des biens de consommation (...) et la poursuite de l'élévation du niveau de vie du peuple.

Les deux blocs revendiquent deux modèles de société opposés mais s’accordent finalement sur le même critère d’arbitrage : la croissance.

La supériorité du capitalisme et du communisme était évaluée en fonction de la quantité de biens de consommation que chaque système pouvait produire.

Matthias Schmelzer, The Hegemony of Growth (2016)

Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, nous vivons avec l’idée qu’il peut exister différentes idées politiques, différents système économiques, différents modèles de société mais qu’une chose est indiscutable : l’objectif, c’est la croissance du PIB.

Comment le paradigme de la croissance digère les critiques

De nombreuses critiques ont tenté de renverser cette hégémonie, de nous pousser à la réflexion, de nous interroger sur les objectifs de cette croissance, à la “croissance de quoi et pour quoi.” comme le disait Simon Kuznets dès 1934.

En 1972, le Club de Rome publie “Les limites à la croissance”, aussi connue sous le nom de « rapport Meadows ». C’est la première fois qu’une étude scientifique alerte sur les dangers pour l’environnement de la croissance économique.

Et oui, faire croître le PIB réchauffe la planète sauf si il y a un “découplage” qui rompt ou atténue le lien entre croissance économique et impact environnemental.

Comment faire pour que le PIB augmente de 3% par an et que les émissions de CO2 baissent de 7 à 8% par an (respect de +1,5°C de l'Accord de Paris) ?

Pour ça, il faudrait un découplage qui respecte plusieurs conditions. Il doit être :

absolu (variables totalement indépendantes)

total (sur l’ensemble des ressources)

mondial (dans tous les pays)

pérenne

Problème : un tel découplage n’a jamais été observé, les seuls cas de découplage se sont produits dans les pays riches et à un niveau de baisse annuelle des émissions beaucoup trop faible.

Le paradigme de la croissance peut être décrit comme hégémonique par sa capacité à intégrer les critiques sans changer radicalement de cap.

A chaque nouvel obstacle, on trouve un nouvel adjectif à ajouter derrière le terme “croissance” pour continuer comme avant à suivre le seul indicateur pertinent pour nous : le PIB.

La planète se réchauffe ? => Croissance verte

Les inégalités augmentent de plus en plus ? => Croissance inclusive

Les réserves de pêche et la biodiversité est menacée ? => Croissance bleue.

Les déchets sont trop importants ? => Croissance soutenable

Les catastrophes naturelles se multiplient ? => Croissance résiliente

Les sources d’énergies se raréfient ? => Croissance sobre

Le 5 avril dernier, le DG de la startup Malt Alexandre Fretti, admettait que les capitaux se faisaient rares et que le rythme des levées de fonds devait ralentir => hypercroissance raisonnée.

Comme Keir Starmer au Royaume-Uni en juillet dernier, tout nouveau chef d’Etat ou de gouvernement est bien obligé de placer son mandat sous le signe de la croissance économique. La croissance, est tout ce qui compte, tout ce qui nous intéresse.

La croissance, synonyme d’enrichissement et de bien être ?

A ceux qui osent questionner cette hégémonie, on répond souvent que c’est la croissance économique qui a permis les Trente Glorieuses et l’enrichissement de nos sociétés. Mais est-ce qu’augmenter mécaniquement un indicateur de revenu national a pour conséquence d’augmenter le niveau de vie des habitants ?

En France le pouvoir d'achat a baissé en cumulé de 1,1% entre 2012 et 2014 tandis que le PIB augmentait de 1,1 % sur la même période.

Aux États-Unis, la décennie 2000 a vu le PIB croître de 20 % tandis que les créations nettes d'emplois reculaient de 1 %.

Des dictatures sont en forte croissance.

Des démocratie sont en récession.

Il semble que la distribution des richesses, les institutions, le système de santé et le modèle social ont davantage d’influence sur le bien-être d’une population que le seul taux de croissance. Comme le dit très bien Timothée Parrique :

Ce qu'on appelle, peut-être un peu vite, la « croissance » est plus proche d'une intensification de l'agitation économique qu'une augmentation de la richesse totale.

Timothée Parrique, Ralentir ou périr (2022)

Il ne faut donc pas compter sur l’augmentation du PIB pour que les hommes soient de plus en plus heureux! Et vous savez quoi ? Heureusement !

Parce que le PIB représente des flux physiques :

Les véritables stocks de capitaux, les biens industriels, les services, les ressources, les produits agricoles et les biens de consommation. C'est cela, et non les dollars, qui permet à l'économie et à la société de fonctionner. Contrairement aux dollars, tout cela est extrait de la planète et finit par lui être rendu sous forme de déchets dans le sol, l'air ou l'eau.

Dennis Meadows, Donella Meadows & Jorgen Randers, Les limites à la croissance (1972)

3% de croissance pendant un quart de siècle, ce sont des flux physiques qui doublent.

3% de croissance pendant deux siècles, ce sont des flux physiques multipliés par plus de 300 !

Evident non ? Oui, on pouvait s’en douter depuis quelque temps déjà. En 1848, l’économiste et philosophe anglais John Stuart Mill écrivait :

Depuis toujours, tous les économistes politiques ont dû entrevoir plus ou moins distinctement que l'accroissement de la richesse n'est pas sans limites: qu'à la fin de ce qu'ils appellent état progressif se trouve l'état stationnaire, que chaque progrès de la richesse ne fait que le reporter et que chaque pas en avant nous en rapproche.

John Stuart Mill, Principes d’économie politique (1848)

De l’absurdité du PIB

Non seulement on ne remet pas en cause la croissance du PIB en tant que tel mais on refuse de se fier à un autre indicateur que le PIB malgré l’absurdité qu’il représente.

Dès 1934, Simon Kuznets avouait avoir retiré du calcul l’ensemble des activités non productives, c’est à dire tout ce qui n’a pas de prix : le travail domestique, le bénévolat…

Rien ne va dans le calcul.

Voici par exemple 5 événements qui feront augmenter le PIB 🎉🥳 :

les catastrophes naturelles (il faut bien réparer les dégâts)

la déforestation (un arbre n’a de valeur dans le PIB qu’à partir du moment où il est coupé)

la vente d’armes

l’augmentation du nombre de cancers (et donc des soins de santé)

la flambée des prix de l’immobilier

un accident de voiture (soins médicaux, remplacement des véhicules…)

A l’inverse, voici 6 événements qui feront baisser le PIB 👎😥 :

un travailleur qui réduit son temps de travail pour passer plus de temps avec ses proches ou pour faire du bénévolat

une dame qui tombe amoureuse de son jardinier et qui l’épouse (il ne facturera plus son travail)

des grands-parents qui se rapprochent de leurs petits-enfants pour pouvoir les garder le mercredi (baisse des frais de garde et donc du PIB)

une entreprise qui autorise le télétravail (réduire les trajets domicile-travail diminue le PIB) ou qui améliore la durabilité de ses produits

une commune qui décide de rendre les transports publics gratuits

un individu qui arrête de fumer et qui se met au sport

Bref, comme le reconnaissait bien volontiers son créateur, le PIB est un indicateur arbitraire avec ses biais, ses parti-pris et ses erreurs. Une croissance du PIB n’est pas nécessairement souhaitable et inversement.

Vers un monde post-croissance

Finalement le problème c’est qu’on suit comme des idiots un indicateur qui n’indique rien du tout et qu’on refuse de l’admettre.

J’ai parfois l’impression d’être dans le public de l’assemblée générale de Teldar Paper au moment où Gorden Gekko lance à la foule :

The point is, ladies and gentleman, that greed -- for lack of a better word -- is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms -- greed for life, for money, for love, knowledge -- has marked the upward surge of mankind. And greed - you mark my words - will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA.

Wall Street, Oliver Stone (1987)

On peut rester avide, mais avide de quoi ?

Nous le voyons en ce moment, les trois partis qui forment le gouvernement allemand sont d'accord sur ce point : « Il faut de la croissance! », « II faut relancer le moteur de la croissance ! », (…). Alors je m'adresse à eux et leur demande sans détour : Que voulez-vous faire croître ? J'aimerais vraiment le savoir.

Hartmut Rosa, Pourquoi le démocratie a besoin de la religion (2023)

Alors, faut-il prôner la planification ? la décroissance ? La sobriété ?… A toi de te faire ton idée, ce qui est sûr c’est qu’il faut se demander, comme Hartmut Rosa, ce qu’on veut faire croître.

Il faut changer le thermomètre et se diriger vers un “monde post-croissance”.

Vous me direz qu’un monde post-croissance verra forcément son PIB augmenter ou diminuer, c’est pas faux mais l’idée c’est que plus personne ne surveille ce vieux machin.

Le 1er mai 2024, le rapporteur spécial des Nations Unis sur l’extrême pauvreté et les Droits de l’Homme a publié un rapport dans lequel il écrit :

Orienter l’économie vers des scénarios postcroissance ne signifie pas imposer l’austérité ; il ne s’agit pas non plus de prôner la récession, même si les récessions se caractérisent par des taux de croissance négatifs. Il s’agit plutôt de planifier de manière démocratique une transition vers une économie qui réduira l’addiction à la croissance, selon une approche contribuant à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels et à la réduction des inégalités.

Olivier De Schutter, « Éliminer la pauvreté en regardant au-delà de la croissance» (2024)

L’économiste français Timothée Parrique a déclaré sur Linkedin que c’était“l’un des documents les plus importants dans l’histoire des critiques de la croissance”.

Cette idée se répand de plus en plus mais reste encore très marginale. Pourtant elle n’est pas nouvelle. Je reviens à Stuart Mill en 1848 :

Que les forces de l'humanité doivent être absorbées dans la lutte pour les richesses, comme elles l'ont été jadis dans la lutte guerrière, jusqu'à ce que des esprits meilleurs arrivent à tourner les autres vers des buts meilleurs, voilà qui est sans doute plus désirable que de les laisser rouiller et stagner. Tant que les esprits sont frustes, ils requièrent des stimuli frustes : qu'ils les aient. Mais, entre-temps, qu'on pardonne à ceux qui n'acceptent pas que ce stade archaïque du développement humain soit son aboutissement ultime d'être relativement indifférents au genre de progrès économique dont se félicite à grands cris le commun des politiciens : le simple accroissement de la production et de l'accumulation.

John Stuart Mill, Principes d’économie politique (1848)

Mais alors on fait quoi ?

S’intéresser à d’autres indicateur de développement. Selon l’Indice de Développement Humain, la France avait une croissance de 0,007% en 2022. Selon l’indice de progrès social (IPS) (probablement l’indice le plus évolué et le plus complet qui existe), la France a connu une croissance de 0,2% entre 2017 et 2023.

Répliquer localement des initiatives comme The Wellbeing Project qui vise à mesurer le bien être d’une ville au delà du revenu.

Se renseigner, parler, aller travailler pour des entreprises qui ne placent pas la croissance du chiffre d’affaires comme le critère ultime de réussite. Récemment Mustela a annoncé l’arrêt des lingettes bébés qui représentent 20% de leur revenu.

Lire la Théorie du Donut de Kate Raworth et se familiariser avec son modèle qui vise à remplacer l’objectif de croissance économique par un autre objectif : l’espace sûr et juste pour l’humanité entre un plancher social (limite basse) et des limites planétaires (limites hautes).

Combattre l’hégémonie de la croissance par la comptabilité. Notre comptabilité en partie double se termine toujours par un compte de résultat totalement décorrélé des limites sociales et planétaires. La triple comptabilité est une façon d’intégrer les résultats sociétaux et environnementaux aux résultats annuels d’une entreprise. Elle traduit ainsi, d’un point de vue comptable, ses résultats positifs ou négatifs sociaux et environnementaux comme elle le ferait sur le plan financier.

S’intéresser à d’autres modèles économiques qui ne valorisent pas uniquement la recherche de croissance et de profit : plein de ressources sur le site des coopératives ainsi que sur celui des licoornes

Générique (par ordre d’apparition)

Simon Kuznetsk, National Income, 1929-32 (1934)

Matthias Schmelzer, The Hegemony of Growth (2016)

Timothée Parrique, Ralentir ou périr (2022)

Dennis Meadows, Donella Meadows & Jorgen Randers, Les limites à la croissance (1972)

John Stuart Mill, Principes d’économie politique (1848)

Wall Street, Oliver Stone (1987)

Hartmut Rosa, Pourquoi le démocratie a besoin de la religion (2023)

Olivier De Schutter, « Éliminer la pauvreté en regardant au-delà de la croissance » (2024)

Tu veux participer ?

Avec plaisir, j’ai besoin de toi pour cliquer sur 🤍, t’abonner ou partager cet article. Ça m’aide beaucoup à faire connaître mon travail :

S'abonner

À très vite 👋,

Romain

Canon! Merci Romain.

J'ai adoré ce passage qui met vraiment en avant l'absurdité de cet indicateur:

Si ça ne t'embete, pas j'aimerai bien le poster sur Linkedin en te taguant ainsi que ta newsletter bien sûr !!

Voici par exemple 5 événements qui feront augmenter le PIB 🎉🥳 :

les catastrophes naturelles (il faut bien réparer les dégâts)

la déforestation (un arbre n’a de valeur dans le PIB qu’à partir du moment où il est coupé)

la vente d’armes

l’augmentation du nombre de cancers (et donc des soins de santé)

la flambée des prix de l’immobilier

un accident de voiture (soins médicaux, remplacement des véhicules…)

A l’inverse, voici 6 événements qui feront baisser le PIB 👎😥 :

un travailleur qui réduit son temps de travail pour passer plus de temps avec ses proches ou pour faire du bénévolat

une dame qui tombe amoureuse de son jardinier et qui l’épouse (il ne facturera plus son travail)

des grands-parents qui se rapprochent de leurs petits-enfants pour pouvoir les garder le mercredi (baisse des frais de garde et donc du PIB)

une entreprise qui autorise le télétravail (réduire les trajets domicile-travail diminue le PIB) ou qui améliore la durabilité de ses produits

une commune qui décide de rendre les transports publics gratuits

un individu qui arrête de fumer et qui se met au sport

Jean-Philippe (Ozé podcast) me fait remarquer que la comptabilité en triple capital est très décriée par les tenants de la comptabilité écologique comme Alexandre Rambaud ou Clément Féger parce qu'elle cherche à donner un prix aux services écosystémiques et aux relations humaines. Il y a d'autres propositions peut-être plus novatrices à regarder de leur côté comme le modèle CARE : https://www.avise.org/actualites/la-methode-care-tdl-un-modele-comptable-pour-preserver-les-capitaux-humains-et-naturels