#16 - La fabrique de la domination masculine

Comment une simple différence biologique est devenue un système d'oppression ? Comment ces schémas alimentent encore le mythe de la suprématie masculine ?

Hello les amis👋,

C’est Romain de snooze, le mail qui tente, tous les 15 jours, de décrypter un mythe, une représentation bien ancrée dans notre quotidien et dont on dit parfois “qu’est ce que tu veux, c’est comme ça, on a toujours fait comme ça…”, bref on snooze.

Tu peux aussi me suivre sur LinkedIn pour continuer la discussion ou lire les épisodes précédents.

🧚 Le mythe du jour

Le patriarcat et la domination des hommes sur les femmes, c'est la norme depuis la nuit des temps.

Les femmes préhistoriques, plus frêles, s'occupaient des enfants pendant que les robustes chasseurs mâles partaient dépecer les proies.

Il y a une différence de nature entre l'Homme et la Femme, n'en déplaise aux récentes théories du genre.Avec snooze, j’essaie de mettre la lumière sur des constructions sociales qu’on ne voit même plus. J’ai parlé récemment du voyage, de la liberté, de la croissance ou du travail.

Je ne m’y attendais pas mais en travaillent sur le genre, je suis tombé sur une pépite en la matière !

Le genre, c’est l’exemple parfait d’une construction sociale qu’on prend pour acquise, quelque chose de tellement ancré dans nos vies qu’on oublie même de le questionner. Et oui Romain, t’auras beau dire ce que tu veux, un homme c’est différent d’une femme.

Certes, mais ce n’est pas si simple…

En quoi ce que l’on considère comme “naturel” chez les femmes et les hommes est-il en réalité le produit de constructions sociales façonnées par l’histoire, les traditions et des siècles de normes ? Comment cette construction a-t-elle pu transformer une simple différence biologique en un véritable système d’oppression ?

C’est parti !

Sommaire

La domination masculine : une construction historique

L’origine de l’oppression des femmes

Passage à l’acte : la chasse aux sorcières et la répression de l’indépendance féminine

Les stigmates persistants de la domination masculine aujourd'hui

La violence masculine : un héritage systémique

Remettre en question le genre pour déconstruire le système

La domination masculine : une construction historique

La force physique est l’attribut le plus communément utilisé pour caractériser l’homme et la femme et par extension la domination du premier sur la seconde.

Dès le XIXe siècle, les paléontologues ont exhumé des profondeurs de la préhistoire des preuves irréfutables de la domination naturelle de l’homme. Selon eux, les hommes préhistoriques étaient plus robustes et souvent enterrés avec des armes ou des attributs de pouvoir, preuve de leur position sociale et de son caractère naturel.

Comme le dit très bien Hubert, la force physique est un attribut masculin.

Problème : dans les années 1980, on parvient à analyser l’ADN nucléaire des ossements anciens et on se rend compte que les identifications étaient fausses.

Nombre de squelettes initialement genrés “masculin” (parce que plus robuste ou parce qu’enterré avec des armes) étaient en réalité “féminin” et inversement.

Comment est-ce possible ?

Au XIXe siècle, les premiers préhistoriens étaient tous des hommes. Ils ont simplement calqué leur vision du monde patriarcale sur leur objet d’étude.

Il est probable que les rôles tenus par les deux sexes dans les premiers textes de cette nouvelle discipline aient plus à voir avec la réalité de l’époque qu’avec celle du temps des cavernes.

Marylène Patou-Mathis, L’Homme préhistorique est aussi une femme (2020)

La prédominance de l’homme préhistorique sur la femme préhistorique ne date donc pas de la préhistoire mais du XIXe siècle.

Par exemple, dans les cités-états sumériennes du 3ème millénaire avant notre ère, certaines femmes de la famille royale dirigeaient leurs propres domaines économiques de manière autonome. Les archives des marchands assyriens dépeignent des femmes jouissant d'une relative égalité économique avec leurs époux : elles géraient les affaires domestiques, participaient au commerce textile, investissaient leurs propres capitaux et rédigeaient contrats et testaments.

Dans les tout premiers textes sumériens, en particulier ceux qui datent, en gros, de 3000 à 2500 av. J.-C., les femmes sont partout. Non seulement les premières histoires conservent les noms de nombreuses souveraines, mais elles montrent clairement que les femmes étaient bien représentées parmi les médecins, les marchands, les scribes et les fonctionnaires, et qu'elles avaient toute liberté de prendre part à la vie publique sous toutes ses formes. (…) À la fin de l'âge de bronze, vers 1200 av. J.-C., nous commençons à voir quantité de femmes séquestrées dans des harems et (dans certains endroits au moins) assujetties au port obligatoire du voile.

David Graeber, Dette : 5000 ans d'histoire (2011)

Mais alors que s’est il passé à la fin du 2ème millénaire avant J.-C. ?

L’origine de l’oppression des femmes

On trouve souvent l’origine de l’oppression des femmes dans un contexte historique précis : celui de l’avènement du droit et de l’économie, bref de la marchandisation.

Pour Simone de Beauvoir, c’est à l’apparition de la propriété privée, au moment où il devient nécessaire lors du décès d’établir la liste des biens du mort que les femmes sont inclues dans l’inventaire.

C’est à la propriété privée que le sort de la femme est lié à travers les siècles : pour une grande partie, son histoire se confond avec celle de l’héritage.

Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe (1949)

L’anthropologue David Graeber avance, lui aussi, une explication intéressante. Selon lui, c’est “l’esclavage pour dettes” qui a fortement dégradé le statut des femmes.

Un mari mésopotamien ne pouvait pas vendre sa femme non plus. Du moins dans les conditions normales. Mais tout changeait dès l'instant où il contractait un prêt. Car dans ce cas il avait parfaitement le droit - nous l'avons vu - d'utiliser sa femme et ses enfants comme garanties, et, s'il était incapable de rembourser, on pouvait les lui prendre en tant qu'«asservis pour dettes», exactement comme il pouvait perdre ses esclaves, ses moutons et ses brebis.

David Graeber, Dette : 5000 ans d'histoire (2011)

De cette esclavage pour dettes, se sont développés la prostitution commerciale et le statut des “femmes non respectables”.

La prostitution était un métier de filles pauvres, par opposition la virginité des femmes respectables est devenue un actif important pour les familles : un code juridique du Moyen Empire assyrien rédigé entre 1400 et 1100 av. J.C. indique que seules les femmes respectables ont le droit de porter le voile, pas les autres.

La misogynie se généralise et se diffuse dans les traditions antiques et dans les principales religion monothéistes : Pandore qui ouvre la boîte et libère tous les maux de l’humanité, Eve qui croque le fruit défendu…

Passage à l’acte : la chasse aux sorcières et la répression de l’indépendance féminine

Pas étonnant que cette haine des femmes ait fini par dégénérer et qu’il y ait eu passage à l’acte.

Les chasses aux sorcières ont fait plusieurs dizaines de milliers de mortes en Europe et ce n’est pas à mettre sur le compte de l’obscurantisme moyenâgeux :

On fait souvent l'erreur de le situer au Moyen Âge, dépeint comme une époque reculée et obscurantiste avec laquelle nous n'aurions plus rien à voir, alors que les grandes chasses se sont déroulées à la Renaissance - elles ont commencé vers 1400 et pris de l'ampleur surtout à partir de 1560. Des exécutions ont encore eu lieu à la fin du xvi siècle, comme celle d'Anna Göldi, décapitée à Glaris, en Suisse, en 1782. La sorcière, écrit Guy Bechtel, « fut une victime des Modernes et non des Anciens ».

Mona Chollet, Sorcières (2018)

Comme l’explique Mona Chollet, les chasses aux sorcières ont en fait été un coup porté à l’indépendance des femmes et ont profondément inscrit dans les consciences une image très négative des femmes (notamment des veilles). En effet, parmi les victimes, il y avait une surreprésentation des célibataires et des veuves.

L’avortement fut également criminalisé à cette période. Une loi de 1556 oblige toute femme enceinte à déclarer sa grossesse et à disposer d'un témoin lors de l'accouchement.

Quelques années plus tard, les Lumières ont perpétué la misogynie ambiante et ont réduit la femme à son côté sensible, fragile, puérile. Les hommes des Lumières ont assimilé les femmes à la nature dont ils voulaient se rendre “maîtres et possesseurs”.

Au XIXe siècle, le récit est déjà tellement ancré qu’il est inscrit dans le code civil de Napoléon. Celui-ci décrète : Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux.

Ce qui rend les femmes particulièrement aptes à soigner, à élever notre première enfance, c’est qu’elles restent elles-mêmes puériles, futiles et bornées ; elles demeurent toute leur vie de grands enfants, une sorte d’intermédiaire entre l’enfant et l’homme.

Arthur Schopenhauer, Essai sur les femmes (1851)

A cette époque, la vision de la femme comme un être inférieur, appartenant au mari est largement admise et répandue :

C’est précisément ce que dénonce Balzac à la même époque :

Le mariage, institution sur laquelle s'appuie aujourd'hui la société, nous en fait sentir à nous seules tout le poids : pour l'homme la liberté, pour la femme des devoirs. Nous vous devons toute notre vie, vous ne nous devez de la vôtre que de rares instants. Enfin l'homme fait un choix là où nous nous soumettons aveuglément. (…) Eh bien, le mariage, tel qu'il se pratique aujourd'hui, me semble être une prostitution légale

Honoré de Balzac, La femme de trente ans (1842)

Il ne manquait plus que des preuves '“scientifiques”.

Alors des biologistes masculins s’emparent du dossier, étudient la “craniologie” et révèle que cette infériorité est due à la différence de taille de cerveau entre les hommes et les femmes :

Dans les races les plus intelligentes, comme les Parisiens, il y a une notable proportion de la population féminine dont les crânes se rapprochent plus par leur volume de ceux des gorilles que des crânes de sexe masculin les plus développés. [...] Cette infériorité intellectuelle des femmes est trop évidente pour être contestée un instant.

Gustave Le Bon, Recherches anatomiques et mathématiques sur les lois des variations du volume du cerveau et sur leurs relations avec l’intelligence (1879)

Les stigmates persistants de la domination masculine aujourd'hui

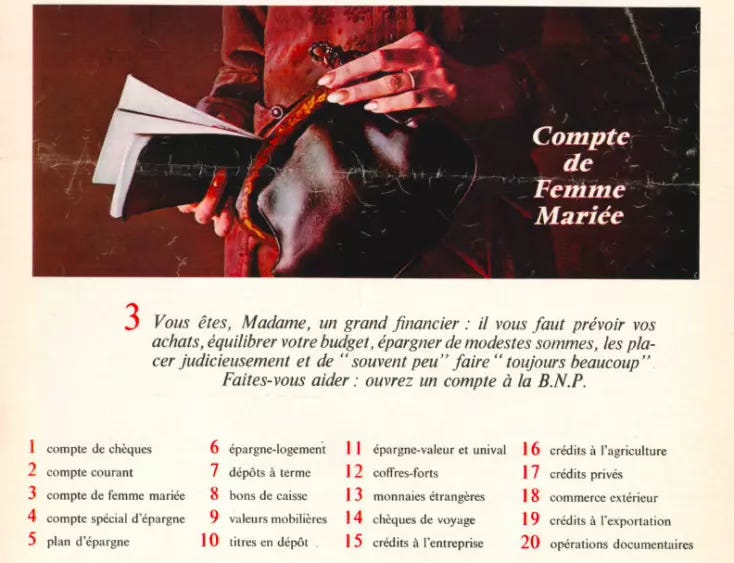

Même si les femmes assyriennes, il y a 4000 ans, “disposaient de leur propre capital, et de leur liberté d’en user, d’investir, d’accorder des prêts à intérêts (y compris à des hommes)”, ce n'est que le 13 juillet 1965 que la loi française autorise les femmes à ouvrir un compte bancaire en leur nom et à travailler sans le consentement de leur mari.

Les stéréotypes (bien ancrés depuis les chasses aux sorcières de la Renaissance) sont toujours là aujourd’hui. Voici trois exemples que je trouve particulièrement parlants :

L’électroménager : un progrès qui a finalement accru la charge mentale

Paradoxalement, l’essor des appareils électroménagers a contribué à augmenter le travail des femmes au sein du foyer.

Historiquement, les tâches ménagères étaient faites à plusieurs, souvent par les femmes mais pas uniquement. En plus, les normes sociales relatives à l’hygiène étaient moins exigeantes qu’aujourd’hui.

Le changement technologique a transféré le fardeau du travail domestique des hommes adultes et des enfants vers les mères et les épouses.

Ruth Schwartz Cowan, More Work for Mother (1989)

A partir des années 50, il n’est plus question de battre le tapis ou de laver son linge en famille une fois par mois. Maintenant qu’elles peuvent faire ça toute seule, on attend des femmes qu’elles passent l’aspirateur toutes les semaines dorénavant.

L’inégalité face au vieillissement : les hommes vieillissent, les femmes disparaissent

Comme disait Carrie Fisher, alors qu’on lui reprochait son âge dans le dernier Star Wars, « Les hommes ne vieillissent pas mieux que les femmes ; ils ont seulement l'autorisation de vieillir ».

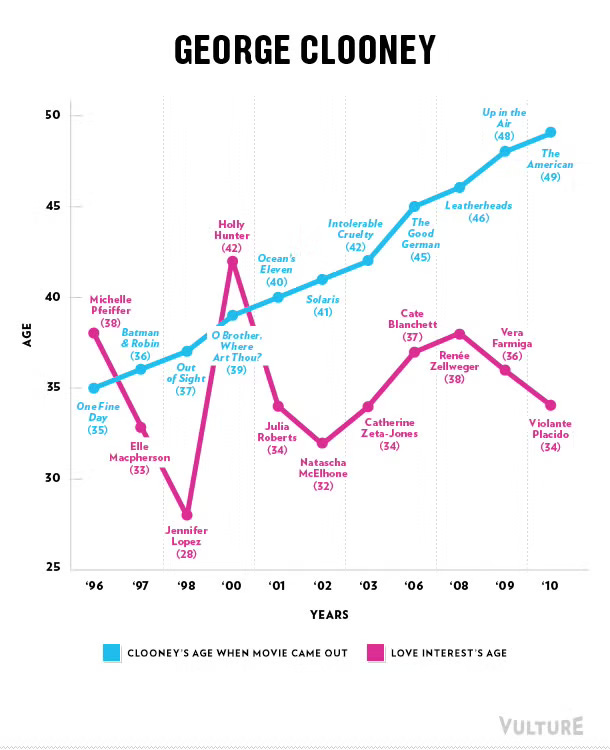

Il y a quelques années, Vulture a analysé les données concernant dix vedettes masculines d'âge mûr et les âges des femmes qu'ils ont courtisées à l'écran. Les résultats sont édifiants, à mesure que les vedettes masculines vieillissent, l'âge de leurs partenaires à l'écran diminue ou reste inchangé.

Voici par exemple le cas de George Clooney :

Le Huffington Post a fait la même chose avec les acteurs français. François Cluzet (68 ans) joue par exemple des personnages qui s'éprennent rarement de femmes de plus de 40 ans.

L’invisibilisation des femmes dans les sciences : l’effet Matilda

Dans le domaine des sciences, le phénomène est encore plus vicieux : le travail des femmes est invisibilisé et mis au crédit des hommes. Quelques exemples (tiré de cet article) :

Marthe Gautier (1925-2022), découvreuse de la trisomie 21, d’abord attribuée à un homme à qui elle avait confié ses résultats

Rosalind Franklin, pionnière de l’ADN qui a vu son prix Nobel attribué à trois hommes

Ada Lovelace (1815-1852), à l’origine de ce que l’on considère aujourd’hui comme le premier programme informatique de l’Histoire, dont les travaux ont été oubliés puis repris par Alan Turing qui s’en est vu attribuer tous les mérites.

L’historienne des sciences Margaret Rossiter appelle ça “l’effet Matilda” en hommage à Matilda Joslyn Gage (1826-1898), l’une des premières à avoir dénoncé l’invisibilisation des femmes dans le monde de la science.

La violence masculine : un héritage systémique

Comme l’illustre tristement l’affaire des viols de Mazan en ce moment, ce récit sur les femmes a surtout donné l’impression aux hommes qu’ils pouvaient se rendre maîtres et possesseurs des femmes.

L’homme se distingue des autres animaux surtout en ceci : il est le seul qui maltraite sa femelle, méfait dont ni les loups ni les lâches coyotes ne se rendent coupables, ni même le chien dégénéré par la domestication.

Jack London, Les Vagabonds du rail, 1907

En France, les hommes représentent 84 % des auteurs d'accidents de la route mortels, 90 % des personnes condamnées par la justice, 86 % des mis en cause pour meurtre, 97 % des auteurs de violences sexuelles.

90% des victimes d’agressions sexuelles sont des femmes.

Les agresseurs ne sont pas des vagabonds cagoulés qui attaquent dans les sous-sols, ce sont des collègues, des amis de la famille, des fonctionnaires, des riches, des pauvres…

Un récent trend Tik-Tok a même révélé que “seule en forêt, une majorité de femmes préféreraient croiser un ours qu’un homme”.

"Tous les hommes ne sont pas des agresseurs mais dire “tous les hommes”, c’est parler de violences systémiques perpétrées par tous les hommes, parce que tous les hommes, sans exception, bénéficient d’un système qui domine les femmes.

Comment repenser ce récit, ce système masculin qui domine les femmes ?

Remettre en question le genre pour déconstruire le système

En entrant au musée de l’Homme à Paris, on tombe sur deux mannequins d’enfants identiques. Seule différence, les organes sexuels externes.

Le paneau explicatif nous alerte : “Tout corps est imprégné de culture. En dehors des organes sexuels externes, les corps se ressemblent. On va les distinguer par leurs habits ou leur coupe de cheveux, c’est une construction sociale d’une différence, d’une individualité du genre.”

Le poids conféré à cette différence biologique est une construction social voire politique, on n’aurait pu choisir de faire différemment.

A partir d’une légère différence biologique (il en existe d’autres : la couleur des cheveux, la taille des jambes…), nous avons fait le choix d’élever les êtres humains selon deux voies séparées.

Ainsi, dès que le sexe d'un bébé est défini, consciemment et inconsciemment, les parents et l'entourage commencent à apprendre à l'enfant à se comporter comme la société l'attend d'une personne de son sexe.

Une étude du Children’s Health and Exercise Research Centre de l'université d’Exeter au Royaume-Uni, montre que les bébés garçons sont par exemple “autorisés” à ramper plus loin que les bébés filles avant que les parents ne les relèvent.

Pourtant, on ne correspond jamais parfaitement à la catégorie “homme” ou “femme”. Nous sommes souvent forcés (par nos parents, par la société, par nous-mêmes) à agir pour nous conformer à notre genre.

Dans quels sens peut-on parler du genre comme d'un acte ? Comme c'est le cas pour d'autres comédies sociales de type rituel, l'action du genre requiert une performance répétée. Cette répétition reproduit et remet simultanément en jeu un ensemble de significations qui sont déjà socialement établies ; et telle est la forme banale et ritualisée de leur légitimation.

Judith Butler, Trouble dans le genre (1990)

Il nous faut sans cesse jouer la fille ou le garçon, jouer le rôle de l’homme ou de la femme. Le corps en lui-même, la différence anatomique ne suffit pas, il nous faut prouver la réalité de notre sexe par notre comportement, on dit que le genre est performatif.

Pour bien comprendre, il faut distinguer 4 éléments qu’on assimile trop souvent :

Le sexe biologique : l’être humain naît masculin, féminin ou intersexe (environ 1,7 % des naissances)

L’identité de genre : Un homme ou une femme peut se sentir intérieurement plus ou moins masculin/féminin et cela peut varier selon le contexte, les situations et correspondre ou non au sexe.

L’expression de genre : Selon son apparence (habits, coiffure, gestuel…), un être humain peut afficher un genre. Là encore, cela peut varier chez un même individu et correspondre ou non au sexe ou à l’identité de genre.

L’orientation sexuelle : même chose, l’orientation sexuelle peut correspondre ou non au sexe biologique, à l’identité de genre ou à l’expression de genre.

Le fameux “mâle hétéro cisgenre” est simplement celui qui naît de sexe masculin, qui se sent homme tout le temps et qui s’habille et se comporte comme ce qu’on attend d’un homme…

Mais les combinaisons sont nombreuses.

Nombreux sont ceux qui marquent leur incompréhension devant cette fluidité en raillant les formulaires inclusifs ou les toilettes non genrés.

Pourtant l’acceptation de cette fluidité du genre n’est-elle pas le premier pas vers l’abolition de ce système de domination ?

Mais alors on fait quoi ?

S’inspirer des société matriarcales. Chez les Minangkabau en Indonésie (le plus grand groupe matrilinéaire, environ six millions de personnes), les maisons et les rizières se transmettent de mère en fille malgré le fait que c’est un peuple musulman et que le droit coranique n’attribue aux filles qu’un tiers de l’héritage. Chez les Juchitán de Zaragoza au Mexique, ce sont les femmes qui gèrent les finances du ménage, résultat la région a un taux de malnutrition infantile quasi nul. Les Muxe (individus de sexe masculin qui adoptent les vêtements et comportements associés au genre féminin) ont un statut valorisé au sein de la communauté.

Participer à la campagne #NotAllMen mais combien d'alliés ? de la fondation des femmes.

Dénoncer les boys clubs : « cryptos » , finance, foot, bagnoles… les boys clubs sont nombreux dans les entreprises notamment. Comme l'explique Martine Delvaux, ils font partie des mécanismes d'entre-soi masculin qui contribuent à exclure voire à dénigrer les femmes.

Amplifier les voix féminines et promouvoir des modèles féminins dans les médias et les sciences. Si vous êtes dans une position privilégiée (par exemple, en tant qu'homme ou personne ayant un pouvoir décisionnel), utilisez ce privilège pour donner plus de place aux voix des femmes dans les discussions et les prises de décision.

Utiliser le test de Bechdel pour évaluer les œuvres culturelles : le test de Bechdel-Wallace permet de mesurer la représentation des femmes dans des œuvres culturelles. Une étude sur les films produits entre 1995 et 2005 montre que 53 % des films échouent au test lorsqu'ils sont écrits par des hommes, 38 % des films échouent lorsqu'il y a une femme parmi les scénaristes, et 0 % échouent lorsqu'il n'y a que des femmes dans les scénaristes.

Diffuser ces affiches contre les clichés sexistes dans les cours de récré

Générique (par ordre d’apparition)

Marylène Patou-Mathis, L’Homme préhistorique est aussi une femme (2020)

David Graeber, Dette : 5000 ans d'histoire (2011)

Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe (1949)

Mona Chollet, Sorcières (2018)

Arthur Schopenhauer, Essai sur les femmes (1851)

Honoré de Balzac, La femme de trente ans (1842)

Gustave Le Bon, Recherches anatomiques et mathématiques sur les lois des variations du volume du cerveau et sur leurs relations avec l’intelligence (1879)

Ruth Schwartz Cowan, More Work for Mother (1989)

Jack London, Les Vagabonds du rail, 1907

Judith Butler, Trouble dans le genre (1990)

Tu veux participer ?

Avec plaisir, j’ai besoin de toi pour cliquer sur 🤍, t’abonner ou partager cet article. Ça m’aide beaucoup à faire connaître mon travail :

S'abonner

À très vite 👋,

Romain

Très intéressant ! et ça fait du bien de voir un homme s'emparer du sujet 🙏🏻 Très souvent en tant que femme, on a l'intuition de tout ça sans réussir pour autant à argumenter face à des personnes tenant un discours conservateur sur le sujet. Je trouve que l'article permet vraiment de déconstruire les idées toutes faites avec des faits et données imparables. Une lecture agréable et enrichissante 👌

Super article (je ne dis pas ça parce que je suis une femme 😉). Très instructif. Pour tous