#2 - La nature, un récit pas si ancien

Pourquoi la nature est un récit comme un autre, de quand date son apparition et avec quelles conséquences...

Bonjour tout le monde 👋,

C’est Romain de snooze, le mail qui tente, tous les 15 jours, de décrypter un mythe, une représentation bien ancrée dans notre quotidien et dont on dit parfois “qu’est ce que tu veux, c’est comme ça, on a toujours fait comme ça…”, bref on snooze.

🧚 Le mythe du jour : la nature comme objet à protéger

Il y a d'un côté l'Homme, sa civilisation, sa science et son génie.

De l'autre, la nature, les animaux, les éléments et l'environnement.

L'Homme se doit de protéger la nature.Dans l'épisode #1 de snooze (ah au fait merci, vous êtes plus de quatre-vingts à vous êtes inscrits après le premier épisode 🙏), j’ai essayé de montrer que les récits qu’on pense immuables peuvent évoluer et se transformer très rapidement. Pour ce second épisode, je vais explorer les liens qui peuvent se tisser entre réalité fictive et réalité physique à travers un exemple, celui de la nature.

Alors si tu as envie de savoir pourquoi la nature est un récit comme un autre, de quand date son apparition et avec quelles conséquences, c’est parti !

Au sommaire :

Comment c’était avant ?

La naissance de la nature

Les conséquences de ce nouveau récit

Comment c’était avant ?

Je serai bien incapable de retracer l’histoire du concept de nature depuis l’antiquité mais l’étymologie latine (« nascor » : naître, exister) et même grecque du mot (« physis » : naître, croître) révèle qu’on entendait à cette époque la nature comme la naissance et l’état constitutif de toute chose : êtres, choses, mondes, univers, créatures, divinités…

Les histoires de la mythologie associent et combinent en effet tous ces éléments : créatures fabuleuses, animaux, mortels, chênes, monde marin… Peut-être les restes de souvenirs anciens où Sapiens n’était pas le seul hominidé sur cette planète. J’ai toujours trouvé cette image compliquée voir impossible à visualiser jusqu’à ce que je vois le Seigneur des Anneaux. Je trouve que le livre et encore plus le film rend presque naturelle la cohabitation de différentes espèces, en l'occurrence des Elfes, des Hobbits, des Sapiens…

Sur cette base, va se développer jusqu’au XVIIe siècle, une vision globale de la nature, seulement dominée par Dieu. On peut établir une hiérarchie en fonction du degré de perfection : Dieu > Souverain > sujets > carnivores > herbivores ...

Les êtres imparfaits sont simplement destinés à nourrir ou à servir d’autres êtres un peu plus parfaits dans une grande fable divine.

La naissance de la nature

Avec les Lumières survient une révolution tout à fait extraordinaire puisque l’humain est extrait du modèle, il est maintenant considéré comme un être à part, tout à fait différent des autres êtres. Pourquoi ? Parce qu’il serait doté d’une conscience et d’une intelligence exceptionnelle dont les autres êtres seraient dénués.

☝️« Je pense donc je suis » comme dirait l’autre.

Le monde extérieur, le dehors, le non-humain est soudainement mis à distance, il devient un objet, un objet d’observation, un objet d’enquête. Cette révolution scientifique est évidemment fondamentale dans le développement de la biologie, de la physique, de la médecine et des sciences en général.

On peut trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature.

Le Discours de la méthode, Descartes (1637)

La nature est née, ce nouvel objet à maîtriser, à dominer et à exploiter. Cette mise à l’écart a bien sûr permis des progrès considérables d’un point de vue scientifique mais a également gravé dans le marbre un rapport altéré entre l’Homme et son environnement, forgé des destins dorénavant séparés…

On se met alors à décrire, à peindre, à nommer. Dans un numéro récent du Un, Tristan Garcia dit “quand on nomme trop bien la nature, on bascule dans la culture”.

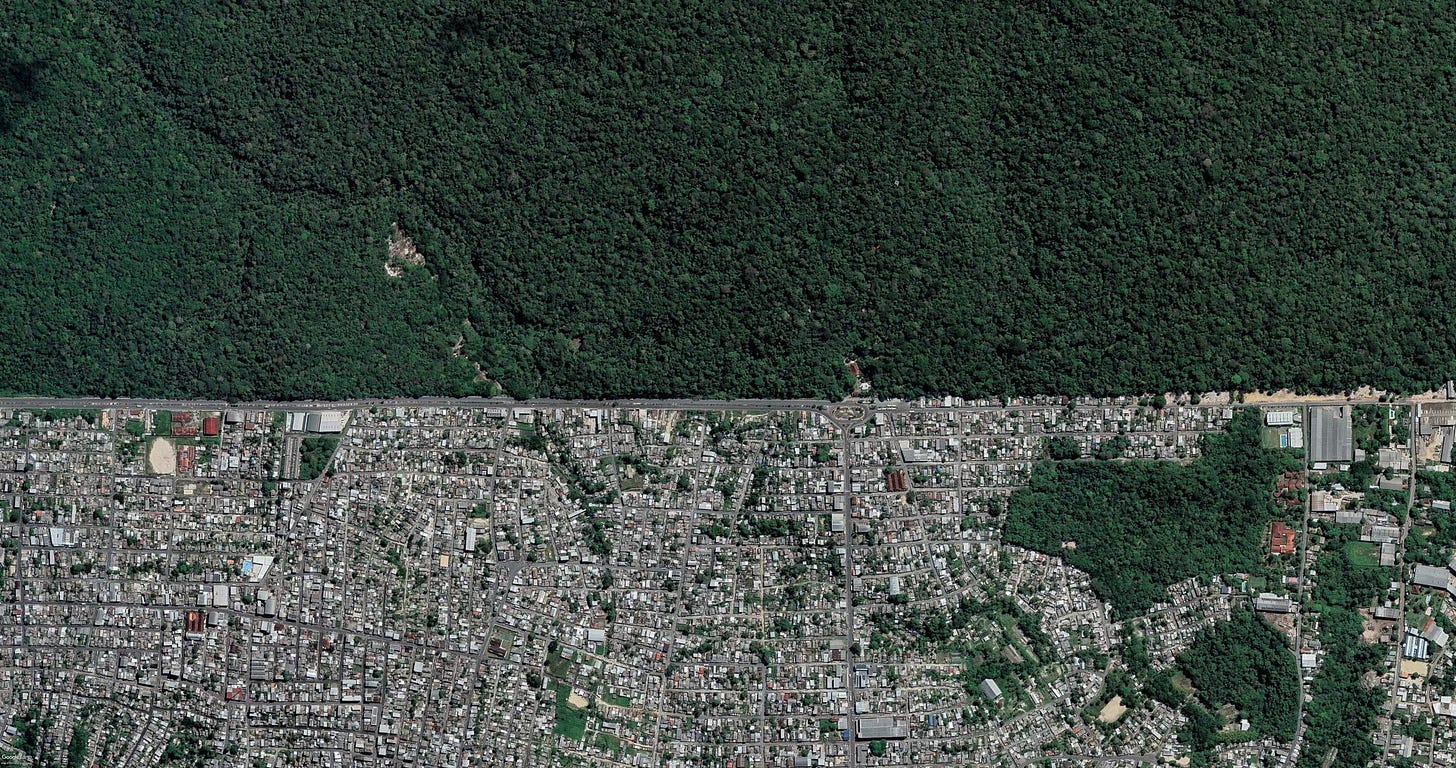

Robinson Crusoé, Chuck Noland dans Seul au monde, le succès des documentaires animaliers, celui de Koh-Lanta, l’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux, Dans les forêts de Sibérie, Jurassik Park… Voilà encore aujourd’hui comment se raconte le récit de la nature. Même les vastes plaines africaines d’Out Of Africa ou les monts enneigés à la frontière du Rohan dans Le Seigneur des Anneaux n’existent qu’en rapport avec l’action des héros qui les traversent. La nature est un décor extérieur.

Finalement, on vit tous avec l’idée que la nature est soit :

un objet que l’on peut étudier (la revue scientifique la plus réputée au monde s’appelle d’ailleurs «Nature» )

un lieu que l’on aime visiter (voir la mode récente qui invite à se ressourcer dans la nature pour mieux revenir à notre monde à nous)

une ressource qu’il faut bien exploiter (“il faudrait 2,9 planètes Terre si toute l'humanité vivait comme les Français” selon Global Footprint Network)

un bien qu’il faudrait protéger aussi…

Les conséquences de ce nouveau récit

Philippe Descola, anthropologue à l’origine de ce travail sur la nature et le naturalisme a fini par conclure que la nature n’existait pas, que c’était un concept purement occidental visant à marquer cette séparation entre l’humain et le non-humain et que certains peuples n’avaient même pas de mot pour dire « nature ». Mais il tient à préciser :

Il serait sans doute très simplificateur d'affirmer que le naturalisme est seul responsable de la dévastation de la planète, de l'exploitation capitaliste et du réchauffement global. Mais il est en effet intimement lié à ces événements. Sans en être une cause directe, il en est l'une des conditions.

Ethnographie des mondes à venir, Philippe Descola (2022)

Selon lui, l’apparition de ce nouveau récit (la réalité fictive selon laquelle la nature est un objet extérieur à l’homme que celui-ci se doit de dominer et d’exploiter) a rendu possible la domination de l’homme dans différents domaines. Domination dont on pourrait résumer le fonctionnement comme ça :

Potentiel de domination = degré de nature / degré d'humanitéAu delà de l’exploitation des ressources naturelles, les êtres ayant soi-disant plus d’humanité (les Européens, les hommes, les adultes…) ont commencé à dominer ceux qui ont plus de nature en eux (les “sauvages”, les femmes, les enfants, les fous…).

Voilà une façon intéressante d’envisager l’esclavage, la colonisation (les peuples moins développés considérés comme des “sauvages”) ou les inégalités hommes/femmes (quand les hommes renvoient les femmes à leur hystérie ou à leur instinct maternel, ils les renvoient à des objets de nature, objets qu’il est convenu d’exploiter).

Le mouvement romantique qui apparaîtra au cours du XVIIIe siècle, et l’image romantique de la nature encore présente aujourd’hui, révèle déjà la nostalgie d’une nature qui nous a été enlevée, un paradis perdu à reconquérir.

Conclusion

Je trouve que c’est passionnant d’observer les effets que peut produire l’apparition d’un nouveau récit. Ce récent (bon ok quatre-cents ans mais quand même…) changement de paradigme sur la nature et le monde qui nous entoure a permis à la fois la révolution scientifique, l’essor de la médecine, de la connaissance et l’accroissement phénoménal de nos conditions de vie et à la fois une déconnexion, l’idée qu’il est naturel d’exploiter des ressources qui sont là pour nous.

Quand on y pense, même ceux qui se battent pour défendre et protéger la nature ne font qu’installer la différence entre l’humain et le non-humain. Que faut-il protéger ? Cet objet extérieur qu’on a un peu trop exploité ? Même Morel dans les Racines du ciel de Romain Gary qui se bat pour qu’on protège les éléphants, est bien obligé de reconnaître que tant que la nature sera en dehors de nous, elle sera perçue comme encombrante et inutile :

Mais je veux être sûr qu’ils vont protéger les éléphants. Je demande à voir. J’ai été tant de fois couillonné, moi et mes copains… Les idéologies, en principe, je m’en méfie : ça prend généralement toute la place, et les éléphants, c’est gros, c’est encombrant, ça paraît bien inutile, quand on est pressé.

Les racines du ciel, Romain Gary (1956)

Il est temps de faire évoluer ce récit qui arrive au bout de ses propres contradictions. Faire émerger de nouveaux récits de la nature qui permettent à Sapiens de repenser sa place ou plutôt de la négocier…

Ensuite ?

Tu veux participer ? Avec plaisir, j’ai besoin de toi pour :

liker, partager et parler de ce post autour de toi

mettre en commentaire si tu as des idées pour de prochains épisodes de snooze

À très vite 👋,

Romain

Merci Romain, c'est hyper intéressant de se replonger dans les origines de ce concept ! Ma suggestion pour une prochaine newsletter : parler d'une vision complètement différente de rapport au vivant avec les peuples animistes.

Bel article. De tous les #snooze que tu as sorti, celui-ci semble le plus actionnable et le plus à notre portée d'action. Il serait tellement facile et possible de légiférer sur la publicité à l'échelle d'un pays (ça s'est bien fait à l'échelle d'une ville) pour l'encadrer, la diminuer ou la rediriger.

Mais bon, je vois déjà la bronca des annonceurs annonçant leur mort sans les pubs (journaux, médias, etc..), les plus pollueurs restent les meilleurs payeurs :(