#9 - Vitesse et liberté : la double illusion de la voiture individuelle

Est-ce que les 39 millions de voitures en circulation en France nous rendent vraiment plus libres ? Et si le vélo était finalement plus rapide que la voiture ?

Hello les amis👋,

C’est Romain de snooze, le mail qui tente, tous les 15 jours, de décrypter un mythe, une représentation bien ancrée dans notre quotidien et dont on dit parfois “qu’est ce que tu veux, c’est comme ça, on a toujours fait comme ça…”, bref on snooze.

Tu peux aussi me suivre sur LinkedIn pour continuer la discussion ou lire les épisodes précédents.

🧚 Le mythe du jour : la voiture, symbole de liberté et d'efficacité.

La voiture individuelle est plus qu'un simple moyen de transport.

C'est un symbole de liberté.

C'est un symbole de vitesse.

C'est un symbole de réussite sociale.

Posséder sa propre voiture, c'est accéder à une forme de mobilité totale et illimitée. Nous sommes nombreux à considérer la voiture comme un indispensable de notre quotidien. Pourtant, cette perception est largement façonnée par des décennies de publicité, de politiques urbaines et des habitudes de consommation axées autour de l'automobile.

Dans ce snooze, on va tenter de comprendre pourquoi la voiture, en plus de ne pas être le vecteur de liberté qu’on imagine, n’est finalement pas si rapide qu’on le croit…

Sommaire

« La bagnole, moi, je l’adore »

Petite marche arrière

Et la voiture devient un symbole

Comment la voiture a remodelé nos villes et campagnes

Non, l’accélération ne nous a pas fait gagner de temps

Et si le vélo était finalement plus rapide que la voiture ?

Mais alors on fait quoi ?

« La bagnole, moi, je l’adore »

En 1950, il y avait une voiture pour 25 habitants en France. Aujourd’hui, il y a 39 millions de voitures soit pratiquement une par adulte. La voiture représente environ 2/3 de nos mobilité.

Pourquoi un tel succès ? Le chercheur Aurélien Bigo cite 5 raisons :

une énergie abondante et bon marché, le pétrole.

un moyen de transport porte à porte, rapide et de plus en plus confortable.

des politiques publiques qui ont fortement développé le réseau d’infrastructures.

un secteur qui a un poids économique majeur (2M+ d’emplois en France).

un attachement culturel, la voiture rend libre et assoit le statut social des individus.

Toutes ces raisons font qu’évidemment, les politiques sont attachés à la voiture même si la plupart du temps ils s’intéressent plus à l’industrie automobile, aux usines et aux emplois qu’à la mobilité en tant que telle. « On est attaché à la bagnole, on aime la bagnole. Et moi je l’adore », déclarait par exemple Emmanuel Macron au journal télévisé, dimanche 24 septembre 2023.

On aime tellement la bagnole qu’on est tenté d’en faire un symbole de liberté et même, allons-y gaiement, de démocratie.

C’est le cas par exemple de Bruno Lemaire qui déclarait le 2 décembre 2019 : “J’aime la voiture, j’adore la voiture. […] Tous ceux qui condamnent aussi facilement la voiture devrait se souvenir ce que c’était l’Union Soviétique il y a quelques années. […] C’est une liberté extraordinaire. […] La voiture, c’est la France”

Comment en est-on arrivé là ? Rétrogradons un peu…

Petite marche arrière

Je ne t’apprends rien si je te dis que pendant 300 000 ans c’est-à-dire jusqu’en 1900 à peu près, le moyen de transport principal de l’homo sapiens était… la marche. A part les marchands, les forains ou les soldats qui pouvaient faire jusqu’à 50 km par jour au maximum, globalement on n’allait pas bien loin.

A partir du XVIIe siècle, c’est la voiture à cheval qui se développe et qui marque un complet bouleversement des trajets. Certaines durées de voyages sont divisées par 10 en quelques décennies :

La réduction des temps de parcours est énorme. Il faut quatorze jours pour faire Paris-Bordeaux en 1765, et seulement une journée et demie en 1843.

Aurélien Bigo, Voitures, fake or not ? (2023)

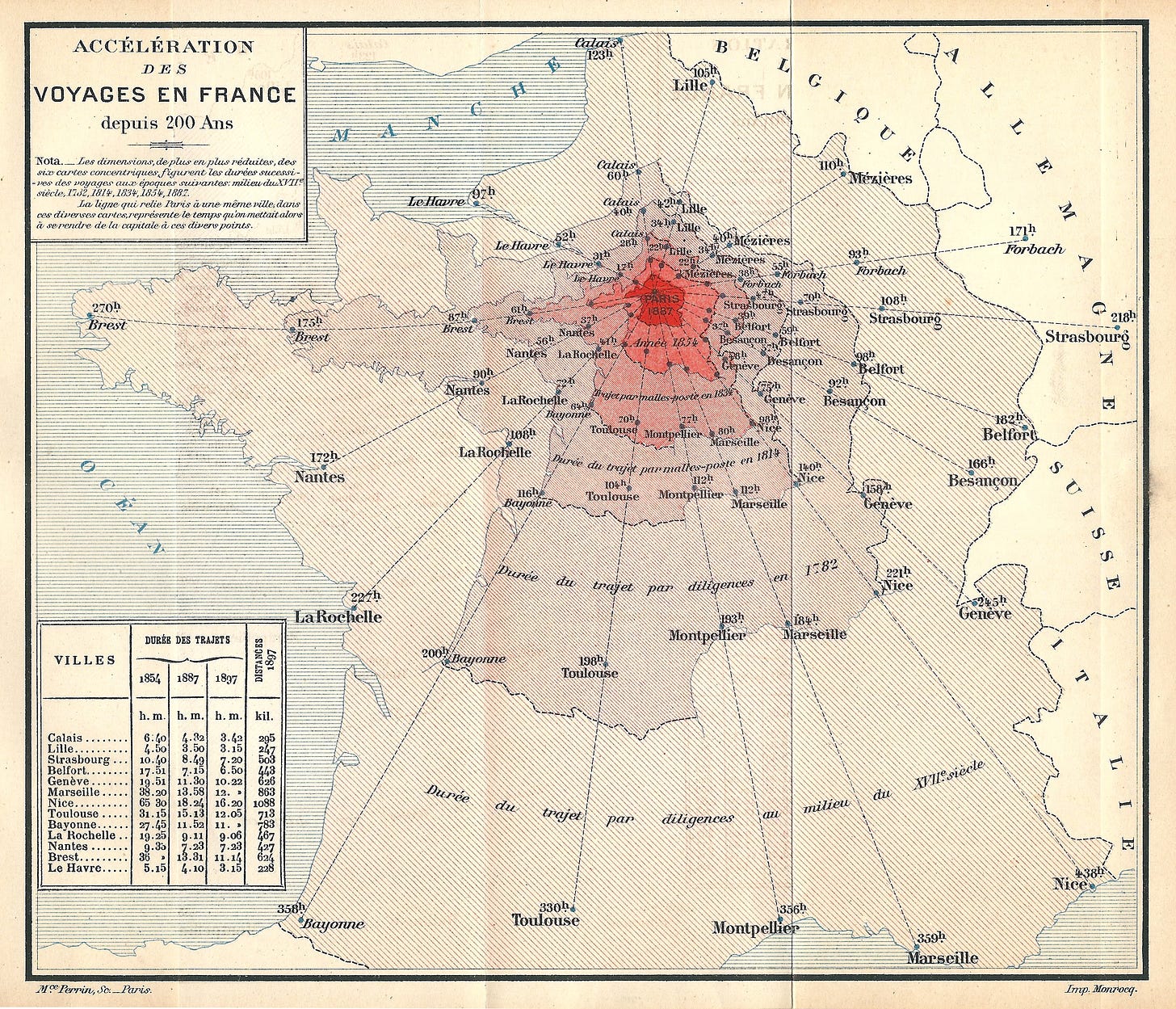

Le développement du ferroviaire à partir des années 1850 va continuer de rétrécir la France comme l’illustre cette magnifique carte datant de 1898 :

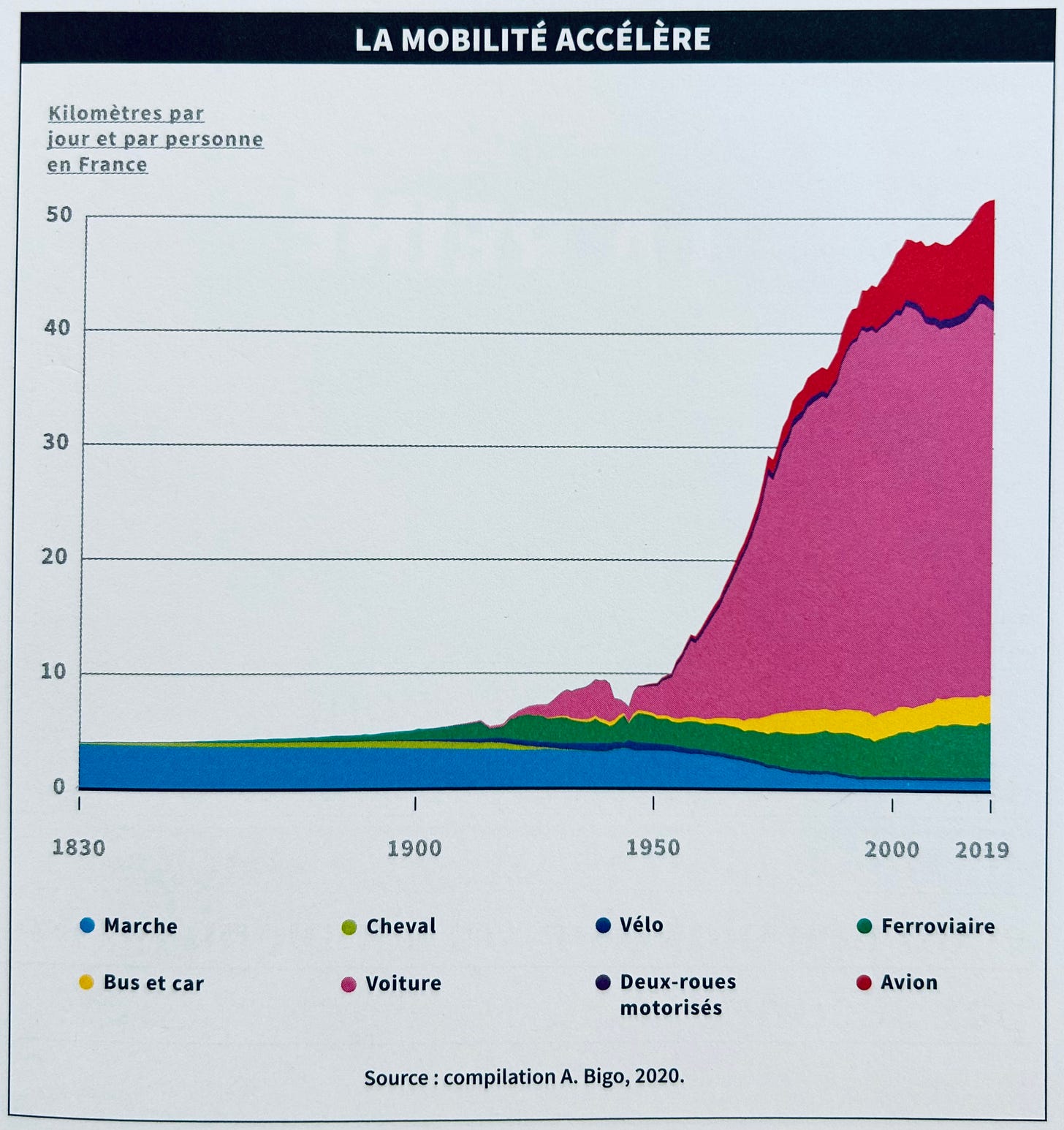

La révolution industrielle est à l’origine de l’essor du vélo et surtout du ferroviaire mais comme le montre le graphique ci-dessous, c’est évidemment la voiture qui va complètement transformer la mobilité à partir des années 1950 :

Et la voiture devient un symbole

La démocratisation de l’automobile au début du XXe siècle transforme complètement l’espace et le territoire :

(…) ces cercles de plus en plus rapprochés que décrit l'automobile autour d'une ville fascinée qui fuyait dans tous les sens pour lui échapper et sur laquelle finalement il fonce tout droit, à pic, au fond de la vallée, où elle reste gisante à terre ; de sorte que cet emplacement, point unique que l'automobile semble avoir dépouillé du mystère des trains express, il donne par contre l'impression de le découvrir, de le déterminer nous-même comme avec un compas, de nous aider à sentir d'une main plus amoureusement exploratrice, avec une plus fine précision, la véritable géométrie, la belle « mesure de la terre ».

Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe (1921)

De ces nouvelles explorations naît sûrement un nouvel attribut comme un pouvoir magique, celui de la liberté.

Le cinéma a lui aussi très rapidement surfé sur l’équation automobile = liberté, en créant même un genre à part entière : le road movie ! Et il faut bien reconnaître que certains films sont des chefs d’oeuvre. Pensées particulières pour Zabriskie Point (Michelangelo Antonioni, 1970), Thelma & Louise (Ridley Scott, 1991) ou Boulevard de la mort (Quentin Tarantino, 2007).

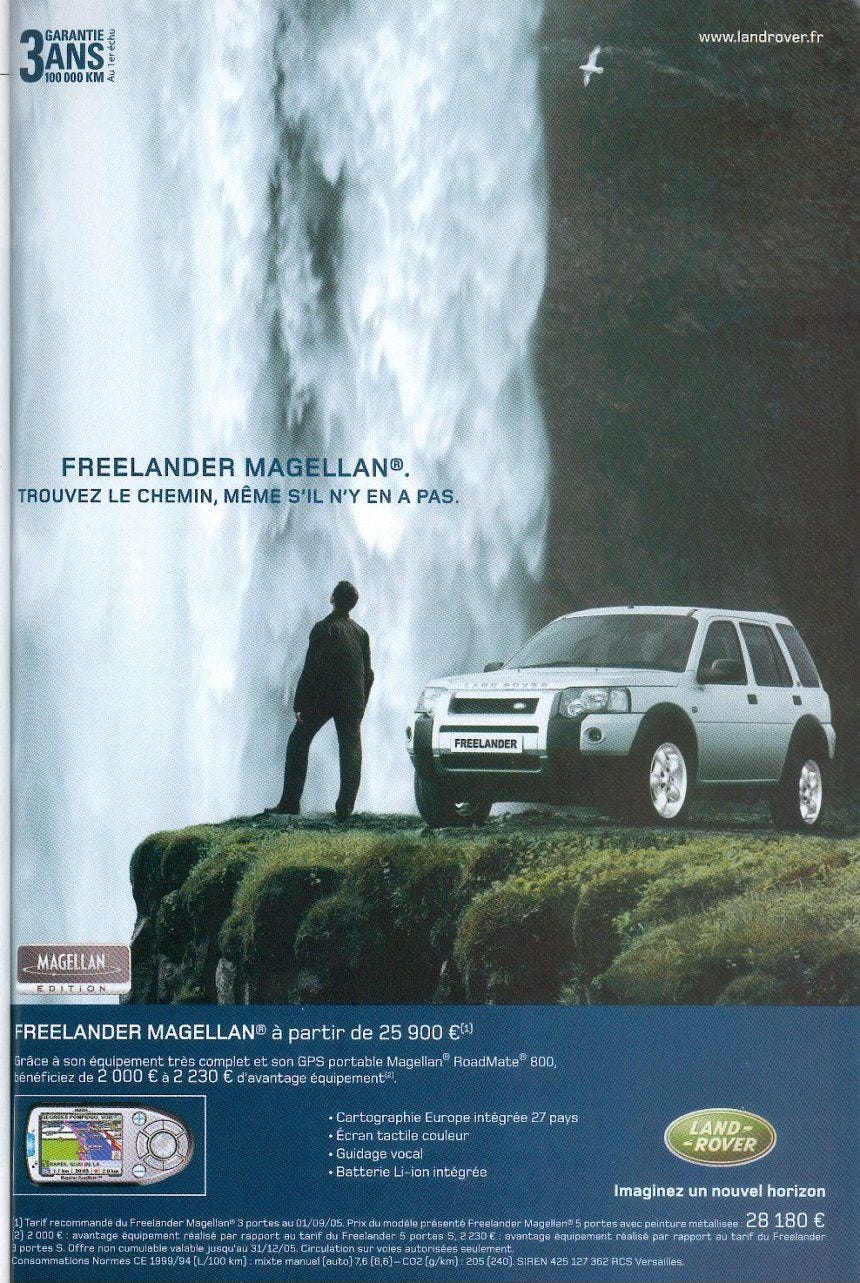

La publicité travaille aussi depuis des années à nous convaincre du pouvoir de liberté véhiculé par la voiture. Les citadines sont vives et se faufilent partout, les 4x4 défient les reliefs et les plus beaux paysages, les berlines défilent sans bruit dans les campagnes…Et pour être complètement libre, mieux vaut être seul au volant, zéro contrainte.

Résultat :

l’utilisation de la voiture est massive (80% des trajets)

pour plus de confort et de liberté, les voitures sont de plus en plus grosses (le parc automobile s’est alourdi de 30% en 30 ans, passant de 950 kg en 1990 à 1250kg en moyenne aujourd’hui )

les voitures transportent en moyenne 1,43 personne (soit 110 kg tout mouillé)

Bref comme le dit très bien Roland Barthes, on consomme plus l’automobile dans son image que dans usage :

Je crois que l’automobile est aujourd’hui l’équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques : je veux dire une grande création d’époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s’approprie en elle un objet parfaitement magique.

Roland Barthes, Mythologies (1957)

Pour accompagner ce mouvement, pour tenir les promesses faites par l’automobile, il a fallu adapter le territoire.

Comment la voiture a remodelé nos villes et campagnes

Lieux d’habitation, activités, infrastructures, artificialisation des sols (en 2014, les infrastructures routières représentaient 24% du total des surfaces artificialisées en France)…

En ajoutant les conséquences sur notre santé et sur le climat, on a beaucoup sacrifié à la voiture en 50 ans.

Par ricochet, tout doit s'adapter aux infrastructures : les villes, les campagnes, les reliefs, les sols, les fondations, etc. Et pourtant, aucune adaptation ne suffit. Dans un cycle de rattrapage qui semble sans fin, chacune entraîne une hausse de trafic qui entraîne une nouvelle adaptation. Ainsi naît notamment un « cycle magique de l’asphalte » : le consommation d’essence nourrit les taxes, qui financent les dépenses d’aménagement routier, qui favorisent l’essor du trafic.

Nelo Magalhães, Allumer du béton, tracer des routes (2024)

Pire, les infrastructures s’adaptent au moyen de transport le plus lourd, à savoir le camion, et sont donc sur-dimensionnées. Alors que notre réseau routier national est huit fois plus épais qu’il y a un siècle, le poids des camions continue d’augmenter.

Depuis les années 1950, on a dessiné un monde pour et par la voiture. Loin de nous libérer, on peut aujourd’hui affirmer que le “cycle magique de l’asphalte” dont parle Magalhães nous a finalement rendu prisonnier de la voiture. Il devient très difficile voire impossible de s’en passer, surtout quand on vit à la campagne.

C’est ce que relève l’écrivain Jean Giono dans l’une de ses chroniques pour les journaux :

Tout le réseau routier de la France et de l’étranger, du monde, est en train de se modifier pour qu’il soit, non plus adapté à l’homme, mais adapté à l’auto. Le rêve de l’homme qui avait été jusqu’ici la petite route ombragée de beaux arbres, serpentant à travers les prés, est devenue organisée par le rêve de l’automobile : l’autoroute, sans arbres, sans ombres, sans croisements, sans villages, avec le plus de pistes possibles montantes et descendantes, toutes droites. Le paysage ne compte plus.

Jean Giono, Les Terrasses de l’île d’Elbe (1976)

Sans parler du fait que ces infrastructures lourdes ont marginalisé voire supprimé les autres moyens de transport : les piétons n’ont plus de place et les vélos ne sont plus en sécurité. C’est tout l’espace public qui a été sacrifié à la voiture.

Non, l’accélération ne nous a pas fait gagner de temps

Entre 1830 et 2019, notre vitesse moyenne de déplacement a été multiplié par 10 : elle était de 4 km/h en 1830, elle est d’environ 50km/h aujourd’hui. Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’augmentation de la vitesse ne nous a pas fait économiser de temps.

Depuis le début du XIXe siècle, deux chiffres sont à peu près stables en France :

le nombre de déplacements par jour et par personne : entre 3 et 4

le temps passé à se déplacer : environ une heure

C’est ce qu’on appelle la conjecture de Zahavi, du nom de son concepteur Yacov Zahavi, économiste et ingénieur israélien :

“Les déplacements de la vie quotidienne se font à budget-temps de transport (BTT) constant, et leur portée spatiale est fonction de la vitesse de déplacement. Avec l'accélération des transports, ce n'est pas le temps passé pour la mobilité qui diminue mais la distance parcourue qui augmente.”

Conjecture de Zahavi, Wikipédia

On a donc accéléré les mobilités, non pas pour passer moins de temps dans les transports mais pour aller plus loin, pour accéder à un territoire plus vaste. Mais même l’augmentation de notre vitesse de déplacement est discutable.

Et si le vélo était finalement plus rapide que la voiture ?

Imaginons une situation absurde où je consacre une année entière à construire un véhicule qui me permette le 31 décembre de faire Paris-Marseille en 8h, combien de temps aurais-je mis à faire le trajet ? un an ou 8h ?

Dans plusieurs de ces travaux, le philosophe autrichien Ivan Illich a développé le concept de vitesse généralisée :

Les véhicules créent, plus de distance qu’il n’en supprime. L’ensemble de la société consacre de plus en plus de temps à la circulation qui est supposé lui en faire gagner. L’américain type consacre, pour sa part, plus de 1500 heures par an à sa voiture: il y est assis, en marche ou à l’arrêt, il travaille pour la payer, pour acquitter l’essence, les pneus, les péages, l’assurance, les contraventions et les impôts. Ils consacre donc quatre heures par jour à sa voiture, qu’il s’en serve, s’en occupe ou travaille pour elle. et encore, ici, ne sont pas pris en compte, toutes ces activités orientées par le transport : le temps passé à l’hôpital, au tribunal ou au garage, le temps passer à regarder à la télévision, la publicité automobile, le temps passé à gagner de l’argent pour voyager pendant les vacances, etc. À cet américain, il faut donc 1500 heures pour faire 10 000 km de route ; environ 6 km, lui prennent une heure.

Ivan Illich, la convivialité (1973)

Pour le dire autrement, Illich nous fait remarquer la chose suivante : quand on calcule la vitesse d’un véhicule, on ne prend habituellement en compte que le temps qu’on passe dans le véhicule. Si je fais Paris-Marseille en 8h, j’ai roulé à une vitesse moyenne de 100 km/h. Mais, nous dit Illich, il faut aussi prendre en compte le temps passé à travailler pour acquérir et entretenir le véhicule. Pour financer cette voiture, j’ai dû passer du temps à travailler.

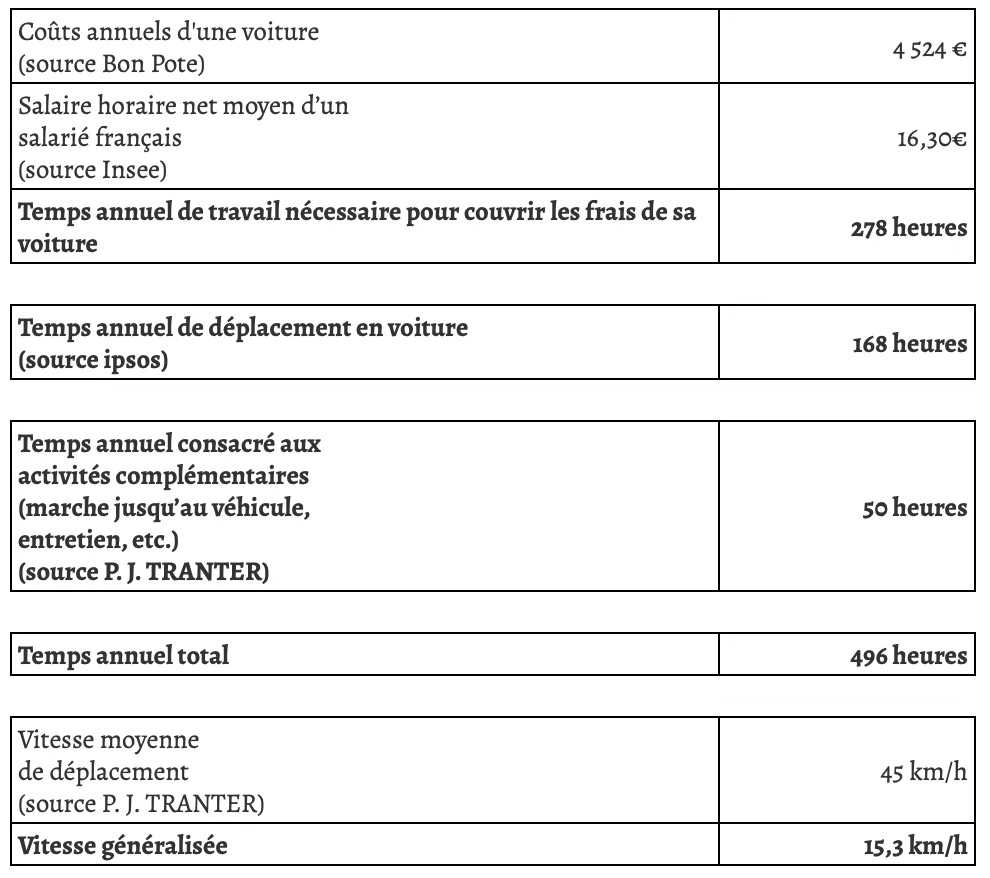

En me basant sur différentes données ainsi que sur un article de l’urbaniste et économiste Frédéric Héran, j’ai réalisé ce petit tableau :

Certains chiffres sont approximatifs mais le message à retenir c’est qu’en ajoutant l’ensemble du temps passé à acquérir, couvrir les frais et entretenir notre voiture au temps de trajet, la vitesse généralisée d’une voiture est proche de celle d’un vélo.

Autrement dit, si je passais tout le temps que je consacre à ma voiture (pour la financer, l’entretenir ou la conduire) sur un vélo, j’arriverai aussi vite à Marseille !

Illich est considéré comme le père de ce concept mais j’ai repéré un raisonnement similaire chez Henry D. Thoreau en 1854 :

On me dit: «Je m’étonne que vous ne fassiez pas d’économies; vous aimez voyager ; vous pourriez prendre le train de Fitchburg dès aujourd’hui et voir du pays. » Je suis trop sage pour tenter cette aventure. J’ai appris que le voyageur le plus rapide est celui qui va à pied. Je réponds donc à mon ami : « Voyons donc qui arrivera là-bas le premier. La distance à parcourir est de trente miles ; le prix du billet, quatre-vingt-dix cents. Soit presque le salaire d'une journée de travail. Je me rappelle l'époque où les ouvriers travaillant sur cette même voie gagnaient soixante cents par jour. Bon, je pars à pied dès maintenant et serai arrivé avant la nuit; j'ai déjà marché à ce rythme toute une semaine. Pendant ce temps-là, vous aurez gagné de quoi vous payer ce billet et vous arriverez là-bas demain, ou peut-être ce soir, si vous avez la chance de trouver tout de suite du travail. Au lieu d'aller à Fitchburg, vous travaillerez ici presque toute la journée. »

Henry D. Thoreau, Walden (1854)

Mais alors on fait quoi ?

C’est le huitième épisode de snooze et j’ai reçu pas mal de commentaires encourageants. Et… déjà merci 🥺… un qui revient souvent c’est en gros “ça m’a ouvert de nouvelles perspectives sur le sujet, mais alors on fait quoi ?”. Alors je me suis dit que je pouvais bien ajouter au sujet de chaque snooze des initiatives qui m’inspirent, des gens à suivre ou des entreprises en avance sur leur temps.

Acheter un “quadricycle” à assistance électrique plutôt qu’une voiture. 98,8% de nos trajets en voiture font moins de 80 kilomètres (ça tombe bien, c’est exactement l’autonomie de ce genre de véhicule). Ça vaut aussi pour les communes, à Saint-Georges-d'Orques dans l’Hérault, le bus de ramassage scolaire est un vélobus (un quadricycle de 9 places avec assistance électrique). Voici un article très complet sur le sujet.

Eviter la voiture sur les trajets de plus de 80 km. Le site Tictactrip, par exemple, est une solution simple pour comparer, combiner et réserver des voyages bas-carbone en train, bus, covoiturage ou les trois à la fois. Si c’est pour des vacances, il y a plein d’inspiration et de trajets sur Mollow ou sur Nightgoes. J’aime bien aussi chronotrains qui te montre jusqu'où tu peux voyager depuis n’importe quelle gare en Europe.

Voter pour des mesures qui “cassent” le tout-voiture. Gratuité des transports en commun, ouverture de nouvelles lignes de train, développement des infrastructures cyclables et de voies piétonnes sécurisés… autant de mesures à surveiller dans les programmes.

Une voiture a 5 places, c’est un transport collectif ! Ecov propose un nouveau service public pour mailler les territoires : des lignes de covoiturage qui permettent de covoiturer comme on prend le bus.

Suivre Aurélien Bigo (chercheur) ou Jérome Zindy (il a fait le 1er tour de France de l'histoire en véhicule intermédiaire) qui publient plein de contenus intéressants sur Linkedin.

Marcher ! : un clin d’oeil à la dernière édition de GERONIMO et ce clip génial sur la marche à pied.

Générique (par ordre d’apparition)

Aurélien Bigo, Voitures, fake or not ? (2023)

Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe (1921)

Roland Barthes, Mythologies (1957)

Nelo Magalhães, Allumer du béton, tracer des routes (2024)

Jean Giono, Les Terrasses de l’île d’Elbe (1972)

Ivan Illich, La convivialité (1973)

Frédéric Héran, À propos de la vitesse généralisée des transports. Un concept d'Ivan Illich revisité (2009)

Henry D. Thoreau, Walden (1854)

Tu veux participer ?

Avec plaisir, j’ai besoin de toi pour cliquer sur 🤍, t’abonner ou partager cet article. Ça m’aide beaucoup à faire connaître mon travail :

À très vite 👋,

Romain

Géniale cette conjoncture de Zahavi, je suis convaincu que toute innovation technologique suit la même loi : est-ce qu'on va gagner 10x plus de temps avec chatgpt ? Non, on va juste faire 10x plus. Tout comme le smartphone, la communication est devenue plus rapide ? Pas vraiment, on communique 10x plus pour ne rien dire.

D'où parfois se questionner sur le sens des innovations finalement ?

J’ai toujours été la première à dire que la voiture était une liberté pour moi. Mais ça nous rajoute quand même un stress supplémentaire, non seulement pour l’entretien, mais aussi le temps perdu dans les bouchons ! 😱