#10 - Faut-il toujours payer ses dettes ?

Focus sur l'histoire fascinante de la dette avec David Graeber, Don Corleone, Balzac et Tyrion Lannister

Bonjour tout le monde 👋,

C’est Romain de snooze, le mail qui tente, tous les 15 jours, de décrypter un mythe, une représentation bien ancrée dans notre quotidien et dont on dit parfois “qu’est ce que tu veux, c’est comme ça, on a toujours fait comme ça…”, bref on snooze.

Tu peux aussi me suivre sur LinkedIn pour continuer la discussion ou lire les épisodes précédents.

🧚 Le récit du jour : Qui paie ses dettes s'enrichit.

Il faut éviter de s'endetter.

Il vaut mieux payer comptant.

Il faut rembourser ses dettes, c'est une question de responsabilité, de maturité, d'honneur. Loin d’être une simple question de responsabilité individuelle, le sujet de la dette est en réalité une construction sociale et historique complexe. Je te propose de plonger la dette la première et de découvrir comment elle est née et pourquoi on en fait toute une histoire aujourd’hui.

Sommaire

Comment les faveurs ont laissé place à la dette

La sacralisation de la dette

La dette contribue au réchauffement climatique

Effacer la dette pour préserver la société

Pourquoi ne pas accepter d’être redevable ?

Mais alors on fait quoi ?

Comment les faveurs ont laissé place à la dette

Dans l’un de ces ouvrages les plus célèbres, l’anthropologue David Graeber décrypte d’emblée un mythe bien ancré, l’un de ceux qu’on apprend pourtant encore à l’école :

« Effectivement, notre récit habituel de l'histoire monétaire marche à reculons. Il est faux que nous ayons commencé par le troc, puis découvert la monnaie, et enfin développé des systèmes de crédit. L'évolution a eu lieu dans l'autre sens. (…) La monnaie virtuelle n'a rien d'une nouveauté. Il s'agit en fait de la forme initiale de la monnaie : systèmes de crédit, «ardoises», notes de frais même, tout cela existait longtemps avant l'argent liquide. Ces choses-là sont vieilles comme la civilisation.»

David Graeber, Dettes 5000 ans d’histoire (2013)

Dans ce livre (passionnant), David Graeber montre que la société du troc n’a jamais existé. Certes, le troc a bel et bien existé mais uniquement lors de rencontres ponctuelles entre tribus ou peuples étrangers, pas comme un système d’échange généralisé au sein d’une société.

Au sein d’une communauté, le troc était même mal vu, rien ne se payait comptant. Le contre-don ne devait en aucun cas se faire simultanément au don.

« Mais il est, dans toute société possible, de la nature du don d'obliger à terme. Par définition même, un repas en commun, une distribution de kava, un talisman qu'on emporte ne peuvent être rendus immédiatement. Le « temps » est nécessaire pour exécuter toute contre-prestation »

Marcel Mauss, Essai sur le don (1925)

Rendre un don sur le moment aurait mis le receveur dans une situation compliquée. Par ce geste il aurait montré qu’il ne se sentait pas capable d’assumer ce don, qu’il tentait d’échapper à une obligation, qu’il avait peur de l’avenir et qu’il refusait le lien social qui lui était proposé.

Souviens-toi de la scène d’ouverture du parrain, Bonasera humilie Don Corleone en lui proposant de l’argent pour venger sa fille. Don Corleone répond :

Now you come and say "Don Corleone, give me justice." But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me "Godfather." You come into my house on the day my daughter is to be married and you ask me to do murder - for money.

Finalement Bonasera se soumet et Don Corleone enclenche la mécanique du contre-don différé :

Some day, and that day may never come, I will call upon you to do a service for me. But until that day, consider this justice a gift on my daughter's wedding day.

Trois ans plus tard, Don Corleone demandera à Bonasera d’embaumer le corps de son fils et ainsi d’honorer son cadeau.

Mais ce système est malgré tout compliqué à suivre : comment décider qu'une vengeance équivalait à un embaumement ou plus vraisemblablement qu’une certaine quantité de lait valait à peu près une paire de chaussures ? Il a bien fallu un moyen pour évaluer la valeur de X par rapport à Y, une unité de compte commune.

Cette logique a perduré dans les premières sociétés marchandes, même après l’arrivée de ces unités de compte communes, personne ne payait comptant. Les faveurs étaient inscrites sur des ardoises, tablettes d’argile et étaient réglées plus tard en fonction des biens à disposition :

« Les gens ordinaires qui achetaient de la bière à une brasseuse ou à la tenancière d'une taverne avaient une ardoise, qu'ils payaient au moment de la moisson, en orge ou avec tout ce qui pouvait leur tomber sous la main. »

David Graeber, Dettes, 5000 ans d’histoire (2013)

Les mentalités ne changent pas si rapidement. L’échange de biens étaient totalement imbriqué dans la vie quotidienne. Encore aujourd’hui, il reste encore quelque chose de ce monde.

Pense au paquet de sucre que tu as dépanné à ton voisin, au copain à qui tu as filé un coup de main pour son déménagement, au type en panne à qui tu as prêté tes pinces crocodiles, au gâteau au yaourt que tu as apporté à l’école… autant d’échanges imbriqués dans la vie quotidienne, valorisés ou non, et qui te seront rendus d’une façon ou d’une autre, plus tard.

Ce système était profondément ancré et quand la monnaie sonnante et trébuchante est apparue, elle a d’abord servi à régler des différends entre famille, à arranger des mariages mais toujours pas à échanger des carottes.

Ce n’est que bien plus tard que les Etats ont contribué à séparer la sphère des échanges marchands de la vie quotidienne : c’est la naissance du marché, de l’économie et de l’ensemble des institutions nécessaires à son bon fonctionnement. Voir ce précédent épisode sur le sujet :

Toujours est-il qu’avec la généralisation de ces unités de comptes, on passe de la faveur à la dette. Là où il y avait des faveurs, des dons et des contre-dons, il y aura dorénavant des dettes, autrement dit des faveurs valorisées, comptées et converties en unités de compte.

La sacralisation de la dette

Le XVIIIe siècle est marqué par l'essor de l'individualisme et des libertés individuelles. La pensée cartésienne met l'accent sur la raison et l'autonomie de l'individu, tandis que la philosophie des Lumières promeut la liberté personnelle et la responsabilité individuelle, plaçant l'individu au centre de la réflexion sociale et économique. C'est dans ce contexte qu'Adam Smith imagine un monde où tout est payé immédiatement, sans ardoise à tenir ni relation complexe à maintenir. Sa vision reflète parfaitement l'air du temps, où l'indépendance financière et la liberté individuelle deviennent des valeurs fondamentales.

A cette époque, les prisons se remplissent d’hommes détenus pour dettes. Au XVIIIe siècle, environ la moitié des prisonniers d'Angleterre étaient incarcérés pour dette. Les lourdes peines encourues découragent les particuliers et les boutiquiers à recourir aux anciens arrangements au profit du paiement comptant en monnaie.

La dette, autrefois interdite par l’Église, devient l’affaire des professionnels. C’est très bien illustré par les personnages de la Comédie Humaine. Balzac, lui-même harcelé par ses créanciers, donne d’innombrables détails sur l'origine, l'accroissement et la chute des dettes de ses personnages :

Ici fonctionne le dernier rouage de la finance parisienne. En haut, la maison Nucingen, les Keller, les du Tillet, les Mongenod ; un peu plus bas les Palma, les Gigonnet, les Gobseck ; encore plus bas les Samanon, les Chaboisseau, les Barbet ; puis enfin, après le Mont-de-Piété, cette reine de l’usure, qui tend ses lacets au coin des rues, pour étrangler toutes les misères et n’en pas manquer une, Cérizet !

Honoré de Balzac, Les petits bourgeois (1855)

Avec les années, le poids moral de la dette n’a cessé de s’alourdir jusqu’à devenir un sujet politique de premier plan, peu importe le niveau réel d’endettement. Depuis des années, les politiques comptabilisent la dette en % du PIB et augmentent la pression jusqu’à déclarer la France en faillite.

Pourtant, comparer la dette au PIB n’a aucun sens, c'est comparer un stock (la dette de ma maison) à un flux (mon salaire annuel). Évidemment, aucune dette n’est remboursée en un an. Un indicateur plus pertinent serait de comparer la dette de la France à un autre stock comme le patrimoine des ménages français (14 Mds€). Ainsi, le ratio d’endettement de la France serait de 21 % en 2023 (comparable avec mon ratio d’endettement perso je pense).

Voilà comment deux siècles à peine, s’est joué un nouveau récit autour de la dette : on est passé d’un monde organisé autour de la réciprocité, de crédits différés et de remboursement en nature à une société où tout se paye comptant et où les débiteurs irresponsables sont humiliés.

Ce nouvel “impératif catégorique”, comme dit Bruno Lemaire, cette pression exercée sur les débiteurs a des conséquences catastrophiques, notamment au niveau international.

La dette contribue au réchauffement climatique

Selon la Banque Mondiale, environ 60 % des pays les plus pauvres sont actuellement exposés à un risque élevé de surendettement ou déjà surendettés vis-à-vis des pays les plus riches.

Il faut savoir que les pays à faibles revenus sont les plus touchés par les conditions climatiques extrêmes. Or, selon une étude de Jubilee Debt Campaign, ils ont dépensé en 2021 cinq fois plus d’argent dans le paiement de leur dette externe que dans des projets de lutte contre le changement climatique.

Les pays les plus riches s’étaient engagés en 2009 à Copenhague à verser 100 milliards par an pour les aider à faire face. Problème : 71% du total des financements climat attribués par les pays du Nord aux pays du Sud l’étaient sous forme de… prêts.

C’est un cercle vicieux dans lequel la dette alimente le réchauffement climatique en poussant les pays en développement à se tourner vers l'exportation massive, l'agriculture intensive et l'extraction des ressources naturelles, tout cela dans le but de rembourser leurs créances en dollars.

Le poids moral de la dette est tel aujourd’hui, que l’annulation de dette semble impossible. Un bref retour en arrière prouve que ce n’est rien d’autre qu’une construction sociale, et qu’il était, à certaines périodes de notre histoire, tout à fait naturel d’effacer les dettes pour préserver la société.

Effacer la dette pour préserver la société

Vers 2400 av. J.-C., dans les cités-États mésopotamiennes, il était courant de voir des administrateurs locaux ou des marchands prêter aux paysans en difficulté financière, utilisant leurs biens comme garantie. Incapables de rembourser, ces paysans perdaient progressivement leurs propriétés, ce qui menaçait souvent la stabilité sociale. En cas de mauvaise récolte, un grand nombre de paysans tombait en péonage, abandonnant leurs terres et brisant leurs familles.

Pour éviter l'effondrement social, les rois sumériens et babyloniens proclamaient régulièrement des amnisties générales, annulant les dettes de consommation, restituant les terres à leurs propriétaires d'origine et permettant aux péons de rentrer chez eux. Ces "déclarations de liberté" étaient si courantes que le terme sumérien amargi, signifiant littéralement "retour chez sa mère", est d’ailleurs devenu le premier mot pour “liberté”.

Ce procédé avait l’avantage de reconnaître que la culpabilité ne portait pas uniquement sur le pauvre, victime d’avoir mal géré son budget, mais aussi sur le prêteur, coupable de profiter d’une situation trop précaire.

Pourquoi ne pas accepter d’être redevable ?

Aujourd’hui, nous avons tous intégré ce récit moralisateur à propos de la dette, on apprend que toutes les dettes doivent être réglées et que la faute doit peser sur l’endetté qui est irresponsable et qui gère mal son budget.

“Aujourd’hui, la dette fait vraiment système, on sent que nous sommes coupables d’être endettés.”

Bernard Marris dans La dette une spirale infernale (2015)

Que c’est une question d’honneur.

On l’a vu, la dette s’est peu à peu extraite du quotidien où elle consistait en un système de faveurs, de réciprocités implicites basées sur la confiance pour laisser place à une pratique purement financière. Là où les échanges, les faveurs avaient une origine, une histoire, la dette d’aujourd’hui est marchandable et échangeable partout. Plus besoin de faire confiance à son voisin, il y a maintenant des institutions pour protéger les transactions.

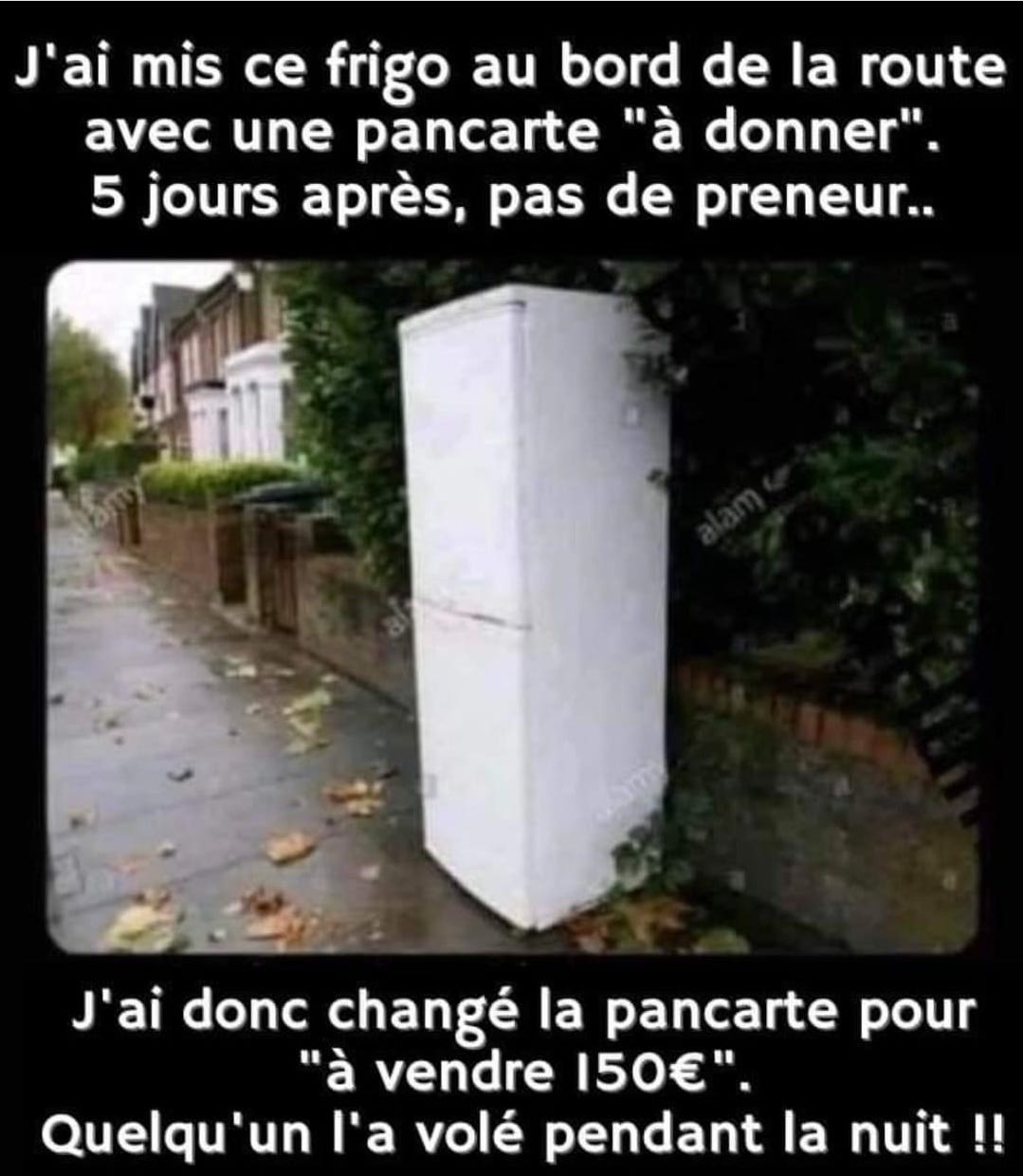

Mieux vaut marchander ce qui a un prix plutôt que de se faire une faveur. Ça me rappelle l’anecdote du frigidaire :

Une société qui marchande totalement ses dons et ses faveurs au point de tenir le règlement de la dette comme un haut impératif moral et son annulation comme un sacrilège est une société malade, où l’on apprend qu’il faut absolument effacer ce que l’on vient de recevoir.

C’est exactement ce qui est arrivé au naturaliste anglais Ernest Thompson Seton le 14 août 1881. Le jour de son vingt-et-unième anniversaire, il s’est vu présenté une facture par son père.

Cette facture était la somme de toutes les dépenses liées à son enfance et à sa jeunesse, jusqu'aux honoraires demandés par le médecin lors de l’accouchement.

Seton a réglé la facture, mais n'a plus jamais adressé la parole à son père.

Est-il toujours bon de régler ses dettes ?

Ne rien devoir, c’est rompre les liens, prendre son solde de tout compte et s’en aller mais qu’est ce que la société si ce n’est la somme de nos dettes les uns envers les autres ?

Mais alors on fait quoi ?

C’est bien beau de discuter mais concrètement, qu’est ce qu’on peut y faire ? Je pose là quelques idées, si tu en voies d’autres, n’hésites pas :

Inscris-toi sur Geev : Geev est la 1ère application de dons d’objets entre particuliers. 5 millions de “Geevers” donnent une seconde vie aux objets et entretiennent un système de dons et de faveurs sans paiement. Dans le même ordre d’idées, tu peux faire du couchsurfing ou du homeexchange.

Utilise les monnaies locales : les monnaies locales sont reconnues, depuis la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et permettent de replacer un certains nombre de transactions dans une logique d’échanges. Exemple : la monnaie locale "Sol-Violette" à Toulouse.

Encourage l’annulation de la dette : soutiens les mouvements qui plaident pour l’annulation des dettes injustes, notamment pour les pays en développement (CCFD-Terre Solidaire, Oxfam…).

Renseigne-toi sur les jardins partagés près de chez toi.

Renseigne-toi sur la lutte contre le surendettement : la Fédération française des Associations Crésus porte la voix des personnes en situation de surendettement. En France, il est possible de demander une annulation complète de ses dettes à la Banque de France en cas de surendettement de bonne foie.

Informe-toi : Le documentaire “La dette, une spirale infernale ?” (2015) est très intéressant. Je recommande bien sûr aussi "Dettes, 5000 ans d’histoire" de David Graeber ou le dernier numéro du Un sur la dette.

Générique :

David Graeber, Dettes, 5000 ans d’histoire (2013)

Marcel Mauss, Essai sur le don (1925)

Francis Ford Coppola, The Godfather (1972)

Honoré de Balzac, Les petits bourgeois (1855)

Laure Delesalle, La dette une spirale infernale (2015)

Tu veux participer ?

Avec plaisir, j’ai besoin de toi pour cliquer sur 🤍, t’abonner ou partager cet article. Ça m’aide beaucoup à faire connaître mon travail :

À très vite 👋,

Romain