#11 - Nos ancêtres les gaulois et le mythe de l'identité nationale

Le Rassemblement National et ses discours sur l'enracinement soulèvent des questions sur l'identité nationale. Comment ce concept a-t-il évolué et a été manipulé au fil du temps ?

Bonjour tout le monde 👋,

C’est Romain de snooze, le mail qui tente, tous les 15 jours, de décrypter un mythe, une représentation bien ancrée dans notre quotidien et dont on dit parfois “qu’est ce que tu veux, c’est comme ça, on a toujours fait comme ça…”, bref on snooze.

Tu peux aussi me suivre sur LinkedIn pour continuer la discussion ou lire les épisodes précédents.

🧚 Le mythe du jour : L'identité nationale.

La France a une identité clairement définie avec des racines communes, des traditions et un passé que nous partageons qui nous permettent de vivre ensemble.Le 7 juillet prochain, le risque que le Rassemblement National arrive en tête des législatives est réel. Leur discours, qui s’appuie sur une vision figée de l'identité nationale, renforce un récit familier tissé autour des racines communes qui définiraient qui nous sommes.

Pourtant, l’identité, comme toute construction sociale, est le fruit d’une longue histoire de transformations et de manipulations.

Aujourd’hui, je te propose de plonger dans cette notion pour en comprendre les origines, les évolutions et les enjeux actuels.

C’est parti…

Sommaire

L’identité avant la Révolution Française : un concept collectif

Le récit national et ses héros : La fabrication de l'identité française

Un récit différent pour une nouvelle identité nationale

Migrations et manipulation : vers une nouvelle terre commune à reconstruire

Mais alors on fait quoi ?

L’identité avant la Révolution Française : un concept collectif

Avant la Révolution française, la reconnaissance d'une personne reposait essentiellement sur son réseau de relations sociales : famille, proches et voisins. Les nobles établissaient leur identité et leur statut par leur lignée, la transmission des légendes familiales et les actes héroïques de leurs ancêtres.

À cette époque, l'identité d'une personne était liée à sa tribu, son village ou sa région. Les individus suivaient la condition de leurs parents, et les femmes celle de leur mari. Un étranger était simplement quelqu'un qui n'était pas du pays, mais pouvait s'y établir en se recommandant au seigneur.

La nationalité n'était pas une qualité individuelle mais collective : l'individu devait s'affilier à une communauté qui lui conférait son statut personnel civil.

La situation commence à changer à la fin du XVIIe siècle. Colbert, tout juste nommé contrôleur général des finances de Louis XIV, cherche à renflouer les caisses de l’Etat et se tourne naturellement vers les plus riches : les nobles.

Problème, les nobles, sous l’Ancien Régime, ne payaient pas d’impôt (un des privilèges reconnus et garantis par l'autorité royale).

Il lance donc une grande enquête demandant à la noblesse de prouver son extraction (depuis 1560) par des documents écrits. Ceux qui ne pouvaient prouver leurs origines étaient alors soupçonnés d’être des roturiers ou de mauvais sujets :

Ceux qui voulurent démontrer qu’ils ne devaient pas payer cette taxe, mais aussi les traitants, les notaires, les avocats eurent recours aux registres paroissiaux, aux contrats de mariage, aux testaments, aux inventaires après décès : bref à tous les documents qui permettaient d'établir la « qualité de Français ». Le processus consistant à prouver son origine, qui avait jusque-là concerné surtout les nobles, commença alors à se démocratiser en se diffusant dans le cercle des élites urbaines. Finalement, ce projet de taxe enclencha une forme de mobilisation identitaire qui ancra l’idée qu’il existait un statut général de « sujet du roi », perçu comme un privilège réservé aux « naturels » du royaume.

Gérard Noiriel, Une histoire populaire de la France : De la guerre de Cent Ans à nos jours (2018)

Même si ça ne constitue pas réellement une preuve d’appartenance à une nation, c’est un premier pas significatif vers la notion administrative d’identité.

Le XIXe siècle marque ainsi le passage d’une société où l’identité est garantie par l’interconnaissance à une société où l’identité est écrite et garantie par l’Etat.

C’est aussi à cette même époque que l’école primaire, devenue obligatoire sous la IIIe République, se donne pour mission de transformer les enfants de différentes régions aux langues et identités encore marquées (Bretons, Basques, Occitans, etc.) en citoyens français.

Le récit national et ses héros : La fabrication de l'identité française

On se sert alors de l’Histoire et du passé pour montrer la grandeur, l’unité de la France et exhorter les jeunes enfants au patriotisme.

“Il y a dans le passé le plus lointain une poésie qu'il faut verser dans les jeunes âmes pour y fortifier le sentiment patriotique. Faisons-leur aimer nos ancêtres les Gaulois et les forêts des druides, Charles Martel à Poitiers, Roland à Roncevaux, Godefroi de Bouillon à Jérusalem, Jeanne d'Arc, Bayard, tous nos héros du passé, même enveloppés de légendes.”

Ernest Lavisse, Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire (1887)

Tu as sous les yeux, l’acte de naissance d’un des récits les plus connus de notre histoire : “nos ancêtres les gaulois”. Ce récit s’est installé dans nos imaginaires, dans nos livres d’histoire, dans nos bandes dessinées, dans nos films.

En 2016, Nicolas Sarkozy déclarait encore : «Dès que vous devenez français, vos ancêtres sont gaulois. J'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je vis comme un Français doit se dire celui qui devient français».

Plus largement, ce récit s’inscrit dans un autre, celui du roman national et de notre identité nationale fabriquée à la fin du XIXe siècle :

Le résultat de la fabrication collective des identités nationales n'est pas un moule unique, mais bien plutôt, selon l'expression provocatrice du sociologue Orvar Löfgren, une sorte de kit en « do-it-yourself » (…) : une histoire établissant la continuité avec les grands ancêtres, une série de héros parangons des vertus nationales, une langue, des monuments culturels, un folklore, des hauts lieux et un paysage typique, une mentalité particulière, des représentations officielles -hymne et drapeau - et des identifications pittoresques - costume, spécialités culinaires ou animal emblématique.

Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales (1999)

L’historien irlandais Benedict Anderson considère que c’est la fin du religieux (langue sacrée, dynastie d’ordre divin…) et les débuts du capitalisme qui ont permis aux sociétés de se rassembler autour de nouveaux symboles formant ainsi des “communautés imaginaires” :

« Une nation est une communauté politique imaginaire (…). Elle est imaginaire (imagined) parce que même les membres de la plus petite des nations ne connaîtront jamais la plupart de leurs concitoyens : jamais ils ne les croiseront ni n'entendront parler d'eux, bien que dans l'esprit de chacun vive l'image de leur communion. »

Benedict Anderson, L'imaginaire national : réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme (1983)

Le problème c’est qu’une communauté imaginaire qui trouve ses fondements dans un passé commun rend difficile l’intégration dans la société française de ceux qui viennent d’ailleurs.

Insister sur le fait que nos ancêtres sont Gaulois est très exclusif en plus d’être historiquement faux (nous ne sommes pas plus Gaulois que Romain, Wisigoth que Burgonde, Francs qu’Alain) :

En 418, les Romain ont permis aux Wisigoths de s'installer en Aquitaine comme "fédérés", c'est à dire comme peuple allié à la suite d'un traité. A l'est, les Burgondes sont établis dans le Genevois. Au nord de la Gaule, les Francs saliens deviennent les alliés des Romain à partir des années 430. Pour maintenir le pouvoir romain en Gaule, le dernier général efficace est Aetius. Il essaie de limiter les velleités d'expansion et pour cela utilise à plusieurs reprises les Huns. Il fait de même implanter à Valence, en Armorique et autour d'Orléans, les Alains, originaires des abords de l'Iran, qui ont fait irruption en Gaule en 406 avec plusieurs autres peuples.

Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France (2017)

Pourtant, depuis le XIXe siècle, les livres d’Histoire commencent par ces mots :

Imagine un récit différent. Un récit historiquement exact et dont la présence comme composant de la nation française ne serait pas exclusif. Cela pourrait ressembler à ça :

Un récit différent pour une nouvelle identité nationale

Cela aurait sûrement transformé notre identité nationale tant il est difficile de nier l’influence importante que le passé joue en tant que lieu de l’identité d’une nation :

À Paris et à Rome on débarque dans des aéroports identiques, on voit passer sur la route les mêmes automobiles, on entend sur le trottoir les mêmes sonneries de téléphone portable : où réside la différence entre ces deux cités ? Où réside la différence entre eux et nous ? Dans le passé. C'est la basilique de Notre-Dame qui nous donne la différence identitaire, c'est le campanile de Saint-Marc à Venise. Ce sont les innombrables lieux mythologisés sur tout le territoire, ce sont les pratiques religieuses traditionnelles, les langues ou les dialectes des ancêtres, les recettes des grands-mères. Le passé se configure de nouveau - et de façon assez dangereuse, voudrais-je tout de suite spécifier - comme le lieu de l'identité de groupe.

Maurizio Bettini, Contre les racines (2017)

C’est exactement la même chose quand on parle d’identité personnelle. Les origines, les traditions, les racines, l’illustre ancêtre…c’est toujours à l’identité “verticale” qu’on fait référence pour se définir alors qu’il existe des milliards d’autres variables et que notre identité ne cesse de se construire :

Il arrive qu'un accident, heureux ou malheureux, ou même une rencontre fortuite, pèse plus lourd dans notre sentiment d'identité que l'appartenance à un héritage millénaire.

Amin Maalouf, Les identités meurtrières (1998)

Prends par exemple les fans de généalogie, ils te parlent souvent d’un de leur ancêtre qui étaient paysan, valet de Louis XVI, ou ministre… Ils choisissent parmi des milliers de gens celui auquel ils ont envie de s’identifier.

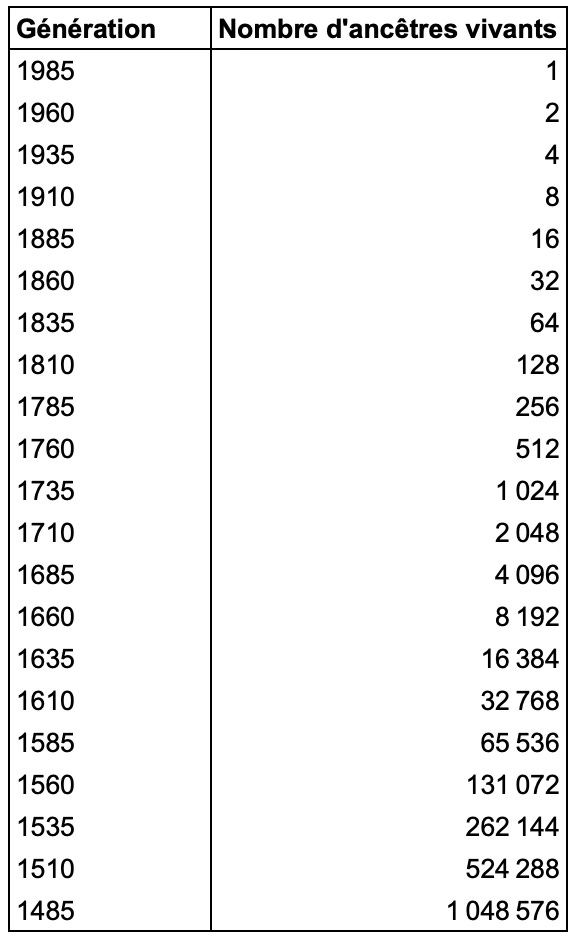

Mais c’est absurde, ils sont beaucoup plus nombreux et tous de même importance d’un point de vue génétique. Faisons le calcul : combien avais-je d’ancêtres vivants aux générations précédentes : 2 parents, 4 arrières-grands-parents…

J’ai consigné ça dans un tableau pour simplifier :

A la fin du XVème siècle, plus d’1 million de personnes étaient mes ancêtres. 1 milliard au cours du XIIIe siècle !

D’où vient alors mon caractère ? Mes yeux ? Quelle est mon histoire ? D’où provient ma famille ? De quel milieu social ? Pourquoi ferais-je référence à mes racines alors qu’elles sont si complexes à identifier ?

Vu sous cet angle, il devient absurde de laisser un point d’identité (la religion, le village d’origine, la langue, l’histoire du grand-père, la préférence sexuelle…) envahir l’identité toute entière.

Que ce soit d’un point de vue individuel ou du point de vue du groupe, nous sommes les héritiers d’un brassage de peuples et d’ancêtres auquel se mêlent notre éducation, nos rencontres, nos échecs, nos victoires, le hasard, nos trajectoires pour délimiter les contours de notre identité.

Migrations et manipulation : vers une nouvelle terre commune à reconstruire

Pourtant, les politiques de droite et d’extrême-droite n’hésitent pas à remettre en cause cette réalité génétique et historique pour instaurer un autre récit : la crise de l’identité nationale. La cause ? La France serait en proie à une submersion migratoire…

Là encore, les chiffres ne cessent de prouver le contraire :

En France, le nombre d'entrées de migrants en 2021 est bien en dessous de la moyenne des autres pays de l’OCDE (0,47 % de la population totale vs. 0,74 %).

En termes de stock, il y avait 7,7% d’étrangers en France en 2021. Là encore c’est inférieur à la plupart des pays européens : Allemagne (12,7 %), Espagne (11,3 %), Belgique (12,8 %), Suède (8,7%), Irlande (13%), Autriche (17,1%)…

Deux éléments à ne pas oublier quand on parle d’immigration :

La plupart des migrants ne viennent pas dans les pays riches : selon les chiffres de l’UNHCR, sur 65 millions de personnes déplacées dans le monde, neuf sur dix sont accueillies « dans des régions et des pays considérés comme économiquement moins développés »

Les migrants ne sont pas les plus pauvres : plus le pays de départ est pauvre, plus son taux d’émigration est faible en raison du coût financier important induit par la migration (moins de 1 % des Africains vivent dans un pays européen).

La glorification des racines et l’identité nationale fondée sur un passé commun ne servent finalement qu’à défendre un discours identitaire et à diffuser des fake news sur la submersion migratoire.

Je voudrais te laisser sur une idée intéressante amenée par Bruno Latour. Et si les tensions autour de notre identité provenaient de notre perte de repères, du fait que notre terre à tous devenait inhabitable ?

Sans pouvoir bouger, sans nulle part où aller, nous sommes poussés dehors, forcés à changer, à nous réinventer, nous sommes “quittés par notre pays” :

Si l'angoisse est si profonde, c'est parce que chacun d'entre nous commence à sentir le sol se dérober sous ses pieds. Nous découvrons plus ou moins obscurément que nous sommes tous en migration vers des territoires à redécouvrir et à réoccuper. (…) Or, s'il n'y a pas de planète, de terre, de sol, de territoire pour y loger le Globe de la globalisation vers lequel tous les pays prétendaient se diriger, alors plus personne n'a, comme on dit, de «chez soi» assuré. (…)

Aux migrants venus de l'extérieur qui doivent traverser des frontières au prix d'immenses tragédies pour quitter leur pays, il faut dorénavant ajouter ces migrants de l'intérieur qui subissent, en restant sur place, le drame de se voir quittés par leur pays.

Bruno Latour, Où atterrir (2017)

Peut-être qu’au lieu de réduire notre pays à une identité imaginée autour de quelques vieux événements choisis par d’autres, il nous faut surtout chercher à le rendre de nouveau habitable.

Mais alors on fait quoi ?

Aller voter les 30 juin et 7 juillet prochain contre le Rassemblement National : vérifier son inscription électorale et son bureau de vote, faire une procuration et convaincre ses proches d’en faire de même.

Prêter attention aux interventions médiatiques des candidats les plus extrêmes qui visent à élargir la fenêtre d'Overton et à rendre certaines idées nauséabondes politiquement acceptables. Sur cette thématique, regarder aussi la série La fièvre.

Faire son “examen d’identité” comme Amin Amin Maalouf : «Il m'arrive de faire quelquefois ce que j'appellerais « mon examen d'identité » (…) : je fouille ma mémoire pour débusquer le plus grand nombre d'éléments de mon identité, je les assemble, je les aligne, je n'en renie aucun. »

Faire tourner, lancer ou rejoindre les tribunes collectives qui avertissent des dangers en cas de victoire du RN : les professionnels de la culture, les sportifs, les artistes, les diplomates, des acteurs de la société civile en Outre-mer, les cadres de l’Education Nationale, les soignants …

Se rapprocher d’associations, voir par exemple deux assos que je connais un peu : Les Cuistots Migrateurs (le premier traiteur de cuisines du monde qui forme et emploie des cuisiniers réfugiés en CDI) et Kodiko (programme de « co-training » pour les réfugiés par des salariés volontaires en entreprise)

Aller faire un tour au musée : le Musée de l’histoire de l’immigration a réouvert à la Porte Dorée il y a quelques mois. Il couvre l’immigration depuis le XVIIe siècle à compléter avec le musée de l’Homme au Trocadéro pour les migrations plus anciennes.

Générique :

Gérard Noiriel, Une histoire populaire de la France : De la guerre de Cent Ans à nos jours (2018)

Ernest Lavisse, Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire (1887)

Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales (1999)

Benedict Anderson, L'imaginaire national : réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme (1983)

Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France (2017)

Maurizio Bettini, Contre les racines (2017)

Amin Maalouf, Les identités meurtrières (1998)

Bruno Latour, Où atterrir (2017)

Tu veux participer ?

Avec plaisir, j’ai besoin de toi pour cliquer sur 🤍, t’abonner ou partager cet article. Ça m’aide beaucoup à faire connaître mon travail :

À très vite 👋,

Romain

Encore un bel article qui amène à réfléchir 🤔 bravo 🎉

Autant je ne m'inscris absolument pas dans le discours nationaliste du Rassemblement National, autant je trouve ta déconstruction de l'appartenance à un peuple et à une histoire commune assez réductrice, voire dangereuse.

Certes, je ne m'identifie absolument pas à mes ancêtres de l'époque de la Révolution française, à Jeanne d'Arc ou encore à Charles Martel. Le fait que mon très lointain ancêtre ait été un Franc ou un Hun m'intéresse peu. Toutefois, il me semble que nous sommes profondément imprégnés par les cent à deux cents ans d'histoire de notre pays et de notre peuple qui nous précèdent, et encore plus par nos deux à trois précédentes générations, à savoir nos arrière-grands-parents et leurs propres parents. Cette imprégnation est particulièrement forte au sein de notre famille et de notre ville ou village d'origine, sauf peut-être pour ceux qui, volontairement, ont choisi de se "déraciner" et de déménager à l'autre bout du monde, créant ainsi une nouvelle histoire pour le pays et le lieu qu'ils ont choisi pour les années à venir.

L'appartenance historique à une géographie, à des mœurs et coutumes locales, à une musique et un style culinaire régional, me semble très forte et nécessaire en termes de repères. La France est une somme de gradients de coutumes et d'histoires locales et régionales, s'étendant jusqu'à des frontières administratives, et non une simple addition d'individus uniquement impactés par leur destin personnel et leur propre histoire.

Ces traditions et histoires locales dépassent les frontières françaises. Les régions limitrophes des Pyrénées ou des Alpes, par exemple, partagent des traditions communes avec les régions limitrophes espagnoles ou italiennes, de même pour l'Alsace et la Lorraine avec leurs voisins respectifs. Qu'on le veuille ou non, nous avons beaucoup plus en commun avec nos voisins espagnols et italiens, par exemple, que ne le suggèrent les récits simplistes d'un passé de "peuple gaulois" ou "peuple franc" tels que véhiculés par certains discours politiques.

Une grande partie des électeurs du Rassemblement National se fourvoient certainement dans une vision nationaliste et protectionniste de la France. Cependant, je pense que, dans notre monde avalé par la mondialisation, ils tentent tant bien que mal de conserver et de préserver leur identité régionale et leur histoire locale.

Quand on pense aux nombreux fromages typiques potentiellement sacrifiés sur l'autel des règles sanitaires européennes, au style architectural régional des habitations disparaissant au profit des diverses normes RT et RE, on peut comprendre que certains se tournent, à tort, vers le Rassemblement National pour tenter de préserver leur identité régionale.

La France a un merveilleux héritage culturel, historique, culinaire, musical, architectural, etc., qui mérite d'être préservé et valorisé. Cependant, cela ne doit pas se faire au détriment de l'ouverture au monde et de la diversité qui enrichissent notre société, et fait évoluer cet héritage en perpétuel mouvement; Il est possible de concilier l'attachement à nos racines locales et régionales avec une ouverture aux autres cultures et à la mondialisation. C'est en embrassant cette diversité et en la célébrant que nous pourrons construire un avenir commun et harmonieux pour tous.