#17 - Quand renoncera-t-on au culte de la performance ?

Plus vite, plus fort, mais à quel prix ? Ce que la quête de performance nous coûte vraiment.

Hello les amis👋,

C’est Romain de snooze.

Tous les 15 jours, snooze essaye de déconstruire un mythe, un grand récit de notre société.

Tu peux aussi me suivre sur LinkedIn pour continuer la discussion ou lire les épisodes précédents.

🧚 Le mythe du jour

L'être humain doit chercher à s'améliorer en permanence et dans tous les domaines. La quête de la performance nourrit l'esprit humain. L'Homme est différent de l'animal parce qu'il cherche à devenir meilleur. C'est un penchant tout à fait naturel.On vit dans un monde où la performance est une injonction. Sur le plan professionnel, sportif, sexuel, parental, personnel… des livres, des comptes Instagram, des posts LinkedIn nous expliquent à longueur de journée comment devenir de meilleures versions de nous-même.

Mais est-ce la seule voie possible ?

Il n’y a pas si longtemps, la notion même de performance n’avait aucun sens pour l’être humain. Pour nos ancêtres, l’amélioration continue n’était pas une quête, mais une aberration.

Que s’est-il passé ? D'où vient cet impératif de performance ? Quelle conséquence sur notre bien-être et sur l'environnement ? Sommes-nous condamnés à vouloir aller de plus en plus vite quoi qu’il en coûte ?

⛵️L’idée de cet article m’est venu sur les pontons des Sables d’Olonne, devant les bateaux qui vont partir autour du monde lors du prochain Vendée Globe.

En y réfléchissant, la voile et la course au large se sont avérées être des métaphores très inspirantes pour ce snooze.

Sommaire

Le temps cyclique : Quand la performance n'avait pas de sens

L'ère des Lumières : Naissance de la quête de performance

Quand la quête de performance finit par effacer l’essentiel

La performance, un idéal destructeur : jusqu’où aller ?

La sagesse du vivant : l’inefficacité comme stratégie de survie

Refuser de parvenir : ceux qui abandonnent sont ceux qui accélèrent

Mais alors on fait quoi ?

Le temps cyclique : quand la performance n'avait pas de sens

Jusqu’à il n’y a pas très longtemps, la notion de performance n’avait aucun sens pour l’être humain.

Dans les sociétés antiques, nos ancêtres vivaient dans un temps cyclique, une perpétuelle reproduction du passé. Les saisons, les phases de la lune ou les cycles agricoles se succédaient et le futur n’était que la répétition d'un schéma existant.

Le passé était un modèle parfaitement valable à suivre, un référentiel stable qui guidait les actions. La recherche de sens n’était pas dans la foi en l’avenir ou dans la quête du progrès mais dans celle d’un idéal intemporel, même au niveau sportif :

Le temps des Grecs est un temps cyclique, un temps de la stabilité, du retour ; un temps qui ne recherche pas systématiquement l’amélioration, la progression. Dans ce temps-là, le record n’a pas de sens ; l’athlète cherche à s’approcher d’un modèle intangible et inamovible.

Georges Vigarello, « L’effervescence procurée par la contemplation de la performance fait l’essence du sport moderne » (2024)

Encore aujourd’hui, on retrouve une part de cet idéal dans certaines compétitions. L’exemple qui me vient est celui de la course au large à la voile.

Le Golden Globe challenge était la première course autour du monde en solitaire, sans escale et sans communication. Elle s’est déroulée fin 1968.

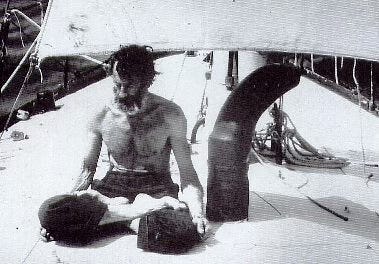

Le navigateur et écrivain français Bernard Moitessier participait à cette course. Dans le livre qu’il a écrit quelques années plus tard, Moitessier décrit un peu la course et ses concurrents mais rapidement, on réalise que le plus important est ailleurs.

Le vent, la mer, le halo, l'arc-en-ciel, les cirrus en moustache de chat dans les clapotis et les murmures de l'eau pleins de choses inquiètes et d’espoirs aussi. Et j'essaie de percevoir la houle secondaire de nord-ouest pendant que le sillage s'allonge toujours plus loin vers l'est..

Bernard Moitessier, La longue route (1971)

Aujourd’hui le Golden Globe Challenge est devenu le Vendée Globe. Je suis cette course depuis que je suis petit et c’est vrai que l’important est ailleurs.

C’est une compétition mais on ne supporte jamais qu’un seul marin. On peut avoir un chouchou mais on trépigne dans la pétole avec l’un, on tremble dans les quarantièmes rugissants avec un autre, on applaudit le premier et, même après 4 mois de mer, on attend avec impatience le dernier.

La compétition la plus difficile au monde tient en haleine des centaines de milliers de personnes, non pas par son enjeu sportif, mais par son idéal esthétique.

Peu importe que le vainqueur mette 74, 83 ou 112 jours, c’est pas pour ça qu’on regarde.

Comme au temps des grecs, il n’est pas vraiment question de temps, de record ou de performance…

Pourquoi ? Tout simplement parce que l'idée de performance comme un idéal à atteindre, comme un élément central de la réussite et du mérite n’est pas une fatalité mais une simple construction sociale, un récit comme tous ceux que je questionne dans snooze.

L'ère des Lumières : Naissance de la quête de performance

Ce n’est qu’au XVIIIe siècle, avec les Lumières et l'essor de la pensée rationnelle et scientifique, que l’on commence à mesurer, à compter, à quantifier, à comparer.

Les récents progrès des sciences et le développement de l’instruction laisse présager d’un futur radieux. Une fois qu’on a pris les mesures, qu’on a établi des comparaisons avec les siècles passés, il est tentant d’extrapoler, de tirer la formule comme on le fait maintenant sur Excel et de voir dans le futur, l’avènement d’un monde meilleur :

Les progrès toujours croissants de cette instruction élémentaire, liés eux-mêmes aux progrès nécessaires de ces sciences, nous répondent d’une amélioration dans les destinées de l’espèce humaine, qui peut être regardée comme indéfinie, puisqu’elle n’a d’autres limites que celles de ces progrès mêmes.

Nicolas de Condorcet, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain (1795)

Tout change à ce moment là.

Le temps n’est plus cyclique, le passé n’est plus un modèle glorieux. Le futur et son cortège de promesses, de progrès techniques et scientifiques devient désirable.

Le but visé est alors celui de l’amélioration continue, de la perfectibilité. Comment faire mieux, comment être plus productif, plus performant ?

C'est avec le développement du capitalisme que la quête du profit est devenue un puissant allié de la recherche de performance, de productivité et d'efficacité.

C’est à ce moment que naît le sport moderne. Tout entier fait de règles codifiées, de mesures standardisées, d’organisations de contrôle, de quotas et de statistiques visant à quantifier, comparer et hiérarchiser les performances.

Le mot “record” qui vient de l'anglais “enregistrer” apparaît, par exemple, à la fin du XIXe siècle. Un siècle plus tard, le Guinness des records est l’un des livres les plus vendus au monde (100millions+ d’exemplaires vendus).

Avec le temps, la mesure de la performance est devenue plus importante que la performance elle-même. Les records sont devenus des objectifs et c’est mauvais signe. Comme le dit la loi de Goodhart :

« Lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure »

En un rien de temps, le culte de la performance s’est profondément ancrée dans les valeurs de la modernité. Faire croître une batterie d’indicateur (PIB, productivité, rentabilité, vitesse de traitement, vitesse sur 100m, temps de livraison d’un burger…) est aujourd’hui devenu une obsession.

Quand la quête de performance finit par effacer l’essentiel

Même la course au large suit le même mouvement, la recherche de la performance prend rapidement le dessus.

En 1968, alors qu’il est bien classé durant le Golden Globe Challenge, Bernard Moitessier commence à réaliser que jouer le jeu de la course ne le rend pas heureux :

Mais est-ce la sagesse que de se diriger vers un lieu où l’on sait qu’on ne retrouvera pas sa paix ? Sainte-Hélène ou l'Ascension, oui... et je ne me serais pas arrêté, j'aurais cravaché dans l'alizé, je me serais dit : « C'est vraiment trop bête, autant faire un petit effort pour essayer de ramasser le prix du Sunday Times, et repartir tout de suite après... » Je connais l’engrenage !

Bernard Moitessier, La longue route (1971)

56 ans plus tard, on peut dire que l’intuition de Moitessier était la bonne.

Sur les pontons, j’ai observé attentivement les Imoca dernière génération, ces monocoques de 60 pieds tout en carbone ultra rapides et légers.

À bord, tout est optimisé pour la performance, plus rien d’autre ne compte.

Le confort ne compte plus.

Pas d’isolation acoustique, pas de chauffage, pas de peinture pour éclaircir, certains n’ont même pas de siège. Les marins vont passer trois mois dans un cockpit fermé étourdis et assourdis par le vacarme des vagues sur le carbone. Ils ont maintenant besoin de caméras pour voir dehors.

Pendant trois mois, les plus compétitifs seront quasiment dans le noir, les cockpits en carbone étant très sombres. Tout ça parce qu’ils refusent de peindre leur cockpit carbone en blanc pour ne pas s’alourdir de 3kg de peinture.

La planète ne compte plus.

Depuis 2010, l’empreinte carbone d’un bateau du Vendée Globe a presque doublé et certains skippers n’hésitent pas à en faire construire un nouveau tous les 3 ans.

Même les skippers qui ne construisent pas de nouveaux bateaux font régulièrement des optimisations. Selon le site du Vendée Globe, la construction représente un quart de l’empreinte carbone du poste “construction et vie des bateaux IMOCA pour un cycle Vendée Globe”, mais les trois quarts sont émis pour l’optimisation des bateaux.

La biodiversité ne compte plus.

L’augmentation des vitesses et la généralisation des foils (ces appendices en carbone qui permettent aux bateaux de “voler”) a un impact important sur le nombre de cétacés percutés durant les courses. Certains chercheur estiment que 99% des avaries en courses ne sont pas des “OFNIs” mais bien des animaux marins.

Est-ce que la course est plus suivie depuis que les bateaux font le tour en moins de 80 jours ? Non, on ne ressent pas la différence derrière nos écrans…

Est-ce que les skippers éprouvent plus de plaisir qu’avant ? A part certains fous de compétition, la plupart admettent que la vie à bord est un enfer.

Aucune raison de penser non plus que les sponsors gagnent plus d’argent depuis que les bateaux coûtent plus chers.

Le culte de la performance est une construction sociale. On vit avec mais on ne sait pas pourquoi. On ne se pose pas la question. Il faut aller toujours plus vite, plus loin (tiens tiens on retrouve la devise des JO, Citius, Altius, Fortius).

La performance, un idéal destructeur : jusqu’où aller ?

Cette pression constante pour améliorer les résultats, repousser les limites et se conformer à des normes toujours plus exigeantes a des conséquences néfastes, tant sur le plan individuel que collectif.

Dans le sport, les cas de dopage, de burn-out, de blessures graves et de dérives morales illustrent tragiquement les limites de cette quête effrénée.

Dans le monde de l’entreprise, le culte de la performance pousse à exploiter toutes les ressources disponibles en vue d'augmenter les rendements, à optimiser les process pour réduire les coûts. Les conséquences sont nombreuses : management toxique, burn-out, perte de sens, faillites d’entreprises de plus en plus fragiles…

Bien entendu, les conséquences écologiques sont elles aussi dévastatrices :

Pour terminer, l'essentiel: nos gains de performance ont un coût caché. Et la dette accumulée, longtemps restée invisible, se manifeste désormais au grand jour dans les écosystèmes.

Notre performance alimente une guerre contre la nature. Nous avons optimisé notre environnement pour le mettre au service de nos demandes, et non de nos besoins. En retour, nous contractons une dette envers notre milieu. Aujourd'hui, les pénuries s'étendent des ressources non-renouvelables aux ressources renouvelables, le bois ou l'eau par exemple.

Olivier Hamant, Antidote au culte de la performance (2023)

La sagesse du vivant : l’inefficacité comme stratégie de survie

Certains avancent que la quête de performance est un comportement naturel. Mais le biologiste Olivier Hamant a étudié la question : est-ce que le vivant est en quête de performance ?

Alors disons-le très clairement : le vivant n'est pas performant: il n'est ni efficace (il n'a pas d'objectif), ni efficient (il gâche énormément d'énergie et de ressources).

Olivier Hamant, Antidote au culte de la performance (2023)

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les organismes ne cherchent pas à être les plus efficients.

La photosynthèse des plantes, par exemple, gaspille 99 % de l'énergie solaire, bien loin des rendements des panneaux solaires.

Une autre illustration plus simple est celle de la température corporelle. La plupart de nos enzymes sont à leur optimum d'activité à une température de 40°C. Les 3°C de différence qui les séparent de la température de croisière sont énormes: certaines enzymes sont un million de fois plus actives à 40°C qu'à 37°C. En temps normal, notre corps fonctionne donc de façon satisfaisante, ni plus ni moins. À 40°C, la fièvre est là, et notre métabolisme - notamment notre système immunitaire - est extrêmement performant

Olivier Hamant, Antidote au culte de la performance (2023)

En temps normal, la température corporelle est sous-optimale pour permettre des marges de manœuvre, comme lors d'une fièvre, où notre système immunitaire devient très performant pour un temps limité. Mais pousser cette performance trop loin, trop longtemps, devient dangereux.

Dans le vivant, la performance n'est pas un but en soi, mais plutôt une ressource mobilisable en cas de besoin.

Refuser de parvenir : ceux qui abandonnent sont ceux qui accélèrent

1er mars 1969. Bernard Moitessier a enfin passé le Cap Horn. Il entame sa remontée de l’Atlantique vers l’Angleterre. Dans un petit livre que je vous recommande vivement, Corinne Morel Darleux raconte la suite :

Il est sur le point de gagner la toute première course de vitesse en solitaire autour du monde, sans escale et sans assistance extérieure, organisée par le Sunday Times. Mais après des jours de conflits intérieurs sur le cap à tracer, il expédie depuis son voilier, à l'aide d'un lance-pierre, ce message sur la passerelle d'un pétrolier : « Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme. » Le navigateur a choisi de ne pas rentrer, de ne pas remporter cette course, mais de poursuivre jusqu'au Pacifique, jusqu'à Papeete. Il dira, pour expliquer son acte : « J'avais envie d'aller là où les choses sont simples. »

Corinne Morel Darleux, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce (2019)

Après avoir longtemps hésité à continuer la course, il se décide finalement à l’abandonner mais il écrit pourtant, en parlant de son propre rêve, cette phrase géniale d’un navigateur en course : “J'ai failli abandonner”.

Quand la plupart dépose les armes face à ce système qui nous demande d’accélérer, certains refusent d’abandonner la course, la vraie. C’est un acte de résistance, vieux comme la Révolution Industrielle, face à l’ascension sociale lorsqu’elle se fait à un prix trop élevé.

L’instituteur et intellectuel Albert Thierry lui donne un nom, au début du XXe siècle : le refus de parvenir.

Refuser de parvenir, c’est refuser de monnayer ses talents pour soi seul, et préférer rester fidèle à la cause collective. Cette idée a ressurgi dans différents contextes historiques.

En Mai 68, des étudiants (les “établis”) ont refusé les privilèges scolaires et sont allés travailler en usine dans un élan de solidarité avec les classes laborieuses.

En 2018, des étudiants de grandes écoles refusent, face à la crise climatique, de participer à un système économique destructeur.

En 2023, des sportifs refusent de s’abandonner au culte de la performance pure. C’est le cas de Xavier Thévenard en ultra-trail, de Stan Thuret en voile ou d’Innes FitzGerald en athlétisme.

Depuis l’enfance, on nous serine que pour réussir sa vie, il faut être le meilleur, il faut gagner de l’argent, toujours plus. Qu’il est dur de déconstruire ce schéma, d’effectuer un pas de côté, de questionner ses habitudes ! D’accepter, aussi, que l’on s’est trompé de rêve. (…) Mais aujourd’hui, je n’ai plus envie de compétition sans limite à la performance.

Car c’est un non-sens total.

Car le prix à payer est lourd.

Et je ne veux plus être tiraillé entre dire qu’il faut changer et ne pas changer moi-même.Stan Thuret, Réduire la voilure (2024)

Mais alors on fait quoi ?

Fair-play environnemental. On pourrait imaginer des compétitions où la performance serait limitée par des règles environnementales. C’est un principe qu’on retrouve pour d’autres critères dans le foot (fair-play financier), dans le cyclisme (l’UCI a établi une limite de poids minimum pour les vélos de course), certaines régates à la voile (le rating permet de compenser le temps final d’une course en fonction de la capacité d’un bateau) ou le gold (système de handicap).

Privilégier la robustesse. C’est la thèse centrale du bouquin d’Olivier Hamant. Dans un monde instable, ceux qui optimisent tout et recherchent la performance deviennent fragiles. Un seul fournisseur peut écrouler une chaîne de production, un bout de carbone qui se casse peut arrêter un bateau… Rechercher la robustesse, augmenter les interactions au lieu d’optimiser la performance nous rend plus résilient, plus forts.

Élargir notre définition de la performance. La coopérative Alma, par exemple, annonce sur sa page “indicateurs de performance” vouloir que l’idée d’une performance qui ne se limite pas à la dimension économique ou financière (NDLR : 170 personnes, 20 millions de CA quand même!) mais qui prenne en compte les aspects humains et environnementaux commence à germer. Leurs indicateurs traitent de la vie démocratique, du bien-être au travail, de la répartition de la valeur créée, de la pérennité de l’entreprise, et de la contribution citoyenne, sociale et environnementale.

Arrêter le développement personnel. Vouloir devenir plus productif mais pour quoi ? Ne sommes-nous pas assez développés ? Les livres de développement personnel qui continuent à mettre en avant ce culte de la performance sont toxiques.

Sortir des notes et des classements. Durant leurs premières années à l’école (maternelle et primaire), les enfants ne sont pas notés, pas classés. Ils savent qu’ils doivent s’améliorer sur certains points, qu’ils maîtrisent certaines compétences mais il ne leur vient pas à l’idée de se comparer les uns aux autres. Si ça marche en maternel, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas au lycée.

Courir sans Strava. Et si on coupait les applis qui enregistrent et analysent nos performances sportives ?

Générique (par ordre d’apparition)

Georges Vigarello, « L’effervescence procurée par la contemplation de la performance fait l’essence du sport moderne » (2024)

Bernard Moitessier, La longue route (1971)

Virgile, Chant V de l'Énéide (19 av. J.-C.)

Nicolas de Condorcet, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain (1795)

Olivier Hamant, Antidote au culte de la performance (2023)

Corinne Morel Darleux, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce (2019)

Stan Thuret, Réduire la voilure (2024)

Tu veux participer ?

Avec plaisir, j’ai besoin de toi pour cliquer sur 🤍, t’abonner ou partager cet article. Ça m’aide beaucoup à faire connaître mon travail :

À très vite 👋,

Romain

Actuellement en voyage, cela me fait penser à l’idée de toujours vouloir en faire plus, de se tenir à sa liste de choses à voir / à faire , de vouloir faire vite sans apprécier l’essentiel : l’instant présent et le voyage en lui-même.

Magnifique post 🙏 Pour être honnête je me sens tellement conditionnée par le culte de la performance (que je m’inflige à moi même) que j’aurais du mal à savoir où commencer pour m’en sortir. L’exemple de Strava est excellent (il suffit de voir dans quel état je suis quand cette idiote d’application n’enregistre pas ma course 😆).

Bon ceci dit j’ai découvert la méditation il y a des années et je dois dire qu’au quotidien cela m’aide à prendre du recul sur certaines choses quand même .