#23 - Peut-on critiquer le capitalisme ?

Comment un système économique est devenu synonyme de liberté et de démocratie et pourquoi c'est devenu suspect de le critiquer voire simplement de le questionner...

Hello tout le monde 👋,

C’est Romain de snooze, la newsletter qui décrypte tous les 15 jours un mythe moderne ancré dans notre quotidien.

Je tenais d’abord à vous remercier pour tous vos messages d’encouragement sur le dernier snooze et son nouveau format.

Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn pour continuer la discussion et lire les épisodes précédents.

🧚 Le mythe du jour : le capitalisme est le meilleur des systèmes.

On a essayé tous les autres.

Il n'est pas parfait, il faut sûrement le réguler.

Mais il nous permet de vivre en liberté.

Vouloir la fin du capitalisme, c'est vouloir la fin de la démocratie.J’ai mis du temps à me lancer dans ce snooze parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c’est très compliqué de parler du capitalisme.

C’est un peu un mot auquel il ne faut pas toucher, une sorte de tabou et ceux qui le critiquent ou le questionnent sont rapidement mis dans une case : celle des marginaux.

Pourquoi ?

Parce que ce récit est tellement ancré dans notre société qu’il est maintenant assimilé à d’autres valeurs comme la démocratie et la liberté.

« Mais qu'est-ce que tu proposes à la place ? Le fascisme ? Le communisme ? »

C’est en gros, la première objection que l’on va vous faire si vous questionnez le capitalisme dans votre prochain dîner après avoir lu ce snooze.

Pourtant c’est un récit comme un autre, une construction sociale assez récente qui n’existait pas il y a encore quelques décennies.

Comme l’avait déclaré il y a quelques années la parlementaire américaine Alexandria Ocasio-Cortez, “capitalism has not always existed in the world and will not always exist in the world”.

Mais alors pourquoi le capitalisme est-il assimilé à la démocratie et à la liberté ?

Est-ce définitivement le meilleur des systèmes, la fin de l’histoire ?

Est-ce forcément un geste extrême ou dangereux que de critiquer le capitalisme ?

Sommaire

Aux origines du capitalisme : un système récent

Un mythe fondateur : le capitalisme est-il l’ordre naturel des choses ?

Le progrès à quel prix ? Ce que le capitalisme nous a apporté…

Un système pas si efficace qu’on le croit

Les deux grandes critiques faites au capitalisme

Comment le capitalisme absorbe et neutralise ses propres critiques

Imaginer un monde après le capitalisme

Aux origines du capitalisme : un système récent

Qu’est ce que le capitalisme ?

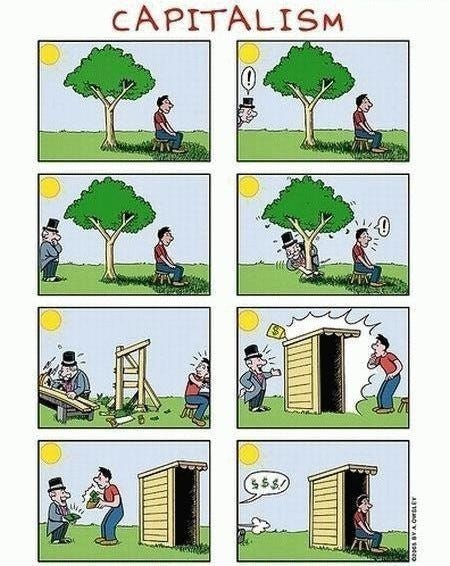

Le capitalisme est un système caractérisé par la propriété privée des moyens de production et la maximisation du profit.

Dans ce système, le but du jeu n’est pas de produire pour combler un besoin (“je cultive dans mon jardin les tomates que je vais manger”) mais d’investir dans des moyens de production qui vont me permettre d’accumuler un stock de ressources et d’en tirer un profit (“j’embauche le voisin pour cultiver un maximum de tomates et revendre celle que je ne mangerai pas”).

La naissance du capitalisme peut être assez précisément datée.

C’est à la fin du XVIIIe siècle que l’Angleterre colonise le Bengale, accumule des matières premières bon marché et peut développer son industrie textile.

C’est le début de la révolution industrielle et le moment où les trajectoires de l’Europe et de l’Asie se séparent. Le monde se centre sur l’Europe et le capitalisme prend son essor.

Il y avait bien sûr des dynamiques plus anciennes (le mouvement des enclosures, l’affaiblissement du système féodal, l’Ethique protestante…) mais ces éléments auraient sûrement pu aboutir à d’autres systèmes que le capitalisme.

Un mythe fondateur : le capitalisme est-il l’ordre naturel des choses ?

Cette question des origines du capitalisme est plus importante qu’il n’y paraît.

Elle fait aussi partie du récit.

Adam Smith lance les hostilités en postulant que l’Homme a un penchant naturel à échanger :

Les hommes ont un penchant à trafiquer, à faire du troc et des échanges d’une chose pour une autre. (…). Il est commun à tous les hommes, et on ne l’aperçoit dans aucune autre espèce d’animaux, pour lesquels ce genre de contrat est aussi inconnu que tous les autres.

Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776)

De là, il en conclut que le système capitaliste est en quelque sorte une organisation naturelle pour l’Homme et que s’il n’existe pas depuis les débuts de l’Humanité, il est au moins destiné à perdurer jusqu’à son extinction.

Dans une telle logique, résolument continuiste, il n’y a pas véritablement d’enjeu à fixer un moment historique de formation du capitalisme. En effet, cette conception opère une naturalisation du capitalisme, ayant en quelque sorte toujours été déjà là et n’ayant fait qu’affirmer plus visiblement et massivement sa présence.

Jérôme Baschet, Quand commence le capitalisme ? De la société féodale au monde de l'Economie (2024)

Oui mais non.

L’humanité a pendant longtemps fonctionné sans monnaie, sans “échange d’une chose pour une autre” et sans marché.

Bien avant le troc et les échanges marchands, les sociétés fonctionnaient selon la logique du don et du contre-don.

Le contre-don n’était pas un échange.

Rendre un don sur le moment aurait mis le receveur dans une situation compliquée. Il aurait montré qu’il ne se sentait pas capable d’assumer ce don, qu’il tentait d’échapper à une obligation, qu’il avait peur de l’avenir et qu’il refusait le lien social qui lui était proposé.

Cette logique a perduré dans les premières sociétés marchandes. Même après l’arrivée de la monnaie, personne ne payait comptant. Les faveurs étaient inscrites sur des ardoises, tablettes d’argile et étaient réglées plus tard en fonction des biens à disposition :

« Les gens ordinaires qui achetaient de la bière à une brasseuse ou à la tenancière d'une taverne avaient une ardoise, qu'ils payaient au moment de la moisson, en orge ou avec tout ce qui pouvait leur tomber sous la main. »

David Graeber, Dettes, 5000 ans d’histoire (2013)

Sous l’Ancien Régime encore, les gens vivaient presque sans argent. L'économie marchande n'était qu'un phénomène marginal, principalement réservé aux classes privilégiées qui avaient les moyens d'acheter des produits artisanaux.

Aux siècles d’Ancien Régime, entre 1400 et 1800, il s’agit là encore d’une très imparfaite économie d’échange. Sans doute, par ses origines, se perd-elle dans la nuit des temps, mais elle n’arrive pas à joindre toute la production à toute la consommation, une énorme part de la production se perdant dans l’autoconsommation, de la famille ou du village, n’entrant pas dans le circuit du marché.

Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme (1985)

Donc non le capitalisme n’est pas un penchant naturel de l’Homme, non il n’existe pas depuis la nuit des temps.

C’est une construction historique récente, un récit qu’il est facile d’identifier.

Ce récit marque une moment précis dans l’évolution des sociétés et coïncide avec un développement soudain du niveau de vie des humains.

Le progrès à quel prix ? Ce que le capitalisme nous a apporté…

Bien entendu, le capitalisme a eu des effets positifs.

La division du travail et l’innovation technologique associée au capitalisme ont bien-sûr permis une forte hausse de la productivité et des revenus par habitants.

Depuis les débuts de la révolution industrielle, l’espérance de vie en Europe a doublé, le taux de mortalité infantile a été divisé par 30, l’accès à l’eau potable s’est généralisé, tout comme l’alphabétisation.

Mais attention !

Il faut garder en tête deux éléments :

L’amélioration des conditions de vie n’a pas été un simple produit du capitalisme : ce sont souvent des mobilisations populaires qui ont imposé des avancées majeures (droit du travail, congés payés, sécurité sociale…). Aucune de ces conquêtes n’a été spontanément octroyée par le système capitaliste en lui-même.

Ce qui a été vrai dans le passé, ne sera pas forcément vrai dans le futur : si le XXe siècle a pu voir une amélioration des conditions de vie dans les pays industrialisés, les tendances actuelles montrent que ce n’est plus le cas.

Les inégalités explosent : la concentration des richesses atteint des niveaux inédits depuis un siècle, et la part des revenus du travail diminue au profit du capital.

Les limites planétaires sont atteintes : la croissance économique repose sur une extraction et une exploitation des ressources qui ne sont pas infinies.

La démocratie elle-même se délite : alors que l’on a longtemps cru que le développement économique allait de pair avec la démocratie, les faits montrent que les États autoritaires prospèrent sous le capitalisme, et que le pouvoir économique tend à cannibaliser le pouvoir politique.

Il est donc plus que jamais temps de questionner un système qui dysfonctionne de plus en plus.

L’affirmation (…) n'est pas de soutenir que le capitalisme n'a pas contribué à une réduction de la souffrance humaine par rapport aux états antérieurs du monde, mais que, par rapport à des états possibles du monde, il perpétue des sources de souffrance qui peuvent être éliminées.

Erik Olin Wright, Utopies réelles (2010)

Un système pas si efficace qu’on ne le croit

Le capitalisme, à bien des égards, est un système sous-optimal et peu efficace.

Dans son ouvrage Utopies réelles (2010), le sociologue Erik Olin Wright a listé les nombreux facteurs d’inefficacité du capitalisme, en voici certains :

la gestion des biens publics : comment espérer un investissement suffisant dans des infrastructures essentielles quand leur rentabilité immédiate est inexistante ?

l’exploitation des ressources naturelles : pourquoi se soucier d’économiser ce qui est gratuit quand sa surexploitation génère toujours plus de profits ?

le mépris des générations futures : peut-on croire que des compensations financières aujourd’hui suffisent à réparer des désastres écologiques qui pèseront sur ceux qui n’ont pas encore vu le jour ?

La nécessité et le coût du contrôle : un système qui se vante de l’efficacité du marché a paradoxalement besoin d’un appareil bureaucratique tentaculaire pour surveiller, contracter, et contraindre ses acteurs (avocats, consultants, magistrats, juristes, inspecteur…).

La rente de la propriété intellectuelle : comment justifier qu’au nom du profit, des avancées scientifiques et techniques soient volontairement verrouillées plutôt que mises au service de l’humanité ?

L’accroissement des inégalités : les détenteurs de capital, grâce aux investissements, voient leur patrimoine croître plus rapidement que les revenus des travailleurs.

Le coût de la publicité : plus une entreprise vend, plus elle fait de profits. Pour écouler sa production, elle a donc besoin de consacrer énormément de ressources à la publicité et au marketing, quitte à créer des besoins de toute pièce.

La guerre et la colonisation : quand la croissance est la seule boussole, élargir les marchés devient une nécessité… quitte à le faire par la force et la domination.

Tout le monde sait ça, me direz-vous, et nombreux ont été ceux qui ont critiqué le système, voire se sont révoltés contre lui.

C’est là que ça devient intéressant.

Les deux grandes critiques faites au capitalisme

Selon les sociologues Ève Chiapello et Luc Boltanski, il faut distinguer deux grandes critiques faites au capitalisme.

La critique artiste

La critique artiste se fonde sur deux sources d'indignation : le désenchantement et l'inauthenticité des objets, des personnes, des sentiments et l'oppression comme opposition à la liberté.

Cette critique met en avant la perte de sens et, particulièrement, la perte du sens du beau et du grand, qui découle de la standardisation et de la marchandisation généralisée, touchant non seulement les objets quotidiens mais aussi les œuvres d'art et les êtres humains. Elle insiste sur la volonté objective du capitalisme et de la société bourgeoise d'enregimenter, de dominer, de soumettre les hommes à un travail prescrit, dans le but du profit mais en invoquant hypocritement la morale, à laquelle elle oppose la liberté de l'artiste.

Ève Chiapello et Luc Boltanski, Le nouvel esprit du capitalisme (1999)

On retrouve cette critique dans de nombreux films (Fight club, American Beauty, Into the Wild ou encore Matrix par exemple) ou romans.

Moi j’aime bien ce passage des enfants Tanner de Robert Walser. Le narrateur contraint de travailler dans une banque est dérangé par les oiseaux qui chantent par la fenêtre, “une banque est un endroit stupide au printemps” :

Dehors c’est maintenant le printemps et je pourrais sauter par la fenêtre, tellement j’ai mal d’être resté tout ce temps sans avoir le droit de remuer. Une banque est vraiment un endroit stupide au printemps. De quoi aurait l’air une banque au milieu d’une prairie bien verte, bien grasse? (…) Si j’étais cordonnier je ferais au moins des souliers pour les enfants, les hommes et les dames, qui souriraient au printemps dans la rue avec les souliers. Je sentirais le printemps en voyant mes souliers aux pieds des autres. Ici je ne peux pas sentir le printemps, il me dérange.

Robert Walser, Les enfants Tanner (1907)

La critique sociale

La critique sociale est plus politique mais tout aussi répandue.

La seconde critique, inspirée des socialistes et, plus tard, des marxistes, puise plutôt aux deux dernières sources d'indignation que nous avons identifiées : l'égoïsme des intérêts particuliers dans la société bourgeoise et la misère croissante des classes populaires dans une société aux richesses sans précédent, mystère qui trouvera son explication dans les théories de l'exploitation.

Ève Chiapello et Luc Boltanski, Le nouvel esprit du capitalisme (1999)

Difficile de ne pas être d’accord.

Comme moi, vous avez probablement été bouleversés par les tirades de Tyler Durden (Fight Club) ou de Christopher McCandless (Into the Wild), comme une envie de tout envoyer balader.

Pourtant, une fois le générique terminé, de retour dans la rue, on s’accommode à nouveau bien vite du système, pourquoi ?

L’une des grandes forces du capitalisme est sa capacité à absorber la critique.

Comment le capitalisme absorbe et neutralise ses propres critiques

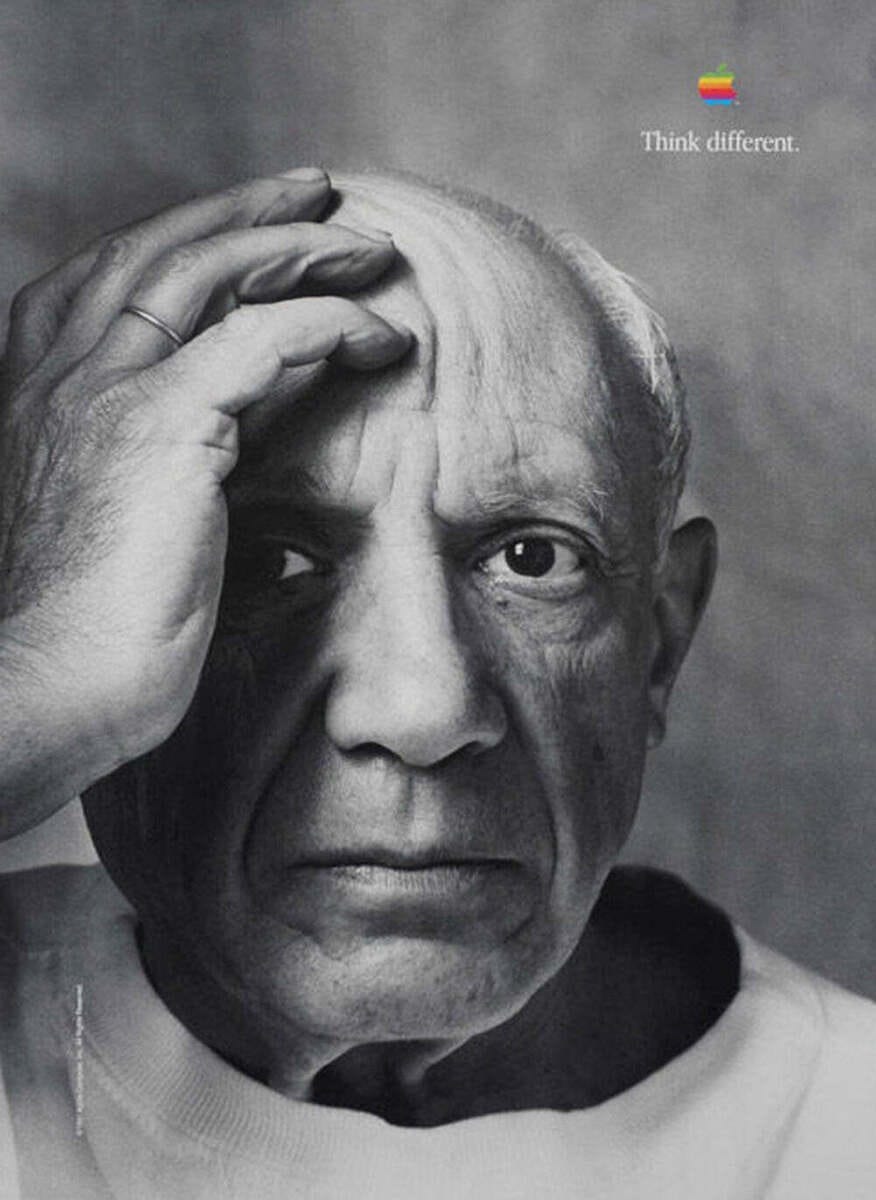

Le capitalisme a compris la “critique artiste”, ce besoin de liberté, de créativité…

S’est alors développé un imaginaire de l’esprit d’entreprendre, de créativité. Au fil du temps, le design et la direction artistique sont devenues des compétences clés dans les projets.

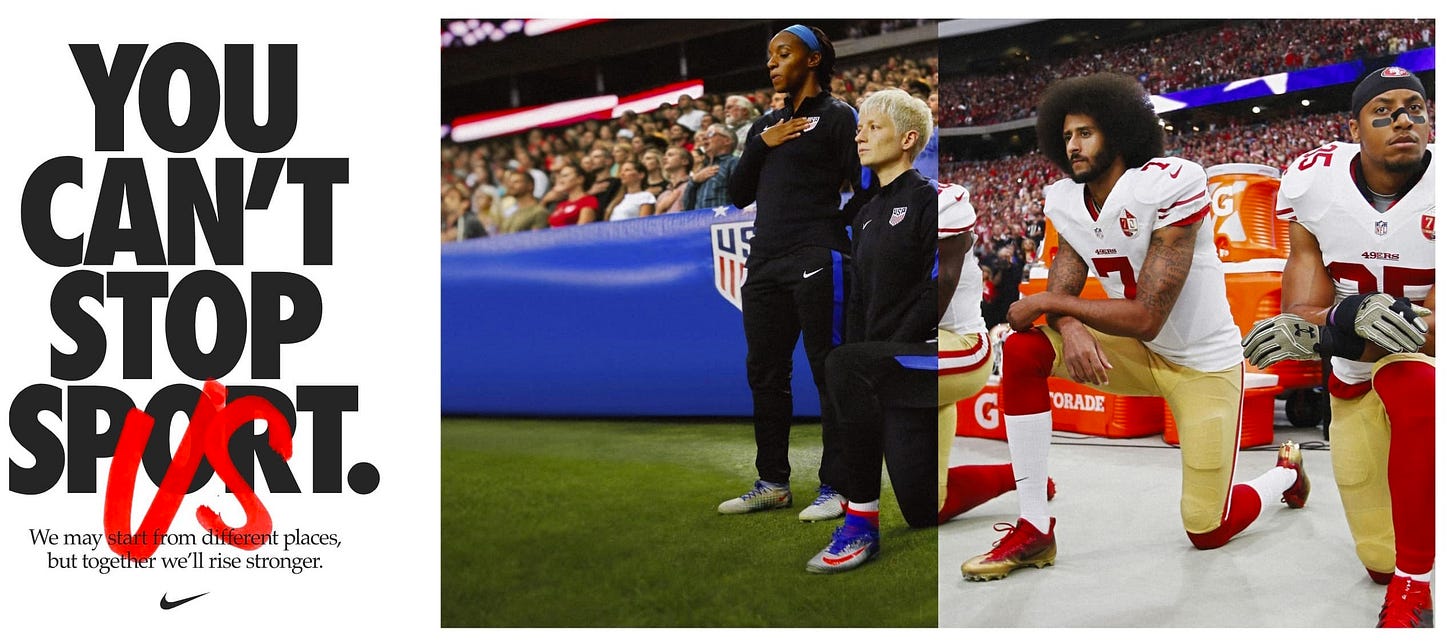

Les marques ont également revendiqué des valeurs liées à la liberté, à l’esprit d’entreprendre et à la remise en cause du statu quo.

L’entrepreneur passe de marchand à artiste, il invente, il créée, il disrupte…

La critique sociale a, elle aussi, été absorbée mais d’une façon différente.

Face aux accusations d’inégalités et de misère, le capitalisme n’a pas nié les problèmes.

Il les a requalifiés.

La pauvreté et la misère ne sont pas des dommages collatéraux, ce sont des accidents de parcours.

Le capitalisme ne crée pas la misère et la pauvreté. Ce sont les gens qui sont hors du capitalisme qui souffrent de misère et de pauvreté...

Et le capitalisme a des solutions : fondations, philanthropes, ONG, associations… autant de structures qui sont les bienvenues pour réintégrer les exclus dans le système.

Face à la démobilisation croissante des employés et même des cadres, le capitalisme redouble d’efforts et de créativité pour s’auto-légitimer.

Il faut bien faire en sorte que le système continue de fonctionner, que les travailleurs acceptent d'aller travailler et que les cadres continuent d'y croire.

Les théories du développement personnel (dont j’ai déjà parlé sur snooze) tentent de nous convaincre que c’est en jouant le jeu du capitalisme qu’on deviendra meilleurs.

Les livres de management nous persuadent qu’en étant de bons managers, nous saurons motiver nos équipes, maximiser notre productivité et donner du sens à notre travail.

Les multinationales veulent nous assurer qu’elles comprennent ce qui nous met en colère :

S’autoriser à imaginer un monde après le capitalisme

L'histoire du XXe siècle, marquée par les affres du communisme et du fascisme, a rendu un fier service au capitalisme en le légitimant par défaut.

Depuis la seconde moitié des années 1980 et la fin de la guerre froide, le capitalisme s'est retrouvé seul, sans aucune alternative crédible.

En 1992, le politologue américain Francis Fukuyama annonçait la fin de l’Histoire, la victoire finale et définitive du capitalisme libéral.

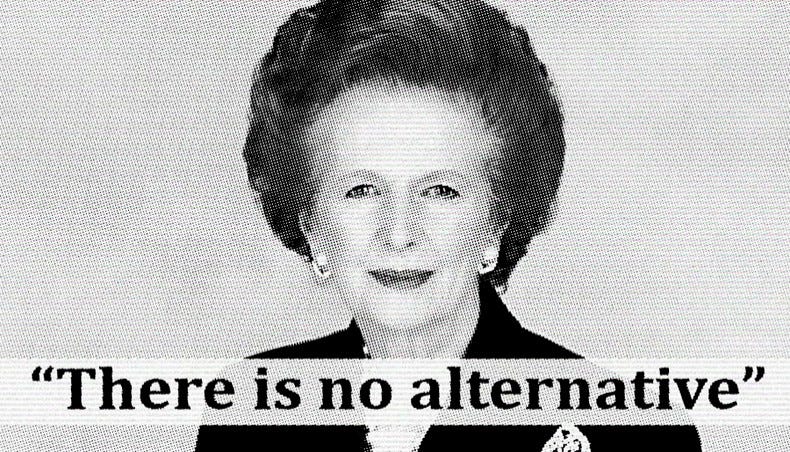

“There is no alternative” disait Margaret Thatcher.

Cette événement historique a ajouté la dernière pierre qui manquait au capitalisme pour définitivement asseoir sa légitimité : le capitalisme c’est la liberté !

On a tous grandi avec cette idée. Aujourd'hui il est plus facile pour nous d'imaginer l'apocalypse, la fin du monde, la destruction atomique que la fin du capitalisme.

Plus facile d'imaginer un monde en ruine qu'un monde sans capitalisme.

C'est pourtant ce qu'il était pendant des millions d'années.

Je pense qu'il est temps qu'on puisse ouvertement critiquer ce système capitaliste sans passer pour un marginal ou un dangereux révolutionnaire.

Pas une révolution, seulement un appel démocratique : comment voulons-nous vivre ? Que voulons-nous produire ? Que voulons-nous consommer ? Où veut-on habiter ?

Autant de questions auxquelles le système répond à notre place aujourd'hui, et qu'on est pourtant en droit de se poser tous ensemble.

Il y en a un peu plus je vous le mets quand même…?

Quelques épisodes précédents pour compléter la réflexion si le coeur vous en dit :

Comment le capitalisme a détourné la figure de l’entrepreneur.

La liberté économique défendue par le capitalisme vaut elle la liberté tout court ?

Quelle est la place de la propriété privée dans le système capitaliste ?

Générique (par ordre d’apparition)

Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776)

Jérôme Baschet, Quand commence le capitalisme ? De la société féodale au monde de l'Economie (2024)

David Graeber, Dettes, 5000 ans d’histoire (2013)

Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme (1985)

Erik Olin Wright, Utopies réelles (2010)

Ève Chiapello et Luc Boltanski, Le nouvel esprit du capitalisme (1999)

Robert Walser, Les enfants Tanner (1907)

Tu veux participer ?

Avec plaisir, j’ai besoin de toi pour cliquer sur 🤍, t’abonner ou partager cet article. Ça m’aide beaucoup à faire connaître mon travail :

À très vite 👋,

Romain

C’est lumineux et ça fait du bien de te lire, d’espérer que de si convaincants arguments pourraient être entendus et arrivent à susciter un sursaut vital au lieu de la descente aux enfers qui s’amplifie. Bravo Romain !

Patricia

Merci pour cette collection de références de qualité, avec une articulation minutieuse et sans faute du raisonnement.

Le format est génial. Synthétique. Ce qui se comprend bien s’énonce simplement. Il me semble que c’est ton style 🙏