#19 - La méritocratie est un mythe

Quand on veut, on peut, Tout le monde a sa chance... Ces idées qui paraissent relever du bon sens cachent en réalité l’histoire d’un système bien moins équitable qu’il n’y paraît.

Hello tout le monde👋,

C’est Romain de snooze, la newsletter qui décrypte tous les 15 jours un mythe bien ancré dans notre quotidien.

Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn ou sur Bluesky pour continuer la discussion. Vous pouvez aussi lire les épisodes précédents.

🧚 Le mythe du jour : la méritocratie

La méritocratie est une valeur républicaine.

À force d'effort et de travail, tout le monde peut réussir.

Quand on veut, on peut !Hommes politiques, artistes, entrepreneurs… Ils sont nombreux à répéter à longueur d’interviews qu’ils se sont faits tout seuls, que c’est le travail qui les a menés là où ils sont. “Tout le monde a ses chances, mais il faut bosser !”, “Il n’y a pas de secret” aiment-ils souvent conclure.

Pourtant en France, il faut 6 générations pour qu’un descendant de famille pauvre atteigne le revenu moyen.

Est-ce parce-que les efforts fournis sont insuffisants ?

L’idée largement répandue selon laquelle il suffit de travailler dur pour réussir est au coeur du système de valeurs de nos sociétés. Pourtant elle n’est pas souvent questionnée.

D’où vient ce discours méritocratique ? A-t-on raison d’y croire encore ? A quoi ou à qui cela profite ?

Sommaire

Les origines de la méritocratie

Tout le mérite revient aux héritiers

L’héritage social et culturel a plus d’impact que l’ADN

L’héritage social et culturel a plus d’impact que le talent

La tyrannie du mérite : les effets pervers de la méritocratie

Mais alors on fait quoi ?

Les origines de la méritocratie

Sous l’Ancien Régime, le concept de mérite n’existe évidemment pas. La hiérarchie sociale est d’ordre divin, elle est fondée sur la naissance.

Ce sont les penseurs des Lumières qui vont introduire une rupture majeure avec ces sociétés où la noblesse et le clergé détenaient la majorité des privilèges, indépendamment de leur mérite ou de leur compétence.

Quelques années avant la Révolution, le Figaro de Beaumarchais déclame sa tirade prophétique :

Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie ! noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens ? vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus : du reste, homme assez ordinaire !

Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, 1784.

La Révolution renverse l’Ancien Régime. Il devient alors injuste que les Hommes soient distingués selon leur naissance. Il faudrait dorénavant qu’ils le soient selon leur talent et leurs capacités :

Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 6, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)

Ce texte marque une étape clé dans la naissance de la méritocratie moderne.

La théorie économique s’emparera de cette idée et ne cessera de vouloir montrer que la libre concurrence sur un marché est le meilleur endroit pour comparer les talents et les capacités de chacun. Si tant est que chacun reçoive une instruction commune de base…

En 1882, Jules Ferry rend l’École gratuite et obligatoire.

Ça y est ! La méritocratie républicaine est née.

Tout le monde a la chance d’aller à l’école. Tout le monde a la chance de pouvoir faire valoir ses talents propres sur le marché. Le travail, l’effort et la volonté feront le reste.

“Quand on veut, on peut !” raconte-t-on dans les écoles.

Tout le mérite revient aux héritiers

L’école, et notamment le concours, sont au coeur de la fable méritocratique : en effet, tous les candidats passent les mêmes épreuves et les copies sont corrigées de façon anonyme.

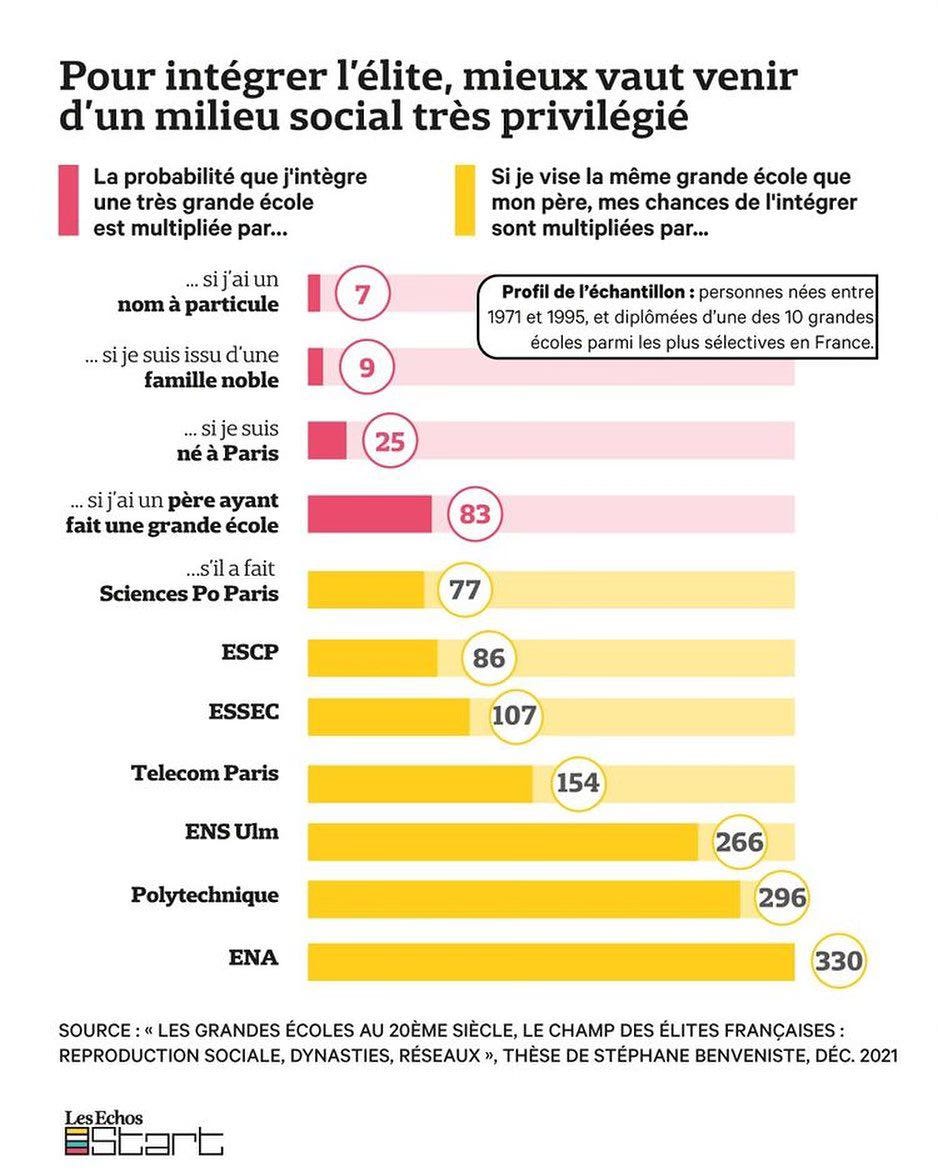

Alors pourquoi les enfants de diplômés de grande école ont environ 80 fois plus de chances d’être eux-mêmes admis dans une grande école que le reste de la population ?

Pourquoi un diplômé de grande école a 37 fois plus de chances qu’un de ses camarades de promo de devenir ministre si son père l’a aussi été ?

Comment expliquer que les étudiants d’ascendance “noble” ont encore aujourd’hui 9 fois plus de chance que les autres d’être diplômés de grande école ?

Dans les années 1960, Bourdieu parlait d’un système d’héritiers. En effet, quand on regarde les chiffres, le critère le plus important dans la réussite n’est pas l’effort mais bien le milieu social d’origine.

L’école tend parfois à valoriser le capital culturel hérité plus que le capital culturel acquis :

Pour les individus originaires des couches les plus défavorisées, l’École (…) serait la voie royale de la démocratisation de la culture, si elle ne consacrait, en les ignorant, les inégalités initiales devant la culture et si elle n’allait souvent – en reprochant par exemple à un travail scolaire d’être trop "scolaire" – jusqu’à dévaloriser la culture qu’elle transmet au profit de la culture héritée qui ne porte pas la marque roturière de l’effort et a, de ce fait, toutes les apparences de la facilité et de la grâce .

Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Les héritiers (1964 )

L’héritage social et culturel a plus d’impact que l’ADN

Il y a quelques mois, la députée Aurore Bergé récitait, comme tant d’autres, le mythe méritocratique et républicain dans un journal (on ne peut pas lui en vouloir, c’est un récit qu’on nous répète partout depuis qu’on est petit).

“Le mérite démontre que la réussite n’est pas liée à la naissance, mais qu’elle est le fruit de l’effort, de l’audace et du travail” disait-elle donc en parlant des 25 licornes françaises qui ont vu le jour ces dernières années en France.

Mais peut-elle ignorer que 78% des fondateurs de ces licornes sont diplômés de grandes écoles ?

Ou que 61% des fondateurs de startups en général ont un parent cadre ?

Le travail entre forcément en compte dans la réussite mais le facteur social surpasse de loin tous les autres facteurs.

Même les facteurs génétiques sont écrasés par le facteur social. Pour que l’héritage génétique puisse s’exprimer correctement, il faut d’abord que l’environnement social soit stable :

Il faut donc s'attendre à ce que, lorsque les effets de l'origine sociale sont faibles, c'est-à-dire dans un contexte environnemental stable, l'héritage génétique soit alors fort. De fait, des preuves empiriques récentes appuient cette hypothèse. Un exemple classique est celui de la taille humaine qui montre une héritabilité plus élevée dans les pays à revenu élevé que dans les pays à faible revenu, où la nutrition et la maladie jouent un rôle plus important

Samah Karaki, Le talent est une fiction (2023)

L’héritage social et culturel a plus d’impact que le talent

On peut dire ce que l’on veut sur le milieu social, mais à la fin c’est bien le talent et les qualités de chacun qui font la différence, non ? Il y a des dons innés et ça on n’y peut pas grand chose.

Là encore, ce n’est pas si simple.

Dans Le talent est une fiction (2023), Samah Karaki questionne l’idée du don et du talent inné chez certains enfants tandis que d’autres en seraient dépourvus.

De nombreux exemples circulent dans la culture populaire :

Le test du marshmallow, par exemple, sensé prouver la présence chez les jeunes enfants de qualités innées permettant de prédire leur réussite future.

la fameuse figure du génie enfantin, abondamment déclinée, la plus célèbre étant peut être Mozart.

les coureurs kenyans en tête de tous les marathons du monde, si c’est pas inné ça !

En réalité, ça vaut le coup de creuser chaque situation dans le détail :

Une étude de 2018 a complètement remis en cause les conclusions du fameux test du marshmallow en prenant un échantillon plus représentatif et en prenant en compte d’autres critères sociaux et économiques. “Une fois tous ces ajustements réalisés, il n'était plus possible de trouver une corrélation entre la performance au test de la guimauve de l'enfant et ses attributs futurs” conclue Samah Karaki.

Revenons à Mozart, notre petit génie. Son père était professeur de musique et auteur de méthodes diffusées dans toute l'Europe. Il a mis son fils à la musique dès 3 ans et l’a contraint au travail des heures durant pendant toute sa jeunesse. Mozart avait évidemment des prédispositions, une capacité d’apprentissage incroyable mais il a bénéficié d’un environnement extra-ordinaire.

Et les coureurs kenyans ? Le record du monde du marathon est trusté par le Kenya depuis plus de 15 ans ! Que ce soit Patrick Makau, Wilson Kipsang, Dennis Kimetto, Eliud Kipchoge ou Kelvin Kiptum, tous les derniers détenteurs du record sont nés dans un périmètre de 40km autour de la ville d’Eldoret dans la vallée du Rift. Ils s’entraînent donc tous à 1850m d’altitude depuis leur plus jeune âge, sur des terrains accidentés particulièrement propices au développement des muscles utiles aux marathoniens.

Si - et seulement si- l’environnement extérieur est adapté, la grande plasticité du cerveau permet aux enfants de développer leurs capacités.

L’exemple le plus incroyable est celui de László Polgár. Persuadé que le génie n’est pas inné et que n’importe quel enfant peut devenir un prodige, il décide d’en faire la démonstration avec ses trois filles, Susan, Sofia et Judit.

Il choisit les échecs.

« Il faut commencer tôt, passer beaucoup de temps et donner beaucoup d'amour à ce sujet, mais nous nous avons choisi les échecs. Les échecs sont très objectifs et la progression est facile à mesurer » explique-t-il.

Quel résultat ?

Ses trois filles deviennent grand maître international féminin des échecs, Susan est championne du monde et Judit est devenue la plus jeune grand maitre de l'histoire (homme ou femme confondus) et est considérée comme la plus grande joueuse d'échecs de tous les temps.

Richard Williams a réussi la même chose avec ses deux filles au tennis.

En bref, le facteur environnemental reste le principal facteur quand on étudie la mobilité sociale ou la réussite d’une personne. Cela ne signifie pas que les autres facteurs (capacité d’apprentissage, efforts consentis…) n’entrent pas en compte, simplement qu’ils sont moins déterminants.

Vouloir à tout prix propulser l’effort comme LE seul facteur déterminant est faux, malhonnête et peut même avoir des conséquences plus graves pour la société.

La tyrannie du mérite : les effets pervers de la méritocratie

L’idée que notre réussite dans la vie dépend de notre mérite est plutôt rassurante. Nous sommes des êtres libres, dotés de droits fondamentaux et nous pouvons agir sur le cours de notre existence. C’est une réponse acceptable face aux inégalités croissantes si tant est que chacun possède les mêmes chances.

Mais que vaut ce discours une fois qu’on a conscience que la distribution initiale des cartes est biaisée ? La tendance des élites à asseoir leur légitimité sur leur intelligence et leurs diplômes, sous prétexte qu’ils ont gagné le droit d’être là où ils sont, est-elle toujours entendable ?

Le problème de ce raisonnement c’est qu’il finit par justifier le statu-quo et l’accroissement des inégalités. C’est ce que le philosophe américain Michael Sandel appelle la tyrannie du mérite :

La culture du mérite amène les élites à mépriser les plus défavorisés, incapables selon eux d’avoir mobilisé talent et force de travail, ce point de vue étant partagé par ceux qui ont fait peu d’études et qui s’en jugent responsables. Le prix que payent les non-diplômés est très cher : emplois peu qualifiés et sous-payés ; risque accru de chômage prolongé; perte même de l'espoir de trouver quelque travail que ce soit.

Michael Sandel, La tyrannie du mérite (2021)

La méritocratie érigée en valeur fondamentale de nos sociétés modernes finit par devenir un principe de légitimation pour les vainqueurs.

Le Rouge et le noir, Aladin, Bel-Ami, Martin Eden, Le loup de Wall-Street… La littérature et le cinéma sont pleins de héros cherchant à s’extirper de leur milieu et à réussir dans le monde. Aujourd’hui, les récits d’entrepreneur et de self-made-men rencontrent encore un succès énorme.

Mais pourquoi ces trajectoires hors du commun sont-elles si médiatisées ? Pourquoi des exceptions statistiques sont-elles érigées en role model ?

On adore raconter l’histoire de génies qui se sont faits tout seuls mais ces récits sont souvent très éloignés de la vérité.

Si ces récits sont si importants, c’est qu’ils contribuent à légitimer le récit du mérite, à prouver que c’est possible.

Je vous renvoie vers cet ancien épisode pour des explications sur tous les facteurs qui contribuent au succès d’un entrepreneur (même s’ils ne veulent pas l’admettre) :

En 2010, les chercheurs Emilio J. Castilla et Stephan Benard ont publié une étude passionnante : The Paradox of Meritocracy in Organizations.

Ils ont montré que, dans les entreprises où la méritocratie était mise en valeur, les managers attribuaient en moyenne des bonus plus élevés aux hommes qu’aux femmes, malgré des performances identiques.

Les auteurs expliquent que l’accent mis sur la méritocratie peut donner aux individus une impression d’impartialité, les rendant ainsi plus susceptibles d’exprimer des biais implicites.

Cette discrimination a disparu là où la méritocratie n'a plus été explicitement adoptée comme valeur d’entreprise.

Samah Karaki mentionne une autre étude intéressante :

Le « jeu de l'ultimatum» est une expérience courante dans les laboratoires de psychologie, dans laquelle un joueur (le proposant) reçoit une somme d'argent. On lui demande de proposer une distribution de cette somme entre lui et un autre joueur (le répondeur), qui peut accepter l'offre ou la rejeter. (…) Lors d'une étude à l'Université normale de Pékin, les participants ont joué à un faux jeu avant de faire des offres dans le jeu de l'ultimatum. Les joueurs qui avaient été (faussement) amenés à croire qu'ils avaient « gagné» ont réclamé plus pour eux-mêmes.

Samah Karaki, Le talent est une fiction (2023)

Ces deux études démontrent un comportement similaire : lorsque les gens sont convaincus d’avoir réussi grâce à leur talent, ils deviennent moins enclins à aider les autres.

En définitive, on ne s’élève jamais seul, on s’élève avec ou contre les autres.

Vous pourrez faire fortune, mais il faudra nuire aux misérables, flatter le sous-préfet, le maire, l’homme considéré, et servir ses passions : cette conduite, qui dans le monde s’appelle savoir-vivre, peut, pour un laïque, n’être pas absolument incompatible avec le salut ; mais, dans notre état, il faut opter ; il s’agit de faire fortune dans ce monde ou dans l’autre, il n’y a pas de milieu.

Stendhal, Le Rouge et le noir (1830)

Peut-être serait-il temps de changer de récit ?

Et si nous admettions que notre système n’est pas “méritocratique” ? Que les chances y sont mal réparties ?

Et si les gagnants reconnaissaient leur chance et arrêtaient de dire qu’ils se sont faits tout seuls ? Seraient-ils plus enclins à filer un coup de main aux autres ?

Arrêterions-nous alors de confondre valeur humaine et accomplissement scolaire/professionnel ?

Cesserions-nous de stigmatiser les parcours non-académiques ?

Mais alors on fait quoi ?

Jouez au Monopoly des inégalités : c’est une extension du jeu classique qui complète le plateau de Monopoly mais avec les règles injustes de la société actuelle (les règles changent en fonction de son sexe, son âge, sa couleur de peau, sa catégorie sociale, son handicap, etc.)

Questionnez votre propre réussite. Quelle est la part du travail, de la chance, des rencontres, de votre famille… ?

Informez-vous. Des études montrent que, quand on sous-estime le degré d’inégalités dans son pays, on a tendance à moins soutenir des mesures de redistribution. La page “comprendre” de l’Observatoire des inégalités est très bien faite.

Positionnez-vous. La plupart d’entre nous n’a aucune idée ou se trompe sur sa situation par rapport au reste de la population. En seulement quelques clics, comparez votre revenu à celui du reste de la population.

Regardez cette vidéo pour prendre conscience des privilèges et des handicaps de chacun.

Générique (par ordre d’apparition)

Beaumarchais, Le Mariage de Figaro (1784)

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)

Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Les héritiers (1964 )

Samah Karaki, Le talent est une fiction (2023)

Reinaldo Marcus Green, La méthode Williams (2021)

Michael Sandel, La tyrannie du mérite (2021)

Stendhal, Le Rouge et le noir (1830)

Tu veux participer ?

Avec plaisir, j’ai besoin de toi pour cliquer sur 🤍, t’abonner ou partager cet article. Ça m’aide beaucoup à faire connaître mon travail :

À très vite 👋,

Romain

Romain,

Merci pour cet article ; il n’en demeure pas moins qu’en proclamant la « mort » de la méritocratie tu me parais jeter le bébé de l’effort avec l’eau du déterminisme. L’institution n’est certes pas indemne de critiques — Michael Young, qui forgea le terme en 1958, l’avait lui‑même conçu comme une satire dénonçant l’autosatisfaction des gagnants du système !

Plus récemment, Michael Sandel a montré comment l’idéologie méritocratique, captée par le capitalisme tardif, nourrit le ressentiment de ceux à qui l’on répète qu’ils « méritent » leur déclassement.

Cependant, confondre la perversion contemporaine du concept avec son essence revient à condamner la justice parce qu’elle engendre parfois l’injustice. Il existe, me semble‑t‑il, plusieurs figures du mérite :

Le mérite‑diplôme occidental, que tu déconstruis à juste titre ;

Le mérite‑création des entrepreneurs — tu en es l’exemple vivant, tout comme l’entreprise que nous avons co‑fondée en 2010 ;

Le mérite‑maîtrise, incarné par les traditions artisanales d’Asie.

C’est sur ce troisième visage que je voudrais m’attarder. Au Japon, le titre de Takumi n’est pas l’apanage d’une élite née dans les bonnes écoles, mais la conséquence d’années — souvent de décennies — de pratique délibérée ; l’atelier Gyokusendō, fondé en 1816, en offre une illustration éloquente : la septième génération de la famille Tamagawa perpétue une technique de martelage du cuivre transmise et raffinée depuis plus de deux siècles, couronnée en 2010 par le titre de « Trésor national vivant ».

Ce modèle met en lumière une autre lecture de la réussite : la reconnaissance ne se mesure ni au portefeuille ni au classement de Shanghai, mais à la capacité d’inscrire son geste dans une chaîne intergénérationnelle d’excellence. Le Takumi ressemble davantage à l’idéale areté grecque — vertu accomplie dans l’acte même — qu’aux palmarès de Forbes.

De là découle une distinction nécessaire :

Égalité des points de départ (que nos sociétés n’assurent pas entièrement) ;

Égalité de considération pour la diversité des talents et des formes de valeur.

Là où la méritocratie scolaire occidentale réduit le mérite à la compétition quantitative de l’examen, la tradition Takumi rappelle qu’il peut aussi se loger dans la lenteur, l’abnégation, la beauté du geste — dimensions qui transcendent le capital économique et même le quotient intellectuel.

En ce sens, plutôt que d’enterrer la méritocratie, je proposerais d’en restaurer une version pluraliste : accepter qu’il y ait des mérites au pluriel, chacun adossé à ses critères propres — la justesse d’un trait de burin, la clarté d’une démonstration mathématique, la ferveur d’un service à la collectivité. Ce pluralisme impose certes de corriger les inégalités structurelles que tu dénonces ; mais il prévient aussi le nihilisme consistant à nier toute place à l’effort, à la persévérance, à la discipline.

Enfin, l’universalité de la condition humaine commande de ne pas cloîtrer notre analyse dans un angle euro‑américain. D’Abu Dhabi, où l’on honore les maîtres fauconniers, à l’Allemagne du Meisterbrief, nombre de cultures distinguent, protègent et célèbrent la compétence patiemment acquise. Ces exemples plaident pour un élargissement, non pour une abdication, du principe méritocratique.

Autrement dit, si l’on veut bien séparer la méritocratie de son avatar néolibéral, elle demeure une boussole morale : elle rappelle que la dignité de chacun s’enracine autant dans les ressources reçues que dans la manière dont on les féconde. N’est‑ce pas là, en définitive, le sel même de nos parcours ?

Avec amitié

« En bref, le facteur environnemental reste le principal facteur quand on étudie la mobilité sociale ou la réussite d’une personne. »

Cet article tombe à pic, je viens de lire une thèse différente résumée dans le livre de Laurent Alexandre « la guerre des intelligences 2023 » p. 279 (Ch. Bourdieu avait tout faux), selon 3 études sur des jumeaux, l’environnement n’a que très peu d’impact sur la réussite à l’école, l’ADN en détermine plus de 66% à 17 ans. Le QI est donc héréditaire ce qui impacterait logiquement les admissions aux écoles même si ce n’est pas le seul facteur.

Auriez vous un éclairage à apporter par rapport à ces 3 études pour faire avancer la réflexion ? Merci !