#24 - Didier Pittet : le médecin qui aurait pu devenir milliardaire

L’histoire de l'invention du gel hydroalcoolique, une aventure collective qui mêle science, persuasion et altruisme.

Hello tout le monde 👋,

C’est Romain de snooze, la newsletter qui décrypte tous les 15 jours un mythe bien ancré dans notre quotidien.

Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn ou sur Bluesky pour continuer la discussion. Vous pouvez aussi lire les épisodes précédents.

Vous avez été nombreux à me faire des retours positifs sur le premier portrait paru dans snooze il y a un mois sur Marlene Engelhorn.

Je continue donc la série avec un second portrait, celui de Didier Pittet.

Didier Pittet est né en 1957 mais il faut remonter un peu dans le temps pour bien comprendre ce qu’il a accompli.

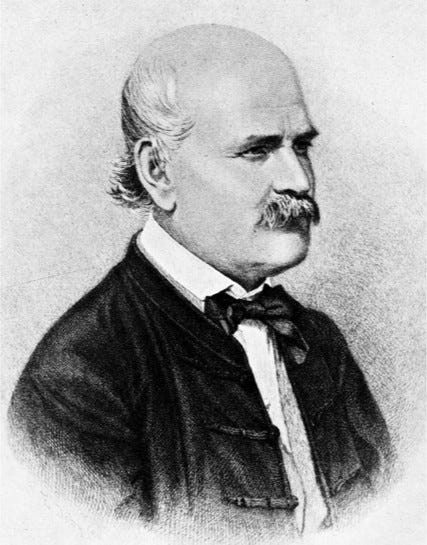

L’histoire commence en 1847, à Vienne où travaille Ignace Philippe Semmelweis, médecin obstétricien hongrois. Alarmé par le taux de mortalité maternelle et néonatale due à la fièvre puerpérale dans une maternité, il décide d’investiguer.

La maternité compte deux services, bizarrement l’un a un taux de mortalité de 3% alors que le second déplore un taux de 18%.

Les deux services sont pourtant dans le même bâtiment et utilisent le même matériel… la seule différence c’est que le premier sert à l’instruction des sage-femmes alors que le second sert à la formation des étudiants en médecine.

Suite au décès d’un de ses collègues, du à une infection après une blessure lors d'une dissection, il constate une pathologie similaire à celle des femmes décédées de la fièvre puerpérale.

Semmelweis comprend alors que les étudiants et lui-même transmettent des “particules contaminantes” (Pasteur ne découvrira les microbes que 30 ans plus tard) depuis la salle d'autopsie aux patientes du premier service.

Il demande alors au personnel de se laver les mains en plongeant pendant 5 minutes les mains dans une solution diluée avec 4% d’eau de javel à la sortie de la salle d’autopsie.

Résultat ? le taux de mortalité chute sous les 2% !

Devant ces résultats incroyables, toutes les maternités d’Europe se mettent rapidement à niveau et la fièvre puerpérale disparaît…

Et ben non, pas du tout.

Semmelweis laisse le soin à d’autres de faire la pédagogie et d’expliquer ses découvertes.

Mais ce n’est pas si facile.

Les médecins de l’époque refusent d’admettre qu’ils puissent être à l’origine de la mort de patientes. Ils dénoncent aussi les irritations et les pertes de temps que le bain de javel entraînent.

Le problème c’est qu’Ignace est coriace. Il perd patience et traite d’assassins tous ceux qui refusent de se laver les mains.

Résultat, il sera licencié deux fois, rejeté par l’institution médicale, interné dans un hôpital psychiatrique et mourra sous les coups de ses gardiens.

Semmelweis donnera son nom à l'effet Semmelweis, décrit comme une tendance naturelle à rejeter de nouvelles preuves ou de nouvelles connaissances parce qu'elles vont à l'encontre des normes, des croyances ou des paradigmes précédemment établis.

Page Wikipédia d’Ignace Philippe Semmelweis

Il ne tombera pas complètement dans l’oubli. En 1924, Louis Ferdinand Céline fait même sa thèse de médecine sur la vie et le travail de Semmelweis, trouvant sans doute dans l’injustice subie par le pauvre homme de quoi nourrir sa rancoeur et sa sempiternelle tendance à la victimisation :

Supposez qu'aujourd'hui, de même, il survienne un innocent qui se mette à guérir le cancer. Il sait pas quel genre de musique on lui ferait tout de suite danser! (...) Rien n'est gratuit en ce bas monde. Tout s'expie, le bien, comme le mal, se paie tôt ou tard. Le bien c'est beaucoup plus cher, forcément.

Louis Ferdinand Céline, Semmelweis (1924)

Mais le portrait de ce snooze ne porte pas sur Semmelweis. Alors quel est le rapport avec Didier Pittet ?

145 ans après Semmelweis, toujours le même constat

Dans les années 90, Didier Pittet est chef de service en charge de la prévention du risque infectieux à l’hôpital de Genève.

Il lance une étude sur le lavage de mains des soignants et conçoit un protocole d’observation avec ses collègues infirmières Josiane Sztajzel-Boissard, Pascale Herrault, Nicole Henry et Anna Alexiou.

Surprise !

145 ans après Semmelweis, seuls 30% des médecins se lavent les mains :

Les premiers résultats tombent. L’observance moyenne est de 48 %. Les infirmières sont à 52 %. Les médecins à 30 %. Les sages-femmes à 66 %, peut-être sensibilisées par l’histoire de Semmelweis. Les techniciens en radiologie à 8 %. « C’est catastrophique, se lamente Didier.

Thierry Crouzet, Le Geste qui Sauve (2014)

Pour tenter de comprendre, l’équipe fait un calcul simple. En une heure aux soins intensifs, il y a en moyenne 22 gestes après lesquels une infirmière devrait se laver les mains.

Avec de l’eau et du savon, le lavage de main est une opération qui dure entre une et deux minutes. Cela signifie qu’une infirmière en soins intensifs devrait passer 25 minutes chaque heure à se laver les mains.

Ce qu’elle ne fait évidemment pas.

Il n’y a qu’une seule solution : utiliser de l’alcool au lieu du savon.

Il va alors voir le pharmacien de l’hôpital, William Griffiths, qui est un passionné de formules, “le père de la solution hydro-alcoolique” selon Didier Pittet.

Ensemble ils vont adapter la recette initiale inventée par William Griffiths pour qu’elle soit à la fois efficace contre les microbes et non-irritante pour la peau.

Rapidement, ils aboutissent à une solution satisfaisante. Il ne reste plus qu’à la diffuser.

Mais ce n’est pas si simple.

En juin 1997, Sylvie Touveneau, une infirmière de son équipe présente leurs travaux à un congrès médical et se fait huée :

« On va le boire, ton alcool ! » crient les médecins.

Didier Pittet repense alors au vieux Semmelweis. Il sait que le vrai challenge va être de faire accepter ce changement aux soignants.

Comment faire passer un message que personne ne voulait entendre ?

Il développe alors ce qu’il appelle une “approche multimodale” dans l’hôpital de Genève :

l’alcool est proposé partout en remplacement du savon (rien d’obligatoire)

tout le personnel est sensibilisé au sujet

son équipe présente l’évolution des résultats tous les 6 mois en amphi (plus on est informé, plus on joue le jeu)

lui et son équipe placardent partout des posters artistiques et humoristiques de sensibilisation au lavage de main

ils demandent le soutien affirmé de la direction de l’hôpital et montent une équipe collégiale habilitée à prendre des décisions sur le programme.

Au bout de quatre ans, la direction constate une chute de 50 % des infections au sein de l’hôpital.

A partir de là, des articles sont publiés dans des revues prestigieuses, plusieurs équipes médicales se rendent à Genève pour s’inspirer de ce qu’ont réussi Didier Pittet et ses équipes.

Didier Pittet est parvenu à retourner la situation et à éviter ce qui était arrivé à Semmelweis … et le plus intéressant de l’histoire reste encore à venir.

Le choix qui change tout

Le programme fait tâche d’huile, il est répliqué dans des hôpitaux du monde entier.

Vient alors le moment de breveter la recette de la solution hydro-alcoolique élaborée par William Griffiths et Didier Pittet.

Les quantités à distribuer sont astronomiques, ce d’autant plus qu’en 2005, l’OMS lui demande d’universaliser la stratégie.

Si je recevais ne serait-ce que 0,1 centime par flacon vendu, mes recettes s’élèveraient à 1,7 milliard de francs suisses chaque année.

Didier Pittet

Le marché est énorme et certains labos se sont déjà lancés dans la course.

C’est d’ailleurs ce qui va décider Didier Pittet.

Il va rendre la recette du gel hydro-alcoolique publique en la cédant à l’OMS pour permettre à tous les hôpitaux du monde d’en fabriquer facilement et à faible coût.

On va l’appeler “la formule de l’OMS pour l’hygiène des mains” et on la publiera partout. On va leur casser le marché. Ils ne s’enrichiront pas au détriment des patients.

Thierry Crouzet, Le Geste qui Sauve (2014)

Et l’OMS publie et diffuse alors la recette de la solution hydro-alcoolique ainsi que son protocole d’usage en cinq points à destination des soignants du monde entier.

Et comme à l’hôpital de Genève à la fin des années 90, les résultats du programme vont être impressionnants.

“Les taux d’infection au Bénin passent de 30% à 12%. En Ouganda, l’introduction de ce programme a permis de réduire la mortalité des suites de couches de plus de 80 % en six mois tandis que la septicémie post-chirurgicale a chuté de plus de 70 %.” explique Didier Pittet.

Aujourd’hui tous les pays peuvent produire localement ce type de solutions à partir de matières premières comme la canne à sucre, le manioc ou la noix.

Pourquoi c’est inspirant ?

Je trouve que l’histoire de Didier Pittet est très inspirante pour trois raisons.

L’innovation est un processus collectif…

D’abord, ce n’est pas l’histoire d’un homme incroyable qui a une révélation, un moment de génie pendant lequel il invente seul dans son laboratoire quelque chose qui va changer le monde.

Comme souvent dans l’innovation, c’est un procédé collectif qui vient de loin. Semmelweis qui s’attaque au problème au XIXe siècle, Griffiths le pharmacien hospitalier qui teste plein de formules dans son coin, les infirmières de l’hôpital de Genève Josiane Sztajzel-Boissard, Pascale Herrault, Nicole Henry et Anna Alexiou qui se lancent dans ce programme avec Didier Pittet…

Contrairement au mythe du génie solitaire ou de l’entrepreneur qui change le monde par son audace, l’innovation est un processus collectif.

Le premier point permet évidemment d’éclairer le second.

… dont les fruits appartiennent à tous…

Si l’innovation est collective, pourquoi la recette de la solution hydroalcoolique devrait-elle appartenir à un seul homme ou à des labos ?

Comme d’autres avant lui (Jonas Salk avait lui aussi refusé de breveter son vaccin contre la polio), Didier Pittet a préféré renoncer aux privilèges que lui conférait le système en place pour maximiser l’impact de sa découverte.

Souvenez-vous que, pendant la crise de COVID, les grands labos pharma s’étaient opposés à la levée des brevets des vaccins Covid-19. Pourtant, cette fois encore l’innovation était collective et de nombreux fonds publics avaient été mobilisés dans les différentes phases de recherche du vaccin.

… et qui ne s’impose pas d’elle même

L'innovation de Didier Pittet réside autant dans la recette chimique de la solution hydroalcoolique que dans son “approche multimodale” de déploiement.

Il y a beaucoup à apprendre de l'effet Semmelweis et de l'importance de la pédagogie, de la combinaison d’approches complémentaires lorsqu’on veut réussir à faire évoluer les mentalités.

Pour compléter ce portrait, je vous renvoie à quelques snooze précédents.

L’épisode #7 sur le mythe de l’entrepreneur visionnaire et le processus d’innovation :

Le portrait précédent sur Marlene Engelhorn. Comme Didier Pittet, Marlene Engelhorn a renoncé à un privilège que le système actuel lui permettait pour maximiser son impact :

A qui appartient une découverte ? Comment questionner le concept de propriété privée, c’est le sujet du snooze #21 :

Vous voulez participer à snooze ?

Avec plaisir, j’ai besoin de vous pour cliquer sur 🤍, vous abonner ou partager cet article. Ça m’aide beaucoup à faire connaître mon travail :

À très vite 👋,

Romain

Un texte qui amène à réfléchir effectivement sur l’approche pour faire passer de nouvelles idées !💡 vraiment très inspirant. Il en a fallu de l’endurance à ces hommes ! 🔥

Je viens d’écouter l’émission de la tête au carré sur la naissance des multinationales. Absolument cynique et dégoûtante d’égoïsme et de manipulation.

Lire ce snooze, juste après, ça fait vraiment du bien, le contraste est saisissant!